Доклад игумена Дамаскина (Леонова), наместника Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря Тверской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и памяти нашего народа. Доблесть предков, увековеченная Великой Победой, по сей день пробуждает в наших сердцах глубокую признательность.

Время исцелило физические раны: восстановлены разрушенные города и села, засыпаны воронки, где когда-то рвались снаряды, вновь распаханы выжженные поля. Но не стираются из памяти ужасы войны. И незабываемым остается подвиг всех прошедших через горнило Великой Отечественной войны: мирян, священнослужителей, монашествующих.

Среди них – иерарх Русской Православной Церкви митрополит Калининский и Кашинский Алексий.

Виктор Александрович Коноплёв (так звали владыку в миру) родился 10 февраля 1910 года в городе Павловске Воронежской губернии в верующей семье. Отец умер рано, когда Виктору было 12 лет, поэтому воспитание мальчика легло на хрупкие плечи матери – Елены Алексеевны Коноплёвой. Именно она зародила в чистом сердце ребенка веру и любовь к Церкви. Ей удалось воспитать Виктора послушным, тихим и скромным. Ее светлый образ сын пронесет до конца своих дней. Огромную роль в духовном возрастании Виктора сыграл его духовник – священник Евгений Белозеров. С детства Виктор прислуживал в алтаре, а по окончании школы исполнял обязанности регента и псаломщика в Преображенском и Покровском храмах Павловска. На протяжении всей жизни его отличали смирение и кротость, в каких бы жизненных ситуациях он ни находился.

В 1930 году двадцатилетнего Виктора Коноплёва как верующего человека объявили врагом народа и сослали на 3 года в Свирские лагеря [1]. По окончании срока его лишили избирательных прав, теперь он принадлежал к категории так называемых «лишенцев». Владыка вспоминал, что ему не выдавали продуктовые карточки. Было так трудно, что он не мог даже купить себе обувь.

Некоторое время по возвращении из лагеря он снова служил псаломщиком Покровского храма, откуда и был призван в ряды Красной Армии, но в сентябре 1936 года уволен в запас с характеристикой, в которой было указано: «придерживается религиозных убеждений» [2].

В течение нескольких лет Виктор Александрович работал счетоводом-кассиром, а затем павильонным фотографом.

С началом войны, в октябре 1941 года он был вновь мобилизован в ряды Советской Армии и отправлен на Северо-Западный фронт. Будучи рядовым, он исполнял обязанности помощника командира взвода. Был ранен и откомандирован в военно-дорожный отряд. Владыка рассказывал, что сначала руку хотели ампутировать, но операцию всё оттягивали. А потом как-то раз пришел в палату военный доктор, сунул в руку иконку и какой-то мази, сказав: «Сам должен выздороветь, молись». «Вот так рука-то моя и осталась со мною, со ржевской метиной!» – вспоминал Владыка [3].

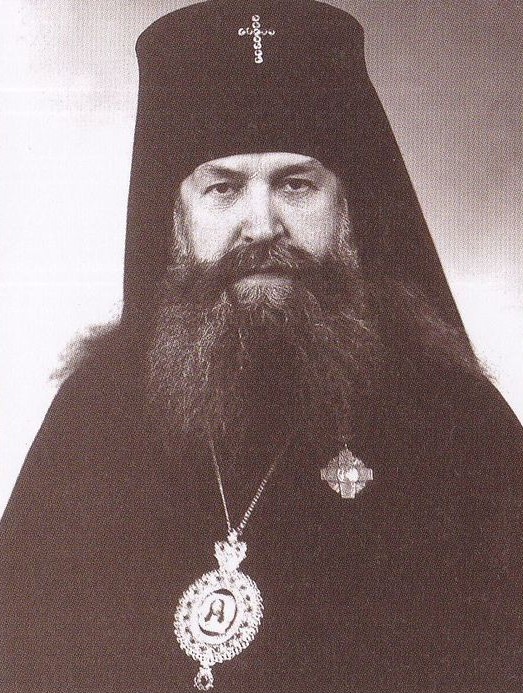

Виктор Александрович Коноплев

Виктор Александрович Коноплев

|

«Старшиной я встретил светлый День Победы, – рассказывал он. – Путь к ней был нелегким. Мы теряли товарищей. И я был в двух шагах от смерти, но, по милости Божией, выжил. За выполнение приказов командования (а мне после гибели командира роты приходилось вести ее в бой) было присвоено звание старшего сержанта и вручена награда — медаль “За боевые заслуги”» [4].

В 1945 году Виктор Коноплев был награжден грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа Маршала Советского Союза Говорова [5].

Вернувшись в родной Павловск, он два месяца работал преподавателем игры на скрипке в педагогическом училище, откуда был вынужден уволиться, будучи замечен «сознательными товарищами» на клиросе Покровского храма. Это событие не сломило, а только укрепило волю будущего митрополита.

Он работал уборщиком в Никольском кафедральном соборе Воронежа и по совместительству – иподиаконом епископа Воронежского Иосифа (Орехова). В 1947 году, в тридцать семь лет, Виктор Александрович поступил в Московскую духовную семинарию и уже в следующем году был рукоположен в сан диакона (целибата), а по окончании семинарии – во иерея.

На протяжении пяти лет отец Виктор служил в московских храмах. Особенно его запомнили в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. В церковном хоре этого храма часто пел Иван Семенович Козловский, живший неподалеку, в доме № 7. Дом этот, самое большое здание в переулке, был построен для артистов Большого театра. В нем жили Обухова, Нежданова, Голованов, Лепешинская. Оперные певцы посещали Воскресенский храм. У иерея Виктора был очень красивый голос – тенор, и когда его назначили настоятелем Троицкого храма на Воробьевых горах, Козловский и другие артисты просили Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) вернуть полюбившегося батюшку обратно. Патриарх ответил, что на Воробьевых горах тоже просят хорошего настоятеля для восстановления храма.

В 1955 году иерей Виктор окончил Московскую духовную академию и через год архимандритом Пименом (Извековым), наместником Троице-Сергиевой лавры (будущим Патриархом), был пострижен в монашество с именем Алексий. Митрополит Виктор (Олейник), который был ближайшим помощником владыки Алексия, рассказывал, как сам владыка вспоминал об этом важном моменте своей жизни: «По традиции новопостриженный неделю должен пребывать безвыходно в храме. По прошествии семи дней Святейший Алексий (Симанский) поинтересовался у архимандрита Пимена о состоянии новопостриженного. Ответ был таков: “Сидит в храме, молится”. На что Святейший очень строго отреагировал: “Отец наместник, не издевайтесь над будущим архиереем, немедленно освободить!”».

Епископ Алексий (Коноплев)

Епископ Алексий (Коноплев)

|

Вскоре отец Алексий был возведен в сан архимандрита и хиротонисан во епископа Молотовского (тогда Пермь была переименована в Молотов) и Соликамского. Владыка принял свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием – как волю Божию. Произнося речь после наречения во епископа, он сказал: «Это неожиданное изволение высшей церковной власти приводит меня в смущение и трепет, ибо я никогда не стремился к столь великому и ответственному служению. Страх и трепет объемлет меня при мысли о высоте, святости и ответственности сего служения» [6].

На Пермской кафедре владыка Алексий пробыл всего год и затем был определен в Ленинградскую епархию, викарием с титулом Лужский. По прибытии в северную столицу владыка был назначен настоятелем только что переданного Русской Православной Церкви Троицкого собора Александро-Невской лавры. Сотворив горячую молитву, архипастырь взялся за дело. Его стараниями, с Божией помощью, собор был благоустроен в рекордно короткие сроки. Более того, за это время владыка обрел искреннюю любовь и уважение ленинградцев. По окончании ремонта, в июне 1960 года епископ Алексий награждается Патриаршей грамотой и вскоре получает новое назначение. В 1961 году ему определено быть епископом Тульским и Белевским.

В течение двадцати лет архипастырь своей мудростью, трудами, молитвой, талантами помогал сохранить полнокровную церковную жизнь во всех епархиях, где Господь судил ему служить. Он был добрым пастырем для Ленинградской, Тульской, Рижской и Краснодарской епархий.

В 1978 году он был назначен на Калининскую (ныне Тверскую) кафедру. В Тверской епархии, как и в других местах своего служения, владыка часто совершал богослужения на приходах. Архивные документы показывают, что жизнь его была порой слишком насыщенной. Всё пропускал он через свое сердце: смены епархий, сложные отношения с уполномоченными по делам религий на местах, гонения и несправедливое отношение к православным верующим со стороны власть имущих. В то же время в представительских поездках за рубеж он должен был демонстрировать достойное положение священнослужителя в СССР.

Всё это выпало на долю митрополита Алексия, который при этом всегда находил возможность и способ донести до своей паствы слово Божие и свои архипастырские наставления [7].

Управляя Тверской епархией, владыка Алексий обратился к Святейшему Патриарху Пимену с ходатайством об установлении общецерковного дня памяти Собора Тверских святых. Это ходатайство было удовлетворено. Впервые празднество святым, в земли Тверской просиявшим, было совершено 15 июля 1979 года. Владыка Алексий составил текст службы Всем Тверским святым, который и поныне используется нами в богослужебной практике. Владыка сам руководил мужским хором, состоящим из духовенства епархии. Он же сам читал и канон, участвовал в пении катавасии. Первое празднование прошло очень торжественно. Подробное его описание имеется в Журнале Московской Патриархии за 1979 год [8].

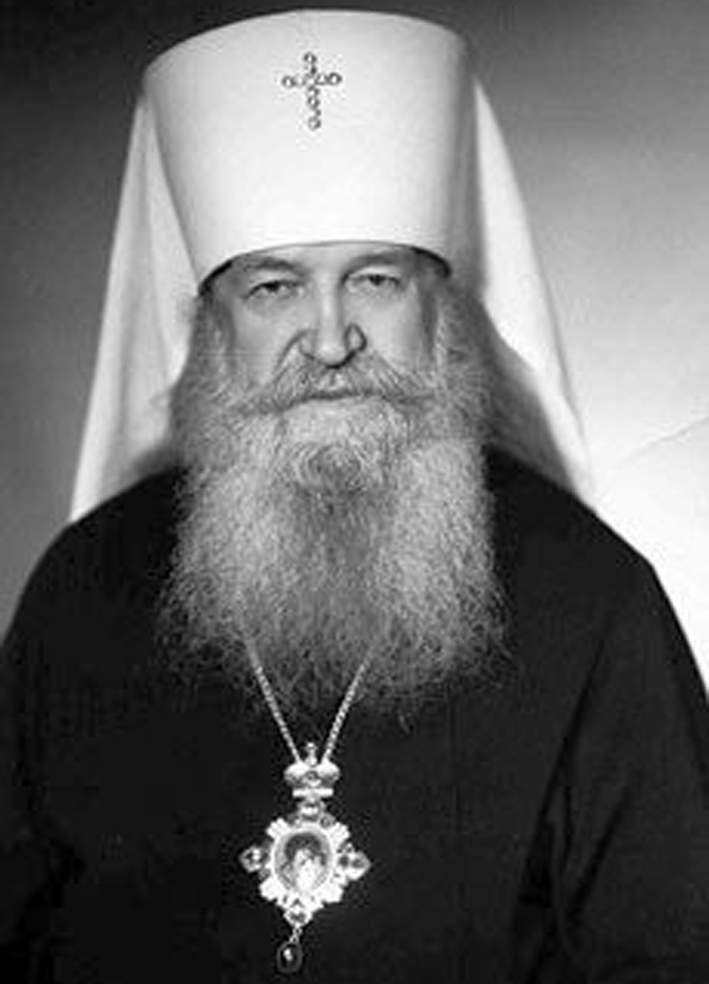

Митрополит Алексий (Коноплев)

Митрополит Алексий (Коноплев)

|

В свободное от архипастырских трудов время митрополит Алексий реставрировал иконы, вышивал золотом, переплетал книги, переписывал нотные партитуры, шил церковное облачение и одежду для самого себя, занимался фотографией и огородничеством, столярничал, также владыка любил церковное пение и хорошо сам пел на клиросе, писал музыку, стихи, рисовал.

Несмотря на высокий сан и такую же ученость митрополит Алексий оставался прост и человеколюбив. Ему были присущи глубокая преданность делу Церкви Христовой, строгое соблюдение Устава, вдумчивое, внимательное отношение ко всем вопросам епархиальной жизни.

Исключительное трудолюбие, скромность, простота в общении вызывали уважение у всех знавших его. Его любили церковные иерархи и простые миряне. По воспоминаниям Тверского духовенства, лично знавшего архипастыря, владыка хранил в себе дореволюционную традицию, пронес этот дух и в советское время. Он бережно относился ко всем церковным установлениям и хорошо понимал, что такое принцип церковного послушания, его никогда не видели раздраженным. Он никогда не повышал голоса, хотя внешне казался суровым. Владыка Алексий любил Россию и искренне верил в ее духовное возрождение.

О времени войны митрополит Алексий рассказывал очень неохотно. Митрофорный протоиерей Василий Киричук, почетный настоятель Богоявленского собора города Вышний Волочек вспоминает: «Это был переломный период. Подходило время празднования тысячелетия Крещения Руси. Помню, как отмечали праздник 9 мая. В Твери священству можно было почтить память воинов до или после праздника, а в день Победы – нельзя. В Вышнем Волочке было принято, что батюшка участвует в праздновании вместе со всеми, поэтому я пригласил владыку на мероприятия. Владыка надел свои медали и ордена как участник Великой Отечественной войны. Это было что-то невообразимое. Такое пристальное внимание было к владыке. Его взяли на трибуну… и с этого времени местная власть стала его приглашать. Позже и в Твери можно было вместе возложить цветы, но Вышний Волочек был у него на особенном положении… наверное, потому что его приняли… Поэтому владыка принял решение отмечать Тысячелетие Крещения Руси с Вышнего Волочка».

В 1985 году к митрополиту Алексию обратилась кинорежиссер Светлана Дружинина. В то время она снимала свой фильм «Гардемарины, вперед». Цензура запретила ей один из отснятых сюжетов в стенах храма. Владыка успокоил режиссера и, благословив съемки в Тверских храмах, сказал, что ее сюжет будет первым свидетельством о Церкви на киноэкране. Отснятый сюжет, как и предрекал владыка, было разрешено оставить.

Благодаря его подвижническим трудам восстанавливались храмы в Туле, Риге, Краснодаре и Троицкий собор в Калинине (ныне Тверь), и совершалось многое, что не вместилось в это малое повествование… Господь судил преосвященному Алексию претерпеть гонения, пройти горнило войны, положить душу за братьев и чад, всей своей жизнью исполняя слова Евангелия: И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5).

В 1981 году владыка Алексий был возведен в сан митрополита, а в 1988 году во внимание к церковным заслугам удостоен права ношения второй панагии.

Митрополит Алексий (Коноплев)

Митрополит Алексий (Коноплев)

|

Скончался митрополит Алексий 7 октября 1988 года в возрасте семидесяти восьми лет в поселке Загорянский Московской области после поездки в родной город Павловск. Погребен у алтаря Успенской церкви села Завидово Тверской области. Владыка Алексий был воистину человеком святой жизни, всем сердцем преданным Церкви Божией и своей пастве, очень его любившей.

Читая в Священном Писании слова апостола Павла Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их ( Евр. 13:7), мы, совершая это поминовение, попросим, чтобы Господь уделил и нам от веры митрополита Алексия – от веры, которая позволила ему победить, несмотря ни на какие трудности и испытания, гонения, жестокость и войну, выйти истинным победителем из того горнила испытаний, которое сопровождало историю нашей Матери Церкви, Русской Церкви, на протяжении XX столетия.

-----------------------------

[1] См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: справочник / составитель М.Б. Смирнов; под редакцией Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998.

[2] 27-го отдельного батальона части тылообеспечения от 26 сентября 1936 года.

[3] https://vk.com/wall-87235444_10489?ysclid=m4pz6ebdat37331939

[4] Басюк И., прот. Епископ, воин, гражданин. Журнал Московской Патриархии, 1985. № 5. С. 44–45.

[5] Там же.

[6] ЖМП, № 3, 1956. С. 8–9.

[7] Калининская епархия. Из рубрики «Из жизни епархий». Журнал Московской Патриархии, 1980 г., № 4. С. 14–15.

[8] «Первое празднование Собора Тверских святых». Журнал Московской Патриархии, 1979 г., № 11. С. 15–20.