21 октября/3 ноября совершается память священномученика Аркадия (Ершова), архиепископа Екатеринбургского.

Священномученик Аркадий (Александр Павлович Ершов) родился 15 августа 1878 года в городе Кунгуре Пермской губернии (Пермской епархии) в семье священника церкви села Рождественское (ныне село Каширино) Кунгурского уезда Пермской губернии. Вскоре семья Ершовых переехала в село Сабарку Суксунского уезда Пермской губернии. Здесь Александр провел свое детство.

Образование он получил в Пермской Духовной семинарии, по окончании которой работал учителем в действовавшей при ней школе. Александр отличался энергичным и бойким характером, что часто служило для него источником неприятностей.

В 1898 году он поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета. В 1901 году в этом учебном заведении произошли студенческие беспорядки, в результате чего некоторые студенты, в том числе и Александр Ершов, были отчислены из университета.

Александр Павлович женился, через некоторое время, в 1902 году, был рукоположен в сан священника и определен к церкви села Банного Кунгурского уезда. Вскоре отца Александра перевели на служение в город Кунгур, где он занял также должность законоучителя в реальном училище.

В годы первой русской революции (1905-1907 годов) обострившиеся противоречия в обществе затронули и духовенство. В Русской Православной Церкви началось активное обсуждение существовавших проблем, нередко высказывалось мнение, что Церковь, как и общество, требует обновления и реформ. Отец Александр не мог воздержаться от высказываний по наболевшим вопросам. Возможно, в силу порывистого и деятельного характера, его суждения иногда носили излишне откровенный и прямолинейный характер. Так, в 1907 году, перед выборами во Вторую Государственную Думу отец Александр произнес речь и получил за нее строгий выговор от епархиального начальства. В следующем, 1908, году он критически отозвался о членах местного отделения организации Союза русского народа, после чего был переведен на служение в поселок Михайловский завод Красноуфимского уезда на должность третьего священника.

Приход, на который перевели отца Александра, оказался непростым. В конце XIX века работой на заводе были обеспечены далеко не все, в поселке царили безработица и нищета, нередко происходили забастовки и митинги. Население часто менялось, в силу чего крепкой церковной общины в Михайловском заводе не было. Кроме того, здесь обосновалось много сектантов – молокан и особенно баптистов. Несомненно, священническое служение в Михайловском требовало многих трудов и большой мудрости.

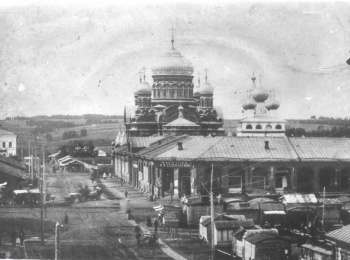

Собор Вознесения Господня в Михайловском заводе

Собор Вознесения Господня в Михайловском заводе

|

В феврале 1911 года, когда в России отмечалось 50-летие выхода Манифеста об отмене крепостного права, в память об этом событии отец Александр произнес проповедь. Содержание ее вызвало столь сильное возмущение полиции, что священноначалие вынуждено было запретить отца Александра в священнослужении и отправить в Белогорский монастырь на покаяние сроком на три месяца.

Жизнь в Белогорском монастыре во многих аспектах благотворно повлияла на священника. Он проникся интересом к монашеской жизни и впоследствии поддерживал с насельниками обители братские отношения. Позже, после закрытия монастыря, один из белогорских монахов стал его духовником. По окончании срока епитимии отец Александр вернулся на свой приход в Михайловский завод.

Уже в 1913 году его назначили на ответственную должность – благочинным 3-го Красноуфимского округа. Отец Александр оставался таким же деятельным: старожилы вспоминали, что он был «очень бойким» священником.

Во время Первой мировой войны отец Александр Ершов был призван в действующую армию полковым священником. В 1915 году его откомандировали в распоряжение протопресвитера армии и флота и назначили священником 75-го стрелкового полка.

1 марта 1917 года отец Александр был назначен благочинным 12-й Сибирской стрелковой дивизии. Но летом того же года он серьезно заболел, был демобилизован и направлен в церковь села Стефановское Кунгурского уезда Пермской губернии, где служил до 1918 года.

В этом же году умерла его жена. Отец Александр остался с двумя малолетними дочерьми – Людмилой и Музой, которых в тяжелые годы гражданской войны ему пришлось воспитывать одному.

В 1918 году отец Александр стал настоятелем церкви в честь Всех Святых города Кунгура. Это было время красного террора, когда кровь духовенства и верующих лилась по всей Пермской епархии. Но священник не покинул всехсвятский приход, не оставил без окормления свою паству.

В 1920 году, отец Александр был арестован «из-за отсутствия нужных документов». Около двух месяцев он провел в екатеринбургской тюрьме, затем два месяца – в пермской. Однако пастырь был отпущен, вернулся на свой приход и продолжил служение.

С 1922 года на Урале набирало силу обновленческое движение, часть пермского духовенства заявило о своем переходе в «новую церковь». В Кунгуре ее представителям были переданы центральные храмы города, в том числе Богоявленский кафедральный собор.

Богоявленский кафедральный собор г. Кунгура

Богоявленский кафедральный собор г. Кунгура

|

15 марта 1923 года в Кунгуре при Благовещенском соборе с целью «усиления влияния на общий ход церковной жизни обновленческих объединений духовенства и мирян» было зарегистрировано обновленческое викарное управление. Общины некоторых храмов Кунгура оказали сопротивление расколу и остались верны Патриаршей Церкви. Простые миряне стали проводить активную деятельность против обновленчества: обходили храмы епархии и всенародно обличали в измене Православию уклонившихся в раскол священнослужителей. В результате их деятельности многие из духовенства принесли покаяние и вернулись в лоно Православной Церкви.

Православные приходы Кунгура, в свою очередь, обратились к Святейшему Патриарху Тихону с ходатайством о назначении в город Кунгур православного епископа. С этой целью 13 июля 1923 года состоялось собрание духовенства и мирян, на котором был выбран Епархиальный совет «неприемлющих обновления». Председателем совета избрали настоятеля Всехсвятской церкви – протоиерея Александра Ершова – ярого противника живоцерковников. Сам он о своем отношении к обновленческому расколу выражался так: «Я еще не преклонил колена пред Ваалом» [Ср.: 3 Цар. 19,18].

Доставить ходатайство Святейшему Патриарху было поручено отцу Александру Ершову и члену Епархиального совета Павлу Уткину, как бывшему участнику Поместного Собора. В 1924 году на второй седмице Великого поста оба они выехали в Москву. Делегация была принята Патриархом Тихоном, который, выслушав просьбу, сказал, что у него нет кандидата в епископы для Кунгура. А затем, указав на отца Александра, добавил: «Вот он и будет у вас епископом».

22 марта 1924 года протоиерей Александр Ершов был пострижен в мантию с именем Аркадий, возведен в сан архимандрита и 30 марта того же года в Москве Патриархом Тихоном хиротонисан во епископа Кунгурского, викария Пермской епархии.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы епископ Аркадий совершил свою первую Литургию в Успенском храме города Кунгура, который с этого времени стал кафедральным.

Владыка сразу возглавил борьбу с обновленческим расколом, причем не только в своей епархии, но и в соседних – Екатеринбургской и Челябинской. Он также активно принимал участие в распространенных тогда диспутах с атеистами. В результате ревностной деятельности нового епископа Православие в городе стало укрепляться. В воскресные и праздничные дни Успенский храм был заполнен прихожанами, в то время как огромный Богоявленский собор и прочие обновленческие церкви города остались почти пустыми. На епископа Аркадия стали поступать доносы в ОГПУ.

1924 году Владыка был арестован местными органами ОГПУ и отправлен в город Свердловск, где находился в тюрьме около месяца. Обвинение ему не предъявили и вскоре отпустили на свободу.

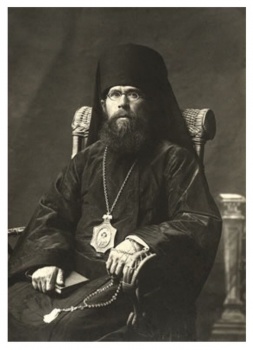

Епископ Аркадий (Ершов)

Епископ Аркадий (Ершов)

|

Епископ вернулся в Кунгур, на свою кафедру. По свидетельству современников, он был неутомимым проповедником: изъяснял Слово Божие, обличал обновленцев и атеистов. Он ввел совершение всенощного бдения по Афонскому уставу в дни памяти великомученицы Параскевы и мученика Мины. Эти святые считаются небесными покровителями Кунгура, так как первый городской храм был построен и освящен во имя великомученицы Параскевы, а святому мученику Мине посвящен один из храмов города, находившийся рядом с Успенским. На эти службы съезжались всегда по несколько десятков священнослужителей, приходило множество народа. Кроме того, Владыка ввел совершение в Великий пост пассий, которых раньше в Кунгуре не знали.

28 июля 1924 года епископ Аркадий был назначен временно управляющим Екатеринбургской (Свердловской) епархией, оставаясь епископом Кунгурским. Благодаря самоотверженному архипастырскому служению Владыки к концу 1924 года Екатеринбургский, Нижнетагильский и Шадринский округи стали опорой Святейшего Патриарха Тихона на Урале.

Имя епископа Аркадия было хорошо известно православным Урала. К нему приезжали настоятели храмов и представители церковных приходов различных районов Уральской области с просьбой принять их под духовное окормление. Владыка часто служил, несмотря на множество административных обязанностей. Он совершал богослужения не только в близлежащих к Кунгуру городах и селениях, но и в Перми, Свердловске, Нижнем Тагиле, Верхотурье.

С 1926 года епископу Аркадию пришлось вести борьбу не только с обновленчеством, но и противостоять возникшему в Православной Церкви «григорианскому» расколу. Он называл «григорианцев» «новыми врагами» Церкви Христовой, видя в их действиях проявление властолюбия.

Огромный авторитет епископа Аркадия, его активная церковная деятельность вызывали ненависть у обновленцев. Начались интриги, клевета. В Патриархию на Владыку стали поступать жалобы и доносы, вследствие чего в январе 1929 года он был удален из Кунгура и переведен в Омск.

На Омскую кафедру епископ Аркадий заступил в марте. В Омске Владыка, так же как и в Кунгуре, продолжал усиленно молиться, служить в местных храмах, нередко совершал монашеские постриги. Напутствуя иноков на несение монашеского подвига в миру, он советовал «углубляться в самого себя и принуждать себя к удалению от мира, который, по слову апостола Иоанна Богослова, во зле лежит». Владыка призывал прихожан быть в ограде Церкви, соблюдать Закон Христов и Евангельские заповеди. Благословлял оказывать посильную помощь репрессированным священнослужителям.

Успенский храм г. Кунгура

Успенский храм г. Кунгура

|

23 октября 1930 года епископа Аркадия перевели на Чебоксарскую кафедру. Такие частые перемещения происходили по указке богоборческой власти, не желавшей, чтобы епископы оставались долгое время в своих епархиях, тем самым рассчитывавшей ослабить Церковь.

С ноября 1931 года епископ Аркадий назначается управляющим Свердловской епархией с титулом «Сверловский и Ирбитский».

Из Москвы, где от митрополита Сергия он получил назначение, владыка Аркадий прибыл в Невьянск. Здесь он предполагал обосновать архиерейскую кафедру, но свое намерение осуществить не успел. 15 декабря 1931 года в Невьянске епископ Аркадий был арестован.

18 декабря 1931 года Владыку этапировали в Омск. 29 июля 1932 года ОСО при Коллегии ОГПУ приговорило его к трем годам ссылки в Казахстан «за контрреволюционную монархическую деятельность». Срок ссылки епископ Аркадий отбывал в городе Петропавловске. Но и оттуда он поддерживал связь со своими духовными чадами. Так, в 1934 году Владыка передал священнослужителям поселка Михайловский завод антиминс, подписанный рукою Святейшего Патриарха Тихона, а также большое количество богослужебных книг для совершения тайных богослужений в случае закрытия действовавшего храма.

В апреле 1935 года епископ Аркадий вернулся из ссылки. Он посетил Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия, и был возведен им в сан архиепископа. Но назначения на кафедру не получил и некоторое время жил на покое в поселке Балмошная, в пригороде Перми. Владыка съездил в Кунгур, где помолился на могиле матери, встретился с близкими по духу священниками и монахами. Он не подозревал, что один из его близких знакомых являлся осведомителем НКВД и там были в курсе всех его контактов и разговоров.

29 сентября 1935 года архиепископа Аркадия снова арестовали по постановлению НКВД по Свердловской области. По делу проходило 32 человека, в их числе и духовник Владыки игумен Афанасий (Трушков), и его келейник отец Иоанникий.

Архиепископу Аркадию было предъявлено обвинение в том, что он «является организатором контрреволюционной группы и вел активную контрреволюционную агитацию». Кроме того, его обвиняли в принадлежности к Истинно-православной Церкви – одному из ее течений, называемому «иосифлянским».

21 января 1937 года «за участие в контрреволюционной группе церковников» архиепископ Аркадий был приговорен к заключению в ИТЛ сроком на пять лет.

Сам Владыка позднее рассказывал о том, как проходил суд: «Принесли бумажку, я расписался за три года, подал кассацию, мне утвердили 5 лет».

Священномученики Аркадий (Ершов) и Павлин (Крошечкин)

Священномученики Аркадий (Ершов) и Павлин (Крошечкин)

|

Для отбывания срока заключения архиепископ Аркадий был отправлен в распоряжение Управления Сиблага, в город Мариинск. В сентябре 1937 года его перевели в Ново-Ивановское отделение Сиблага. Жил он в подконвойном городке, работал на полевых работах бригадиром.

Здесь же отбывал срок заключения бывший Пермский архиепископ Павлин (Крошечкин). Он тоже был бригадиром на сельскохозяйственной ферме. Архиереи старались держаться вместе: они вместе ели, спали в лагерном бараке на соседних нарах.

Являясь бригадиром, архиепископ Аркадий старался, насколько было возможно, беречь людей от непосильной физической работы. Это послужило поводом для обвинения его в плохой организации труда заключенных, в срыве плановых показателей.

Владыка и в заключении сохранял любовь к богослужениям. Несмотря на опасность, он служил в лагерном бараке молебны, в которых участвовали заключенные. Осведомители сообщали в спецотдел, что организаторами молебнов являлись заключенные архиереи.

28 сентября 1937 года против Архипастырей было возбуждено новое уголовное дело. Их обвинили в участии в «контрреволюционной группировке заключенных из бывших служителей культа, возглавляемой бывшим архиепископом Крошечкиным».

28 октября архиепископа Аркадия приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 3 ноября 1937 года.

Вместе с ним были осуждены и расстреляны архиепископ Павлин (Крошечкин) и группа единомышленного духовенства.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года архиепископ Аркадий (Ершов) прославлен в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских от Пермской епархии.