10/23 сентября совершается память преподобного Иоасафа Спасокубенского, в миру князя Андрея. Сын заозерского князя в 20 лет принял постриг в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере. Юноша подвизался в строгом посте, непрестанной молитве и сподобился видения Господа.

Преподобный Иоасаф происходил из княжеского рода. Родители его – владетельный князь Димитрий Васильевич Заозерский Меньшой (ранее †1436) и княгиня Мария. Удел князя Димитрия, небольшой и не богатый, Заозерье, находился на северо-восточном берегу Кубенского озера, близ устья реки Кубины, впадающей в озеро. Столица Заозерского княжества представляла собою усадьбу князя на левом берегу Кубины с церковью во имя св. вмч. Димитрия Солунского, которую построил, вероятно, сам князь Димитрий Васильевич в честь своего небесного покровителя, да деревню Чирково, которая была приходом при этом храме. Несколько деревень составляли весь удел заозерского князя. И князь, и княгиня были очень благочестивы. Особенно почитали они иноческий чин. Обладая небольшими средствами, они тратили их на устройство монастырей.

В соседстве с их княжеством на небольшом островке Кубенского озера стоит древний Спасо-Каменный монастырь.

Датой основания обители считается 19 августа 1260 года, когда здесь был вынесен на берег попавший в лютую бурю белозерский князь Глеб Василькович, внук великого князя Ростовского Константина Всеволодовича. Князь, молясь Богу о спасении, дал обет основать на том месте обитель, где суда пристанут к какому-нибудь берегу. Волнами суда князя были прибиты к Каменному острову в день Преображения Господня. Остров не оказался пустынным: князь нашёл на нём пустынножителей (около 23), которые, проводя здесь иноческую жизнь, занимались проповедью Христовой веры среди побережных жителей-язычников. Пустынники имели у себя небольшую часовню для молитвенных собраний.

Князь исполнил свой обет. Он повелел воздвигнуть здесь храм в честь Преображения Господня, снабдил его иконами и утварью и при нём основал обитель. Настоятельство над братиею он поручил одному из пустынножителей старцу Феодору.

Новооснованная обитель, названная Спасо-Каменною, с самого начала своего существования стала под особое покровительство князей Белозерских и быстро достигла процветания, как по своей иноческой жизни, сиявшее святостью многих подвижников, принимавших здесь пострижение, так и в отношении своего материального благосостояния. Со времени князя Димитрия Донского обитель становится известной и великим князьям московским.

Когда из этого монастыря вышли два основателя новых обителей в окрестностях Кубенского озера – преподобные Дионисий Глушицкий (память 1/14 июня) и Александр Куштский (память 9/22 июня), князь Димитрий и его супруга содействовали и помогали подвижникам в устроении их пустынных обителей. К преподобному Дионисию на реку Глушицу князь послал плотников и обильную милостыню, пожертвовал монастырю села и деревни. Княгиня Мария также благотворила преподобному Александру, жертвовала в храм монастыря иконы и книги, братии посылала припасы, а по кончине князя Димитрия дала обители деревню на помин его души.

У князя Димитрия Васильевича было три сына – Симеон, Феодор, Андрей, и одна дочь – София. Княжич Андрей, в иночестве Иоасаф, был самым младшим в семье.

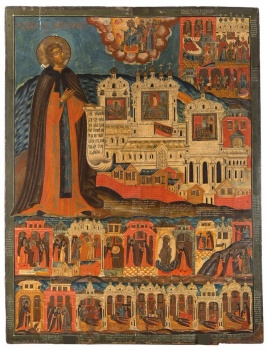

Икона прп. Иоасафа Каменского с житием

Тотемское музейное объединение

Икона прп. Иоасафа Каменского с житием

Тотемское музейное объединение

|

В 1429 г. князь Димитрий Васильевич Заозерский был убит в Ярославле казанскими татарами во время их набега на приволжские города. Княжич Андрей был в то время, вероятно, грудным ребенком. Благочестивая мать его княгиня Мария занялась воспитанием своих детей. Семи лет Андрея начали обучать грамоте. Учился он охотно, с любовью погружался в глубину Божественных Писаний, как дорогой бисер собирал богооткровенные слова Писания и слагал в своем младенческом сердце. Первых детей своих княгиня Мария успела устроить. Старший ее сын Симеон был женат, дочь София Димитриевна выдана замуж за князя Звенигородского Димитрия Шемяку. Феодор же и Андрей женаты не были.

Но вскоре благочестивая княгиня скончалась. Впавши в недуг, она послала к преподобному Александру Куштскому просить его молитв о выздоровлении. Но преподобный сказал, что княгиня скончается от этой болезни, и советовал ей по-христиански приготовится к смерти.

По смерти матери князь Андрей остался круглым сиротой. Тогда над осиротелой семьей князя заозерского стряслась новая беда. Муж Софии Димитриевны князь Димитрий Георгиевич Шемяка затеял усобицу с великим князем Московским Василием Васильевичем Темным. Когда московский князь, ослепленный Шемякой, вернул себе великокняжеский стол, он отдал княжество Заозерское двум князьям – Михаилу Андреевичу Верейскому и Ивану Андреевичу Можайскому. Таким образом дети Заозерского князя лишились своего удела и перестали быть владетельными князьями.

Раннее сиротство, лишение, хотя и небольшого, княжеского удела, благочестивое воспитание в особенном почтении к иноческому званию – все это привело богобоязненного юношу князя Андрея Димитриевича к сознанию тленности и временности всего земного – всего того, к чему стремятся, чего ищут, чем живут мирские люди. Соседний Каменный монастырь на уединенном маленьком острове Кубенского озера показался юноше-князю тихой пристанью, в которой он мог отдохнуть от суеты, невзгод и обид мирской жизни.

И вот, имея за 20 лет от роду, князь Андрей приходит в монастырь (в 1452 г.) и просит игумена Кассиана удостоить его иноческого образа. Но игумен был не рад приходу молодого князя. Его просьба о принятии в монастырь привела игумена в страх и трепет, потому что он боялся гнева великого князя Московского, неприязненно относившегося к князьям Заозерским, родственникам Шемяки. Однако усиленные моления князя Андрея склонили Кассиана на согласие. Он изобразил князю всю скудость монастырского жития, всю трудность иноческого подвига; лишь когда эти речи не разубедили князя в его намерении, игумен постриг его в монашество и нарек Иоасафом, вероятно, в честь св. Иоасафа царевича, который также происходил из владетельного рода и оставил мир ради Христа, – почему впоследствии и преподобный Иоасаф в Спасо-Каменном монастыре именовался «Иоасафом-царевичем». Новопостриженного инока игумен передал в послушание и для руководства в монашеской жизни опытному старцу Григорию.

Спасо-Каменный монастырь,

фото начала XX в.

Спасо-Каменный монастырь,

фото начала XX в.

|

Прп. Иоасаф отличался полным послушанием не только игумену и своему старцу, но и прочим братиям, смирением сердца, постничеством, душевным умилением, усердием в молитве келейной и благоговейным стоянием в церкви во время богослужения; любил читать книги, особенно о житиях преподобных отцов.

Преподобный преуспевал в добродетелях: был украшен благою кротостью и разумною простотою. Он оставил всякую печаль о земном, об одном только заботясь – об угождении Богу. С братией он встречался лишь на молитве. Все в монастыре удивлялись его добродетелям. Местом своих подвигов прп. Иоасаф был очень доволен. Спасо-Каменный монастырь стоит на острове Кубенского озера и водою, как стенами, огражден от соблазнов и печалей мира. Святой радовался такому местоположению обители и восклицал: «Се покой! Зде вселюся».

Старец прп. Иоасафа, как добрый кормчий, вел своего послушника вперед по пути добродетели, но вскоре преставился к вечной жизни. Несмотря на юность свою, прп. Иоасаф достиг высших степеней совершенства, и Господь удостоил его Своего явления. Сидя раз в келлии, прп. Иоасаф пел псалмы Давида; тогда явился ему Господь наш Иисус Христос и сказал: «Мир тебе, возлюбленный угодник Мой!». Преподобный исполнился страха и трепета и спросил: «Какая причина явлению Твоему, Господи Человеколюбче?» – «Видишь ли эту окрестную пустыню, – изрек ему Господь, – ради тебя всю ее наполню пустынниками, славящими имя Мое». Преподобный спросил Господа, какое более действительное оружие против врага нашего спасения, и узнал, что действительнее всего исполнение заповедей Божиих.

Но диавол не оставляет в покое истинных угодников Божиих. Много раз духи злобы вооружались на преподобного Иоасафа, но молитвою он отгонял их, а игумен, по смерти старца, постоянно направлял и руководил юного подвижника.

Однажды приехал в обитель родной дядя преподобного, князь ржевский Борис Васильевич, он привез прп. Иоасафу деньги для раздачи инокам. Но подвижник отказался принять их и сказал князю: «Инокам нет нужды в золоте и серебре. Мы живем в пустыне и никто из пустынников не примет от тебя даже малого. Но не скорби, Бог примет твой дар, если принесенные деньги раздашь нищим и нуждающимся, сиротам и вдовицам, которых так много по городам». Князь Борис Васильевич поступил по совету прп. Иоасафа.

Не довольствуясь обычными иноческими подвигами, преподобный решил жить в безмолвии, то есть затворился в своей келлии, так что не видел лица человеческого и не вел бесед с людьми. Мысль его непрестанно устремлена была теперь к горнему. Став на молитву, он как на крыльях возносился духом своим на небо и сподобился предвкушения райского блаженства. В последнее время своей жизни преподобный достиг крайней степени поста и воздержания: по воскресным дням он причащался Святых Христовых Таин и после постился целую седмицу.

Явление Господа Иисуса Христа преподобному Иоасафу

Явление Господа Иисуса Христа преподобному Иоасафу

|

От великого воздержания и трудов прп. Иоасаф, еще юный подвижник, изнемог телесными силами и впал в болезнь. Благодаря Бога за посланную болезнь, терпеливо переносил он ее и, чуждаясь общения с людьми, пребывал в молитве и богомыслии. Но когда преподобный почувствовал приближение своей кончины, он призвал к себе игумена и всю братию. Умоляя, он просил их о том, о чем постоянно заботился и раньше, чтобы общежительный устав нерушимо соблюдался в обители. После того, получив некоторое облегчение своей болезни, преподобный принимал участие в общей молитве братии.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы (8/21 сентября) он велел вести себя в церковь к литургии, причастился за нею Святых Таин, получил благословение и прощение от братии, был опять отведен в келлию и положен на одр. Снова подвижник впал в немощь, так что игумен и братия, приходя к нему и видя его страдания, очень скорбели. На смертном одре своем преподобный продолжил увещевать и утешать скорбящих об нем иноков, наставлял их избегать всяких споров и несогласий. Приходившие к нему монахи целовали его со слезами и просили у него последнего благословения, и святой сам всех лобызал и у всех просил благословения и молитв.

Наступило 10/23 сентября – день кончины преподобного. Когда братия собрались к нему, он велел начать правило и по совершении его встал с постели, взял кадильницу с фимиамом и велел игумену покадить святые иконы и всю братию. Затем он сотворил молитву Господу и Богоматери, изливая в ней свои прошения не о себе только, но и о всей обители, в которой подвизался добрым подвигом, о ее духовном процветании. По окончании молитвы преподобный опять возлег на одр и молился о своем исхождении, нимало не печалясь, а более радуясь в надежде на будущее блаженство, и с молитвой на устах тихо скончался. Лицо его было светло, как будто он не умер, но уснул.

Игумен и вся братия скорбели и рыдали. Положив святое тело подвижника на одр, они понесли его на своих главах в церковь, совершили надгробное пение и погребли его в Успенской (тогда еще деревянной) церкви, на правой стороне. Пять лет подвизался преподобный в Спасо-Каменном монастыре. Он пришел в обитель в 1452 г., следовательно, кончина его последовала в 1457 г.

Вскоре по преставлении прп. Иоасафа начались чудеса при его гробе. Уже из первых богомольцев, стекавшихся в обитель по преставлении преподобного, многие больные выздоровели. Исцеления неоскудно изливались и после. Особенно много больных лихорадкой получили здесь исцеление. Местное празднование прп. Иоасафу установлено было вскоре после его кончины.

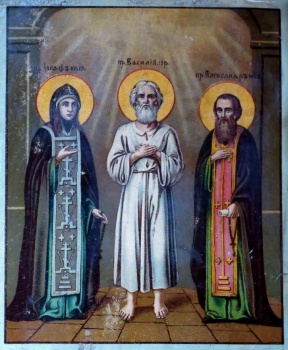

Прп. Иоасаф на иконе святых Спасо-Каменного монастыря

Прп. Иоасаф на иконе святых Спасо-Каменного монастыря

|

В житии преподобного Иоасафа сообщается, что в Спасо-Каменном монастыре существовали «издавна написанные» иконы преподобного: одна находилась на аналое, другая - на его гробнице.

3 сентября 1476 года в Спасо-Каменном монастыре был пожар, «тело блаженнаго старца Иоасафа... згорело же». После пожара старец Мартиниан (Сокольников) собрал останки мощей преподобного Иоасафа в ковчег, который поместили под престолом храма.

В 1650 году по благословению святителя Маркелла, архиепископа Вологодского, мощи были перенесены в специально устроенную гробницу в Преображенском соборе у южных ворот обители, возле стены.

После пожара 24 июля 1774 года Спасо-Каменный монастырь был упразднен, братия переведена в Вологодский Свято-Духов мужской монастырь, куда вместе с уцелевшим от пожара имуществом были переданы и мощи преподобного Иоасафа.

Сначала мощи преподобного Иоасафа находились в соборе в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов, 27 ноября 1867 года были перенесены во вновь построенную церковь иконы Божией Матери «Знамение», с южной стороны которой был освящен придел во имя преподобного Иоасафа Спасокубенского.

В 1801 году Спасо-Каменный монастырь был восстановлен с наименованием его Спасо-Преображенской Белавинской пустыней.

В 1841 году преподобный Иоасаф и его родители, благоверные князья Димитрий и Мария Заозерские, включены в собор Вологодских святых.

В 1892 году по ходатайству настоятеля монастыря и по прошению жителей окрестных сел и деревень было получено разрешение Синода перевезти мощи преподобного Иоасафа в обитель, а также вернуть прежнее имя - Спасо-Каменный монастырь.

В 1903 году Синодальной комиссией по канонизации святых в Русской Православной Церкви преподобный Иоасаф включен в "Верный месяцеслов всех русских святых, прославленных с 1072 по 1918 годы".

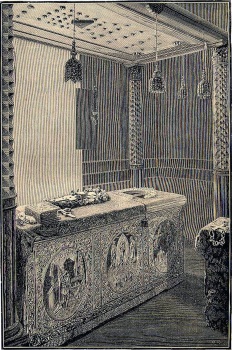

Рака с мощами прп.Иоасафа на старинной литографии

Рака с мощами прп.Иоасафа на старинной литографии

|

В 1925 году на острове начала работать комиссия по закрытию монастыря. Настоятель иеромонах Анатолий (Петухов), пять монахов и три послушника в то время составляли население обители. Послушников признали укрывающимися от военной службы, дело передали в милицию.

27 июня 1925 года начальник Вологодской уездной милиции составил рапорт о том, что Спасо-Каменный монастырь закрыт, жилые помещения и монастырский инвентарь переданы по описи в ведение Губернского отдела народного образования «для изоляции там трудновоспитуемых детей».

Ковчег с мощами преподобного Иоасафа Спасокубенского был скрыт местными жителями и в 1958 году передан в Вологодский собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Через два месяца после открытия колонии в монастыре возник пожар. Огонь уничтожил братско-настоятельский каменный корпус, в котором помещался детский дом и храмы. Оставшиеся без кровли древние здания постепенно превращались в руины.

В конце 1930-х годов был взорван Спасо-Преображенский собор. Успенскую колокольню не тронули, ее использовали в качестве маяка.

С 1945 по 1960 год уцелевшие здания монастыря (гостиница, колокольня и погреба) использовались под нужды рыбзавода.

Около 1970-го года рыбаки, ночевавшие на острове, сожгли единственное жилое здание - монастырскую гостиницу. После пожара остров остался без охраны. Здесь находили спасение попавшие в шторм путешественники и рыбаки. Останавливались туристы. Со временем Спасо-Преображенский собор и трапезная превратились в руины, заросшие травой и кустарником, а обветшавшая колокольня была близка к обрушению.

При составлении Свода памятников культурного наследия в 1960-ом году колокольня и остатки древних зданий были приняты под государственную охрану с присвоение статуса памятника: Спасо-Каменный монастырь.

С 1983 года уроженец села Устье Кубенское архитектор Асафов Александр Алексеевич (+ 1993) начал деятельность по воссозданию архитектурного ансамбля Спасо-Каменного монастыря. Благодаря его усилиям уникальный памятник отечественной культуры был включен в программу «Наследие». Асафов стал главным архитектором проекта.

Современный вид Спасо-Каменного монастыря

Современный вид Спасо-Каменного монастыря

|

Летом 1991 года началось областное финансирование восстановительных работ. К 1994 году государственное финансирование прекратилось. К этому времени удалось частично отремонтировать гостиницу. Летом 1995 года перед алтарем Спасо-Преображенского собора поставили обетный крест.

В 1998 году на острове поставили часовню во имя всех Вологодских святых. В строительстве часовни принимали участие радиолюбители из разных городов России, вологодские реставраторы. По древней русской традиции строили «об един день» - с рассветом начали, а к закату солнца закончили, устроили сруб, кровлю, водрузили на ней деревянный крест и освятили. Освящение совершил Вологодский протоиерей Василий Павлов.

В 2006 году на Каменном было учреждено архиерейское подворье "Спасо-Каменный монастырь".

17 августа 2010 года архиепископ Максимилиан (Лазаренко) совершил освящение восстановленной церкви Успения Божией Матери. С этого момента там регулярно стали проводиться богослужения. На острове продолжались работы по воссозданию трапезного корпуса, по благоустройству территории, по сохранению уникальной экосистемы острова.

12 сентября 2017 года решением Священного Синода на острове Каменный в Кубенском озере вновь открыт Спасо-Каменный мужской монастырь. Настоятелем является игумен Дионисий (Воздвиженский).

21 сентября 2018 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершил Божественную литургию в соборе Рождества Богородицы г. Вологды, где находился последние 60 лет мощи ковчег с мощами преподобного Иоасафа Спасокубенского. По окончании литургии ковчег крестным ходом был обнесен вокруг собора и в сопровождении монахов Спасо-Прилуцкого монастыря отправился в церковь святителя Николая Чудотворца с. Устье Усть-Кубинского района.

Целый день 22 июня мощи преподобного Иоасафа находились в церкви с. Устья для поклонения верующих.

В день памяти преподобного Иоасафа Каменского, 23 сентября 2018 года, глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий и правящие архиереи епархий Вологодской митрополии - епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан и епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий - в сопровождении клириков, монашествующих и верующих со всей Вологодской области доставили на катере ковчег с мощам из с. Устье в Спасо-Каменный монастырь.

На острове ковчег с мощами был перенесен с катера на берег, и игумен Дионисий (Воздвиженский) с иеромонахом Александром (Кораблевым) внесли его в Успенский храм.

Преподобне отче Иоасафе, моли Бога о нас!

azbyka.ru, alexanderkushtskiy.ru