10 февраля совершается память священномученика Игнатия (Садковского), епископа Скопинского, ученика преподобного Алексия Зосимовского. Обладая созерцательным складом ума и слабым здоровьем, епископ Игнатий проявил необыкновенную стойкость на пути исповедания веры Христовой.

Будущий священномученик Игнатий родился 21 октября 1887 года в Москве, в большой семье протоиерея Сергея Максимовича Садковского. В Святом Крещении был наречен Сергием.

Протоиерей Сергий Садковский был благочинным 3‑го отделения Сретенского сорока, включавшего церкви от Лубянки до Преображенской площади; являлся настоятелем храма апостолов Петра и Павла на Новой Басманной, а позже — храма Премудрости Божией Софии на Лубянке. Его знали как ревностного священнослужителя, как миссионера, регулярно проводившего беседы с народом об основах веры и пагубности неверия, как историка — автора глубоких работ, посвященных непростым моментам истории Русской Церкви, как деятельного и сострадательного человека, который много сил отдавал благотворительности.

Трое из четверых детей Садковских, Сергий (Игнатий), Георгий (Герасим), Лев (Георгий), впоследствии стали монахами. Под руководством своего отца семилетний Сергей начал проходить различные церковные послушания.

В 1901 году Сергий Садковский окончил духовное училище при Заиконоспасском монастыре в г. Москве. По окончании училища он поступил в Московскую Духовную семинарию, которую закончил в 1907 году, и в этом же году поступил в Московскую Духовную академию. Обучаясь в Академии, 11 декабря 1910 года пострижен в монашество с именем Игнатий, в честь священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. 23 января 1911 года монах Игнатий был рукоположен во иеродиакона.

Выбор его монашеского имени был не случаен. Он глубоко изучил духовное наследие и благоговейно почитал память святителя Игнатия (Брянчанинова), который в монашестве тоже носил имя в честь священномученика Игнатия Богоносца. Также неслучайно, что по окончании в 1911 году Московской Духовной академии иеродиакон Игнатий (Садковский) на соискание степени кандидата богословия представляет работу «Преосвященный Игнатий (Брянчанинов) и его аскетические воззрения», которую он успешно защищает и 26 июня 1911 года получает степень кандидата. Впоследствии он стал автором еще нескольких статей о жизни и творениях святителя Игнатия.

Иеродиакон Игнатий (Садковский)

Иеродиакон Игнатий (Садковский)

|

31 июля 1911 года отец Игнатий был рукоположен во иерея. 7 августа этого же года назначен преподавателем Томской духовной семинарии, однако из-за болезни не успел отбыть к месту назначения и был по прошению назначен помощником библиотекаря МДА. В конце 1917 года, он оставил работу в Академии и поступил насельником в Смоленскую Зосимову пустынь под руководство иеромонаха Алексия (Соловьёва). Старец утвердил в ученике многие монашеские добродетели: откровение помыслов, послушание с полным отсечением своей воли, непрестанное творение Иисусовой молитвы.

В январе 1918 года, по приглашению настоятеля Данилова монастыря (бывшего ректора МДА) епископа Феодора (Поздеевского), отец Игнатий перешел в эту московскую обитель. Вскоре он был возведен в сан игумена, назначен духовником братии с несением одновременно послушание гробового иеромонаха у мощей святого благоверного князя Даниила Московского.

Из воспоминаний И. М. Картавцевой:

"...епископ Феодор называл Игнатия и Герасима Садковских своей ‟правой и левой рукой”. По-видимому, с самых юных лет владыка Игнатий носил задатки строгого подвижничества и был, что называется, ‟не от мира сего”.

Много скорбей в эти годы понесла семья Садковских. В 1920 году умирает от тифа один из сыновей протоиерея Сергия – архимандрит Герасим (Садковский), к этому времени наместник Даниловского монастыря.

5 апреля 1920 года отец Игнатий, по возведении в сан архимандрита, был хиротонисан во епископа Белёвского, викария Тульской епархии.

О взаимоотношениях в семье Садковских дает некоторое представление описанный архимандритом Макарием (Кобяковым), секретарем святителя Игнатия, небольшой эпизод, случившийся, когда владыка Игнатий служил в Софийском храме вскоре после своей хиротонии:

Первым священником служил его отец – протоиерей Сергий (он был очень близок патриарху Тихону), и когда после облачения владыки на кафедре нужно было брать благословение на начало литургии, тогда началось что-то необычное. По своей любви к отцу владыка никак не мог его благословить, говоря: “Ты мой отец, как я буду тебя благословлять?” Отец отвечал: “Ты владыка и должен меня благословить…” Так продолжалось некоторое время, потом владыка благословил протоиерея Сергия и сам целовал ему руку, выражая тем самым свою сыновнюю любовь отцу и умилительное настроение при служении Божественной литургии. Сослужащая братия, видя такое событие, плакала от умиления.

Два года епископ Игнатий всецело занимался благоустроением церковной жизни в вверенном ему викариатстве. Ему удалось уладить конфликт, возникший в Крестовоздвиженском женском монастыре между игуменией и сестрами.

Епископ Игнатий с братом иером. Георгием и сестрами Крестовоздвижеснкого монастыря

Епископ Игнатий с братом иером. Георгием и сестрами Крестовоздвижеснкого монастыря

|

Когда же епархиальные управления и епископские кафедры стали захватывать обновленцы, не миновала этого насилия и Тульская епархия. Владыка Игнатий активно включился в борьбу с ними. В 1922 году, после ареста правящего архиерея Тульской епархии епископа Иувеналия (Масловского), он стал управляющим епархией.

Владыка не признал обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ) и говорил: Единственный законный руководитель Церкви – это Патриарх Тихон. Все же другие появившиеся в настоящее время при поддержке советской власти органы управления считать незаконными и еретическими. В ответ обновленцы отстранили его от управления епархией, а в декабре 1922 объявили о его увольнении на покой и удалении из епархии. Верующие Белёва поддержали епископа Игнатия, призвав его не покидать свою паству. Они обратились в местный исполком с заявлением о поддержке архиерея и с просьбой не допустить против него насильственных действий со стороны обновленцев.

По инициативе епископа Игнатия при бывшем Спасо-Преображенском монастыре Белёва была создана православная община, в которую входили монашествующие, представители интеллигенции, крестьяне, простые горожане. Окормляемая двумя братьями – епископом Игнатием и иеромонахом Георгием (в миру Лев) – община стала оплотом верных в борьбе с обновленчеством. Пустосвяты из «новой, живой и свободной церкви» ненавидели братьев Садковских.

Из воспоминаний И. М. Картавцевой:

Я узнала владыку в 1920-м году, когда он прибыл к нам в Белев в качестве епископа Белевского. Ему было лет 30–35. Высокого роста, смиренно опирающийся на посох, с большим благородным лбом и прекрасными чистыми синими глазами, он казался существом какого-то высшего порядка. ‟Наш схимничек”, — как называла его одна благочестивая женщина.

В служении его не замечалось обычной архиерейской пышности. Клобук у него был надет часто несколько набок, омофор — так же. Некоторые смущались его слишком низкими смиренными поклонами.

В смиренном служении владыки чувствовалась необыкновенная благодать. В большие праздники, когда в конце всенощной он выходил из алтаря с дикирием и трикирием и осенял верующих со словами: «Слава Тебе, показавшему нам свет», то казался прямо ангелом. Особенно же у меня осталась в памяти его Литургия. Во время Великого входа епископы не выходят со священниками, а, сняв с себя омофор, митру и прочие святительские знаки, встречают священников в царских вратах. Не могу забыть, с каким смирением, с каким благоговением он принимал Святую Чашу из рук первостоящего священнослужителя.

... В домашней жизни владыка был очень прост и невзыскателен. В трудные 1920 и 1921 годы он, за неимением керосина, пользовался лучиной, о чем тогда с ужасом говорили. Питался тоже он очень скудно, и обычным кушаньем его были пустые щи без масла, которыми он поливал кашу. Мой отец говорил всегда, когда у нас не было масла: ‟Ну, ничего, съедим кашу по-архиерейски” (он очень уважал владыку).

13 января 1923 года в бывшем Спасо-Преображенском монастыре, где пребывал владыка, произвели обыск. 17 января епископ Игнатий был арестован, помещен в белёвскую тюрьму и затем переведен в Тулу. Его обвинили в том, что он, как «ярый сторонник бывшего Патриарха Тихона», не признавал ВЦУ, рассылал воззвания духовенству и мирянам, в которых предлагал считать недействительными все их распоряжения. Вместе с владыкой был арестовал и его брат иеромонах Георгий.

24 августа 1923 года комиссия НКВД приговорила епископа Игнатия к трем годам заключения в Соловецком лагере.

Братья Садковские с матерью Елизаветой Ивановной

Братья Садковские с матерью Елизаветой Ивановной

|

Пронзительный документ – прошение Елизаветы Ивановны, матери братьев Садковских, – передает всю горечь тех лет:

«Помощнику прокурора республики Катаньяну

от Елизаветы Ивановны Садковской

Прошение

Сын мой, Игнатий Садковский, епископ Белевский, был арестован в половине января текущего года в связи с вопросом о живой церкви. С ним арестован и другой мой сын, Лев (в монашестве Георгий) Садковский. Они находятся в Тульской тюрьме и обвиняются в контрреволюции. В настоящее время они осуждены в ссылку на Соловецкий остров на Белом море.

Сын мой Игнатий очень болезненный: он перенес три раза острый сочлененный ревматизм, последствием чего у него явился порок сердца; он страдает хроническим катаром желудка с выпадением прямой кишки; временами у него появлялось кровохаркание; правая нога неправильна. В последнее время, по полученным известиям, он расстроился нервами. Посему усердно прошу облегчить его положение и выдать его мне на поруки. Если это невозможно, то назначить ему отбывание наказания в Москве. Усердно прошу также в случае отбывания тюремного наказания не отделять от него его брата Льва Садковского, так как сын мой Игнатий – человек весьма непрактичный в жизни и по состоянию своего здоровья постоянно нуждается в присмотре и поддержке. Это последнее, а также его болезненность, я думаю, подтвердят и администрация Тульской тюрьмы, и доктора. Прошу вас подвергнуть его медицинскому осмотру и обратить внимание на мою просьбу".

С 1923 по 1926 год святитель находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения, где в то время находились многие невинно осужденные архипастыри и клирики, новомученики Русской Православной Церкви. Еще будучи помощником библиотекаря МДА, епископ Игнатий был в теплых дружеских отношениях с тогдашним инспектором Академии архимандритом Иларионом (Троицким). В 1920 году архимандрит Иларион также был возведен на высшую ступень пастырского служения, хиротонисан во епископа Верейского. И вот, в 1923 году бывшие сподвижники по академическому послушанию, теперь уже оба епископы, встретились в заключении на Соловках, где началось их восхождение на свою Голгофу. Святой священномученик и Иларион (Троицкий) писал в те времена: Горела Церковь в пламени мучений кровавых гонений, но в то же время лишь росла и крепла, - разве нужно еще более ясного знамения того, что неразлучно в ней пребывает Своими благодатными силами Господь Бог.

Священномученики Иларион (Троицкий) и Игнатий (Садковский) в Соловецком концлагере Священномученики Иларион (Троицкий) и Игнатий (Садковский) в Соловецком концлагере

|

В июле 1926 года они принимали непосредственное участие в составлении «Соловецкого послания» - обращения православных епископов из Соловков к правительству СССР.

Отбыв срок заключения, епископ Игнатий приехал в Белёв, что привело к массовому возвращению верующих в православие. После отказа от переговоров с обновленцами владыка дважды подвергался арестам и по два месяца содержался в тульской тюрьме. Оба раза из-за недостатка улик власти были вынуждены его освобождать. Ему было предложено «добровольно» выехать из Белёва, на что владыка ответил отказом.

26 декабря 1929 года епископ Игнатий вместе с братом архимандритом Георгием был вновь арестован. Поводом для ареста стало предложение владыки к пастве обратиться во ВЦИК с просьбой об облегчении участи голодавших семей священнослужителей. На деле ОГПУ считало нужным «изолировать Садковских... которые в связи с проведением кампании по закрытию церквей, своим местопребыванием... имеют большое влияние на верующих». На следствии владыка отверг все предъявленные ему обвинения в контрреволюционной деятельности и потребовал вызвать на очную ставку оклеветавших его обновленцев. 3 февраля 1930 года он был приговорен особым совещанием при Коллегии ОГПУ к трем годам исправительных лагерей. Отбывал заключение в Усть-Вымском лагере и был досрочно освобожден по состоянию здоровья в июне 1932 года.

После возвращения поселился в Туле, в начале 1933 года приехал в Москву, где 3 февраля получил от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского); впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) назначение быть епископом Скопинским. Стал викарием Рязанской епархии. 17 июня 1935 года владыка был назначен епископом Липецким, но 24 сентября возвращен на Скопинскую кафедру. В том же году был осужден за привлечение к богослужению молодежи, но сумел опротестовать приговор.

В протоколе допроса февраля 1936 года читаем: "По окончании наказания – в начале 1933 года я приехал в гор. Москву и явился в Патриархию за назначением, и через несколько дней получил назначение от митрополита Сергия Страгородского поехать в г. Скопин на должность викарного епископа Рязанской епархии. Получив это назначение, я выехал к месту своего служения в гор. Скопин, где проживал и служил епископом до настоящего времени".

Назначение это состоялось 3 февраля 1933 года. Правящим архиереем Рязанской епархии тогда был священномученик Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский и Шацкий, который, с радостью встретил нового викария. С ним он был знаком еще с дореволюционных лет, Владыка Игнатий уже был его викарием в бытность его епископом Тульским. Вместе они были и в Соловецком лагере.

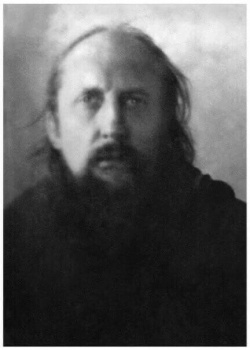

Епископ Игнатий (Садковский)

Епископ Игнатий (Садковский)

|

2 марта 1936 года между епископом Игнатием и архиепископом Рязанским и Шацким Иувеналием была проведена очная ставка.

"Вопрос архиепископу Иувеналию:

- Каковы взаимоотношения у вас с епископом Игнатием Садковским?

- Епископ Игнатий был моим викарием. Взаимоотношения между нами дружеские.

Вопрос епископу Игнатию:

- Подтверждаете ли Вы показания Масловского о ваших взаимоотношениях?

- Показания подтверждаю. Взаимоотношения между нами были нормальные. Я считаю архиепископа Иувеналия своим духовным отцом и наставником

Вопрос архиепископу Иувеналию:

- Изложите содержание контрреволюционных разговоров, проводимых Садковским при встречах с вами?

- Епископ Игнатий Садковский при встречах со мной контрреволюционных разговоров не вел. Приезжая ко мне, он говорил, что идет массовое закрытие церквей. В сельской местности Скопинской епархии большое количество церквей закрывали под склады хлеба.

Вопрос архиепископу Иувеналию:

- Что говорил Вам епископ Садковский о будущем Православной Церкви СССР?

- Он ставил вопрос как быть, если все церкви будут закрыты. На это я сказал, что об этом преждевременно говорить - хоть одну или две церкви нам оставят.

Вопрос епископу Игнатию:

- Подтверждаете ли Вы показания Масловского?

- Показания подтверждаю, но я касался только церквей, которые находятся в Скопине».

Так и случилось: в Рязани осталась служить всего одна церковь.

По прибытии на Скопинскую кафедру епископ Игнатий поселился у супругов Синельниковых. Келейницей его в то время была монахиня Ирина (Комарова) из гор. Белева Тульской области, где когда-то епископ Игнатий был викарием. После первого осуждения в 1923 году он оставил у нее на хранение свое архиерейское облачение, которое теперь она, по просьбе епископа, привезла в Скопин и по его же просьбе осталась здесь на послушание. В эти же годы к епископу Игнатию в Скопин устремляются многие священники и монахи, вернувшиеся из заключения и из ссылок. Он сам, дважды прошедший все ужасы концлагерей, старался не только утешить их, но и, по возможности, определить на приходское служение. Так, он принял и назначил на приходы возвратившихся из ссылок и концлагерей священников Иоанна Кормилина, Николая Никандрова, Николая Петрова, иеромонаха Макария (Кобякова) и др.

13 августа 1933 года священномученик Игнатий участвовал в хиротонии своего младшего брата архимандрита Георгия во епископа Камышинского, викария Саратовской епархии. До этого архимандрит Георгий служил в Благовещенском храме г. Касимова.

Епископ Георгий (Садковский)

Епископ Георгий (Садковский)

|

Владыка Георгий трижды арестовывался и был судим. Первый раз отбывал срок 1925 по 1928 г. вместе с братом епископом Игнатием в Соловецком лагере особого назначения. Последний лагерный срок (десять лет) Владыка отбыл на золотодобывающих шахтах Дальнего Востока.

Епископ Георгий был освобожден в 1945 году по ходатайству Патриарха Алексия I (Симанского). 10 июля 1947 года он был назначен епископом Порховским, викарием Псковской Пархии. Однако состояние здоровья после перенесения истязаний в лагерях и тюрьмах не позволило ему нести архиерейское служение, и Владыка был отправлен на покой в Псково-Печерский монастырь, где скончался 4 мая 1948 года.

Вот что вспоминает о владыке Георгии протоиерей Евгений Пелешев, бывший послушник Псково-Печерского монастыря:

В это время в обители жил на покое епископ Георгий (Садковский), прибывший из мест заключения Рождественским постом 1947 года. Был он не очень старый, но очень болезненный. На лбу был вырезан крест – так над ним издевались. ...В лагере от страшных издевательств уголовников он получил нервную болезнь.

После волны репрессий в отношении духовенства у новой власти появился один из веских поводов для закрытия приходских храмов - отсутствие священника. Архиепископ Иувеналий и его викарий епископ Игнатий восполняли это тем, что сразу же старались направить возвращавшихся пастырей на приходы, что естественно, благотворно сказывалось на состоянии Рязанской Церкви. Скопинский Владыка старался сохранить оставшееся священство и тем, что рекомендовал даже в случае закрытия храма не вступать настоятелю в противостояние властям.

22 января 1936 года в Рязани был арестован архиепископ Рязанский и Щацкий Иувеналий, а через неделю, 30 января, арестован епископ Скопинский Игнатий и заключен в Скопинскую тюрьму.

В протоколе допроса от 14 февраля 1936 года есть строки, характеризующие епископа Игнатия как твердого и стойкого, несломленного тюрьмами исповедника веры и убежденного борца против гонений на Церковь.

«Вопрос: Ваши политические взгляды и отношение к советской власти?

Ответ: К советской власти я отношусь лояльно, но как верующий не могу сочувствовать мероприятиям соввласти в вопросе отношения се к Православной Церкви, в частности, к насильственному закрытию и ликвидации монастырей, закрытию и разрушению храмов, хотя и считаю это Волей Божией за грехи верующих, которые достойны этого».

На обвинение в организации контрреволюционной группировки он отвечал следующее:

«Никакого объединения возвратившихся из ссылки священников и монахов у меня не было. Отказать им в назначении, как и всем прочим священнослужителям я не имел права, потому что означенные лица имели для сего на руках, как полагающиеся гражданские, так епархиальные документы".

Священномученик Игнатий (Садковский),

тюремное фото

Священномученик Игнатий (Садковский),

тюремное фото

|

В конце следствия был задан последний, традиционный и юридически необходимый вопрос, признает ли он себя виновным.

Епископ Игнатий ответил:

«В предъявленном мне обвинении по ст. 58 п. 10 и 11 Уголовного Кодекса виновным себя не признаю».

Несмотря на это и на очевидную неубедительность обвинений, епископ Скопинский Игнатий был осужден на пять лет ссылки в Северный край.

В ссылке епископ Игнатий жил на Кегострове г. Архангельска. 3 августа 1937 года вновь был арестован как «участник к/р группы церковников» и постановлением «тройки» УНКВД осужден на десять лет концлагеря.

9 февраля 1938 года в Кулойлаге, не вынеся неимоверных страданий, священномученик и исповедник Игнатий (Садковский), епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии, скончался в заключении. Святитель был похоронен на территории лагеря, место погребения неизвестно.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2002 года епископ Скопинский Игнатий (Садковский) прославлен как священномученик.

Святый священномучениче Игнатие, моли Бога о нас!

shahteparh.ru, pravoslavie.ru, msdm.ru, pokrov-fond-info.ru