27 октября/9 ноября совершается память одного из первых насельников Киево-Печерского монастыря, создателя русского летописания и агиографии - преподобного Нестора Летописца.

Предлагаем читателям главу из книги "Жития святых", посвященную прп. Нестору летописцу, святителя Филарета Гумилевского - выдающегося церковного историка и писателя XIX века.

Тот, кто описал прекрасным пером и деяния первых князей Русских, и подвиги первых подвижников Русской Церкви, и страдания первых мучеников её, остался едва не забытым потомками, если бы благость небесная не оставила нам нетленных мощей его. Говорим о преподобном Несторе летописце, о котором так мало заботились знать последующие времена.

Родиной преподобного Нестора был Киев: здесь видим его по летописи в 1064 году, когда он ещё жил в миру. По собственным словам его, он поступил в Печерскую обитель 17 лет, ещё при жизни преподобного Феодосия; но при нём жил недолго, – проходил только путь послушнической жизни. В монашество пострижен уже преемником Феодосия, преподобным Стефаном.

По греческому церковному правилу поступающие в монастырь три года остаются на испытании, «не удостаиваясь монашеского образа», а посвящаемому в диакона следует быть не меньше 25 лет. И преподобный Феодосий установил: поступающего в монастырь не спешить постригать, а велеть ему ходить в своей одежде, пока ознакомится с монастырским чином, после одевать его в чёрную одежду и испытывать послушаниями, а затем уже облекать в монашескую мантию. Так и для блаженного Нестора трёхгодичный искус окончился уже при преподобном Стефане, при котором удостоен он и сана диаконского, не раньше 1078 г.

В Печерской обители было тогда много высоких мужей, у которых можно было обучиться духовному совершенству. Обитель процветала тогда духовной жизнью. Блаженный Нестор так пишет об этом сам: «когда Стефан управлял монастырём и блаженным стадом, которое собрал Феодосий, чернецы как светила сияли в Руси. Одни были крепкими наставниками, другие тверды были на бдении или на коленопреклонной молитве; иные постились через день и через два дня, другие вкушали только хлеб с водой, иные – варёное зелье, другие – только сырое. Все пребывали в любви: младшие покорялись старшим, не смея и говорить перед ними и изъявляя полную покорность и послушание; а старшие оказывали любовь к младшим, наставляли и утешали их, как отцы детей малых. Если какой-либо брат впадал в какое-нибудь прегрешение, утешали его и по великой любви делили епитимию одного на двух и на трёх. Такова была любовь взаимная, при строгом воздержании! Если брат выходил из монастыря, то все братия скорбели о том, посылали за ним и звали брата в монастырь, потом шли к игумену, кланялись и упрашивали принять брата, и принимали с великой радостью».

|

Блаженный Нестор, под влиянием таких примеров, под управлением таких наставников, при своей ревности к подвижничеству, спешно возрастал в духовной жизни. Как было глубоко смирение его, – это видно каждый раз, как только касается он своей личности в своих писаниях. Иначе не называет он себя, как худым, недостойным, грешным Нестором, меньшим из всех в монастыре преподобного отца Феодосия, или окаянным, с грубым и неразумным сердцем, Нестором грешным. Если напоминает он другим о нужде покаяния, о потребности помнить отношения свои к Богу, то спешит обратиться к себе самому с укоризной. Так, рассказав о победе Половцев, последовавшей накануне памяти св. Бориса и Глеба, говорит он: «бысть плач в граде, а не радость, грех наших ради... В лепоту паче инех казнями есмы. Се бо аз грешный и много и часто согрешаю во вся дни».

Опытом высокого успеха его в жизни духовной служит и то, что он участвовал (около 1088 г.) в молитвах, исцеливших обольщённого Никиту.

В 1091 г. ему поручил игумен Иоанн отыскивать мощи преподобного Феодосия, и это поручение выполнено им с полным усердием, которое и увенчалось успехом. «Истинно и верно расскажу вам, так говорит он в описании обретения мощей, – не от других слышал о том, а сам был совершителем дела. Пришёл ко мне игумен Иоанн и сказал: пойдём в пещеру к Феодосию, и я пошёл с игуменом, тогда как никто не знал; осмотрев, куда бросать землю, и назначив место, где копать, кроме отверстия, игумен сказал мне: никому не сказывай из братии, чтобы никто не знал; возьми, кого хочешь, в помощь себе. Я уже приготовил в 7 дней заступы (рогалии), которыми надлежало копать. Во вторник вечером взял с собой двух братьев, а прочие не знали; пришёл в пещеру и, пропев псалмы, начал копать. Утомясь, дал другому брату, и копали мы до полуночи; утомились, но не могли докопаться. Я начал скорбеть, не в сторону ли копаем мы. Взяв заступ (рогалию), начал я выше; друг мой отдыхал перед пещерой и сказал мне: ударили в било; а я в ту же минуту прокопал до мощей Феодосия. Он говорил мне: ударили в било, – а я говорю ему: уже прокопал. Когда докопался я, то страх напал на меня, и я начал взывать: Господи, помилуй!» Рассказав о знамениях, которые в то же время видели другие, продолжает: «когда докопался я, то послал сказать игумену: иди, и вынесем мощи. Игумен пришёл с двумя братьями. Я же раскопал широко, и войдя увидели мы: лежит мощами, составы не распались, волосы на голове присохли; мы положили их на мантию и вынесли перед пещеру».

В летописи преподобный Нестор упоминает о себе ещё при описании событий 1096 и 1106 г.

Блаженная кончина его последовала, по всей вероятности, в 1114 г.

Преподобный Нестор Летописец.

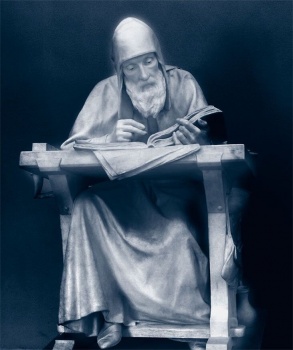

Скульптор М.М. Антокольский

Преподобный Нестор Летописец.

Скульптор М.М. Антокольский

|

Таким образом, если положим, что блаженный Нестор поступил в обитель только за год до кончины преп. Феодосия († 1074 г.), тогда окажется, что он провёл в Печерской обители 41 год, а умер 58 лет. Преподобный Поликарп уже около 1226 г. писал архимандриту Акиндину: «если повелит твоё преподобие, напишем для пользы тех, которые будут жить после нас, – по тому примеру, как блаженный Нестор писал в летописце о преподобных отцах Дамиане, Иеремии, Матфее и Исааке». Ясно, что Нестора уже чтили тогда, как мужа святой жизни. В рукописных святцах читаем: «преподобный Нестор летописец преставися октября в 27 день».

Мощи преподобного Нестора летописца почивают нетленными в пещере преподобного Антония.

Преподобный Нестор известен святой Церкви не только святостью жизни, но и назидательными писаниями своими.

Первое из его сочинений по времени было житие св. князей Бориса и Глеба, «чтение на пользу повиновения младших старшим». В этой повести, написанной тогда, как ещё не довольно богат был Нестор историческими сведениями, встречается несколько таких известий, которые сам он после поправляет в своей летописи. Это – неважные неточности, которые не мешают признать сочинение и вполне назидательным, и драгоценным для истории. Оно писано с живым, благочестивым чувством, человеком, в котором проницательность ума и без пособия свидетелей угадывает историческую истину. Самая лучшая страница в этом сочинении – это начало повести, где после молитвы о просвещении сердца его говорит он о сотворении человека, о падении его, о распространении на земле идолопоклонства, о явлении Сына Божия на земле, о распространении Евангелия в мире и в России. «Между тем, как повсюду умножались христиане и идольские жертвенники были упраздняемы, страна Русская оставалась в прежней прелести идольской, потому что не слышала ни от кого слова о Господе нашем Иисусе Христе; не приходили к ним Апостолы и никто не проповедовал им слова Божия». Прекрасно изображены свойства святых князей, и рассказ о мученической смерти оканчивается словами: «это я грешный Нестор написал о жизни и страдании блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба; но если Бог велит, скажем кое-что и о чудесах во славу и честь великому Богу». Отдельная повесть о чудесах оканчивается известием о двух чудесах, последовавших за перенесением святых мощей в 1072 г. Итак эта повесть написана вскоре после 1072 года. Сама надпись сей повести: «чтение о жизни и погублении блаженного Бориса и Глеба» – показывает, что она предлагаема была в Церкви.

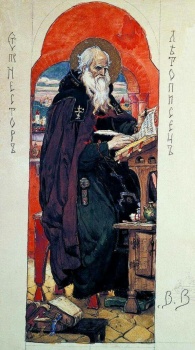

Преподобный Нестор Летописец

В.М.Васнецов

Преподобный Нестор Летописец

В.М.Васнецов

|

«После того, как написано о жизни и убиении и чудесах Бориса и Глеба, я грешный Нестор понудил себя обратиться к другому повествованию», так говорит преподобный в начале жития преподобного Феодосия. Это сочинение – образец превосходного жизнеописания и по духу, и по слогу, и по изложению. Преподобный в начале и в конце его говорит, что благоговейная любовь к преподобному Феодосию управляла им в этом занятии. И точно, всё говорит в этом сочинении, что оно написано любовью святою. Преподобный старался собрать самые подробные и верные сведения о преподобном Феодосии, и слово льётся потоком из сердца, одушевлённого святым предметом; он следит за жизнью Феодосия с самого детства шаг за шагом, передаёт события в порядке и с поучительной занимательностью; труды и подвиги великого игумена изображает с особенной подробностью: не оставляет и лиц, с которыми был в сношениях Феодосий. Сочинение писано с целью, «чтобы будущие после нас черноризцы, читая житие его и увидев доблести мужа, прославили Бога, прославили и угодника Его и укрепились на подвиг, особенно тем, что в сей стране явился такой муж и угодник Божий».

Несторово житие преподобного Феодосия во все века служило самым назидательным чтением и для иноков, и для всех православных христиан. Оно драгоценно и для науки, как один из древнейших и самых достоверных источников истории.

«Нестор написа летописец; – блаженный Нестор в летописце написа о блаженных отцех», так писал Печерский инок в самом начале XIII века. В одном списке летописи Нестор, говоря о обретении мощей преп. Феодосия, пишет: «аз грешный, иже и летописанье се в то время написах». Эта заметка, если бы не принадлежала только одному списку, показала бы, что Нестор около 1091 г. начал писать свою летопись, после того как написаны два жизнеописания.

Летопись преподобного Нестора писана столько же красноречиво, с одушевлением истинного благочестия, сколько с осмотрительностью, которая весьма дорожит правдой. О древних временах говорит она кратко, слухи и известия подвергает поверке. Рассказами 90-летнего Яна Вышатича, рассказами русских торговцев, воинов и путешественников дополняются в ней краткие письменные записки прежнего времени, в пособие взяты повествования греческие, переведённые в Болгарии, Палея (исторический сборник), летописи Малалы и Георгия Амартола.

Мощи прп. Нестора в ближних пещерах

Мощи прп. Нестора в ближних пещерах

|

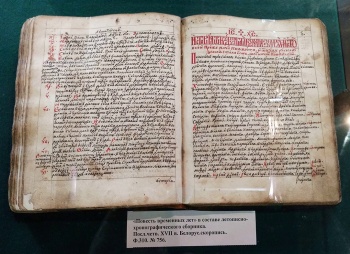

Повесть временных лет

|

Критика новейшая доказала, что летопись Нестора превосходит подобные ей летописи Запада и исторической верностью, и изложением событий. Мы оскорбили бы и преподобного и правду, если бы сказали, что летопись его важна и нужна преимущественно для гражданской истории. Напротив, без его летописи мы не знали бы и обстоятельств просвещения земли Русской святой верой. То, что говорит монах Иаков о крещении Владимира, и очень мало было и оказалось неверным во многом. В летописи Нестора святой Владимир может быть назван главным лицом летописи. Подвиги его изображены со всей подробностью и с живым одушевлением; обращение его к вере, крещение народа Русского описаны так, как никем другим в древнее время. Не оскорбим мы правды лишь тогда, когда скажем, что летопись Нестора столько же важна для гражданской, сколько для церковной истории, и что она по характеру своему не есть ни летопись церковная, ни летопись гражданская, а летопись народа Русского, летопись его жизни в её положениях самых важных. Потому-то с такой любовью читали её во все времена, и имя Нестора заменялось именем летописца.

"Чудные времена и лета Церкви, жития и добродетели начальных отцов писанием изобразивший для нас ревнитель их усердный, славный Нестор! Ублажая тебя в ряду отцов, поём мы: благословен Бог отцов наших".

Святитель Филарет Черниговский (Гумилевский), "Жития святых"