15/28 октября – день памяти иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», написанной по благословению преподобного Амвросия Оптинского.

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» особо почитается в Оптиной Пустыни. Старец установил и дату ее празднования 15(28) октября.

Как и в период расцвета старчества, так и ныне многочисленные верующие, приезжающие в возрожденную Оптину Пустынь, у святых мощей старцев Оптинских укрепляются в вере, утешаются в скорби, обретают их благодатный молитвенный покров.

Святые мощи преп. Амвросия покоятся во Введенском соборе монастыря, в северном приделе, освященном в его честь. Около раки с мощами – образ Божией Матери «Спорительница хлебов».

Во Владимирском храме Оптиной Пустыни, где покоятся мощи семи преподобных оптинских старцев, находится икона, на которой на фоне Оптиной Пустыни изображен преподобный Амвросий Оптинский, молитвенно простирающий руки ввысь, к образу Божией Матери «Спорительница хлебов».

Есть в Оптиной Пустыни и храм, освященный в 2000 году в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории подсобного хозяйства монастыря.

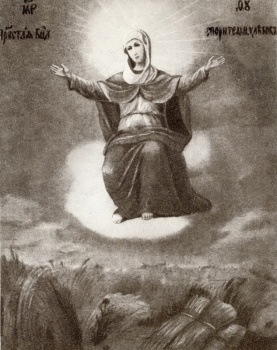

«Спорительница хлебов» – икона с необычной, неизвестной ранее христианскому миру, иконографией. Исполненная глубокого духовного содержания, икона изображает Божию Матерь над созревшей хлебной нивой, молящейся за русскую землю. Внизу на узкой полоске земли – хлебное поле, часть которого уже сжата в снопы, лежащие тут же, а часть еще колосится среди цветов и травы. А над ним распростерла Свои руки восседающая на легком облаке Матерь Божия. Взгляд Ее, обращенный прямо на нас, и милостивый, и одновременно строгий. Старец установил празднование иконе 15(28) октября, после времени окончания жатвы и уборки урожая, и именно в этот день на следующий год тело старца было предано земле.

Перед этим образом молятся об умножении плодов земных и небесных, просят благословения на труд. В акафисте поется: «Хотящи жати спасение, яко село сладкое, показалася еси, Владычице, от Него же питающеся, имамы пищу вечную и нетленную. Мы же, земнии суще, молим Тя, Пречистая Дево, покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, егда приидет время их, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Аллилуия» (Кондак 7).

Об истории создания иконы

История создания образа Божией Матери «Спорительница хлебов» связана с последними годами жизни старца Амвросия. Свой земной путь старец закончил 10(23) октября 1891 года в Казанской Шамординской женской обители, им основанной и находящейся недалеко от Оптиной Пустыни.

Безграничная любовь и доверие к старцу Амвросию, вера в его теплую молитву, имеющую большое дерзновение пред Богом, влекли к нему людей разных сословий, и очень часто, обездоленных и бедных. О них, о вдовах и сиротах, о больных и престарелых женщинах, желающих вести благочестивую жизнь, но не имеющих средств поступить в монастырь, было его особое попечение.

Многие женские общины были устроены по благословению, совету и указанию старца Амвросия. Среди них – Предтеченская женская община в г. Кромах Орловской губернии, Ахтырская Гусевская в Саратовской губернии, Пятницкая в Воронежской губернии, Козельщанская на Полтавщине, Леснинская на Холмщине и другие. Оставаясь в дальнейшем под духовным руководством оптинских старцев, о чем свидетельствует их эпистолярное наследие, жизнь в этих обителях устраивалась мирной и спасительной. Но непосредственного участия в становлении этих обителей старец Амвросий не принимал. И только в конце своего земного пути, «по особым путям Промысла Божия, ему самому пришлось принять на себя близкое его сердцу дело попечения о бесприютных в материальном и духовном смысле лицах женского пола, желавших проводить благочестивую жизнь и искавших его помощи и поддержки».

|

Создание в 12 верстах от Оптиной Пустыни, в деревне Шамордино, женской общины для таких женщин и явилось делом последних лет жизни любвеобильного старца Амвросия, которое протоиерей Сергий Четвериков назвал «последним подвигом любви старца о.Амвросия».

В это же время, в конце его земного пути, прозрением великого старца была написана икона Божией Матери «Спорительница хлебов», под покровом Которой была им оставлена любимая обитель. На вопрос духовника своего, о. Феодора, на кого он оставляет свою Шамординскую обитель, старец Амвросий без колебания ответил: «Обитель оставляю Царице Небесной». Обитель, оставленная старцем Амвросием под покровом Божией Матери, к началу XX века стала процветающим монастырем, где под духовным руководством оптинских старцев подвизалось более 800 сестер.

История создания иконы кратко описана практически во всех жизнеописаниях преподобного Амвросия. Тяжело больной старец, находясь подолгу в Шамординской обители и будучи обеспокоенным ее судьбой, горячо молился Богоматери о покровительстве и заступничестве; тогда-то и возник замысел иконы.

В архивных материалах Оптиной Пустыни, хранящихся в Российской Государственной Библиотеке, существует несколько документов, связанных с историей иконы «Спорительница хлебов».

Согласно одному из них, в начале лета 1889 года старец заказывает особый список с иконы «Всех святых» Болховского Богородично-Всесвятского женского монастыря. Список был готов к февралю 1890 года и доставлен старцу в скит Оптиной пустыни. Так, настоятельница этого монастыря игумения Илария в январе 1894 года сообщала в Оптину Пустынь: «...в начале июня 1889 г. казначея нашего монастыря монахиня Сергия была у старца отца Амвросия, при прощании с ним он ей приказал сказать мне, чтобы я приказала сделать список с Божией Матери, которая на иконе Всех святых, у нас местная, и подписать «Спорительница хлебов», прислать ему, такую же оставить себе в монастыре и поставить в амбаре для того, чтобы не было оскудения хлеба. Мною исполнено все, как он приказал.

В феврале 1890 г. я сама отвезла икону, подавая ему, вопросила, хорошо ли написана. Он ответил: «Хорошо, а я думал, что ты не исполнишь моего желания». И вспросил: «А у себя оставила такую же?». Я ответила: «Да». Но ни мне, ни казначеи нашей (я ее вспрашивала) не сказал, с каким намерением и куда назначил эту икону. В это время старец жил в Оптине в скиту».

Другое документальное свидетельство касается повода написания иконы и принадлежит о. Ерасту (Вытропскому), письмоводителю старца Амвросия, впоследствии составившему «Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита» (1902 год).

|

Он указывает следующий повод написания иконы: «Житель северной губернии, в первый раз в жизни увидев черноземные хлебные поля, поражен был видом беспредельного, как море, пространства, волнообразного, наполненного сжатыми снопами хлеба. В уме зрителя явился вопрос: чем же народное религиозное сознание выразило свою благодарность за тучное поле к Промыслу и в особенности к Покровительнице рода христианского Пресвятой Деве Богоматери. Есть икона Покрова, но ее происхождение византийское и идея ее – избавление от всякого зла. Между тем, каждая русская крестьянка-хозяйка постоянно молится о том, чтобы была скорость в хлебе. С этими мыслями в октябре 1889 г. прибыл он к старцу и по окончании рассказа только что хотел было добавить старцу о своих дорожных впечатлениях, старец предупредил его вопросом: «У меня многие просят икону Божией Матери на благословение. Как ты думаешь, какую бы написать, Покров что ли? Пересказав старцу свои впечатления, этот северянин напомнил, что в России, стране по преимуществу земледельческой, нет иконы, выражающей благословение Божией Матери на урожай хлебов. «Да, – такой нет, – сказал старец». Можно бы изобразить Божию Матерь в облаках, благословляющую снопы в полях. А название этой иконе можно бы придать «Спорительница хлебов». Кто был тот «житель северной губернии», который фактически, по словам о. Ераста, предложил идею иконы, остается неизвестным.

Позже, в феврале 1890 г., как следует из предыдущего документа, икона была доставлена из Болховского монастыря и находилась со старцем в скиту Оптиной Пустыни до 2 июля 1890 года. В этот день старец Амвросий последний раз выехал из скита в Шамордино и уже не возвращался в Оптину Пустынь до самой своей кончины 10(23) октября 1891 года. Предчувствуя конец своего земного пути, благодатный слабеющий старец все силы свои отдал созданной им обители, претерпевая большие труды и скорби. И до последних дней старца эта скорбь не ослабевала, увеличивая тяжесть несомого им креста. Но такова была его любовь к созданной им обители, последняя и сильнейшая, по словам Апостола: « … не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18).

Кто же мог быть тем иконописцем, который создал новый образ Царицы Небесной?

В статье Л.А. Щенниковой, посвященной иконе «Спорительница хлебов», назван художник, который мог бы выполнить замысел старца. Это иеромонах Даниил (Болотов), родной брат настоятельницы Шамординской обители м.Софии. Начиная именно с этой работы Л.А. Щенниковой, авторство иконы ошибочно приписывают о. Даниилу. Отец Даниил как автор образа упоминается во втором томе «Православной энциклопедии», а также во многих авторитетных каталогах.

Однако это предположение не подтверждается архивными данными. Более того, тот факт, что об авторстве о. Даниила не упоминает ни один из его современников, фактически опровергает мнение автора статьи. Версию Л.А. Щенниковой не поддерживает и известный исследователь жизни и творчества о. Даниила А.Л. Толмачев: «ни по технике, ни по стилю исполнения икона не может быть приписана кисти Болотова, тем более что никаких связей с Болховским монастырем у него не было. Если бы старец Амвросий хотел привлечь Дмитрия Михайловича <Болотова>, он поручил бы исполнение этого образа шамординской иконной мастерской, основанной о. Даниилом».

|

Икона «Спорительница хлебов» за непродолжительное время стала почитаться верующими. Этому способствовали чудотворения от образа, которые описывались еще в жизнеописании старца: «...первым чудом милости Божией и заступления Царицы Небесной, по молитвам благодатнаго старца пред этою святою иконою, можно считать то, что хотя последний год земной жизни его был вообще на Руси голодный, но в пределах Калужской епархии, и в частности около Шамординской общины, хлеб родился. Затем, хотя рожь в это время была дорога, однако старец, еще при жизни своей, успел столько ею запастись, что во весь этот год, и даже следующий за ним, в обители, не смотря на многочисленность её насельниц, недостатка в хлебе не было. «Спорительница хлебов» помогла.

В следующее затем лето, уже по кончине Старца Амвросия, послушником Оптиной пустыни, Иваном Феодоровичем Ч–м, из дворян, написанная им самим икона Божией Матери «Спорительницы хлебов» послана была в Пятницкую женскую общину Воронежской епархии. Там по случаю сильной засухи, грозившей неминуемым голодом, совершено было молебствие пред нею; после чего вскоре пошёл дождь, и обитель с окрестностями спасена была от голода. По той же причине много нашлось почитателей старца Амвросия, желавших иметь у себя эту икону».

И в последний год своей жизни старец раздавал и рассылал многим из своих духовных чад этот образ, с которого делались как живописные списки, так и литографии.

Интересное свидетельство о распространении иконы в эти годы находим и в письме известного одесского издателя Е.И. Фесенко от 14 февраля 1912 г.: «Слишком 20 лет тому назад, в бытность мою в вашей св. обители заведовавший в то время иконной и книжной лавкой обители иеродиакон о. Трефилий сделал мне заказ на печатании листков, книг и мелких образков, водил меня в скит к старцу Амвросию и с его благословения тогдашний игумен, имени его уже не помню, вручил мне икону Божией Матери Спорительницы хлебов, писанную на холсте, и просил отпечатать с него несколько тысяч экземпляров образков на бумаге, форматом 5x6 вершков. Икона эта была мною отпечатана своевременно с другими заказами, и деньги за заказ получены. Оставшиеся у нас образки разошлись, а камни, на которых был сделан рисунок иконы, уничтожены; но требования на этот образок не прекращаются, что и заставляет меня повторить печатание этого образка...».

Сразу после кончины старца Амвросия в православной периодической печати появились многочисленные публикации о нем; читатели присылали письма, воспоминания, изречения старца и стихи, ему посвященные. Все эти материалы вызывали живейший интерес у читателей. Именно в это время, через несколько месяцев после кончины старца Амвросия, в журнале «Душеполезное чтение» появилась статья и об иконе «Спорительница хлебов», которая стала единственной известной нам публикацией об образе в дореволюционной печати.

|

Как пишет о. Ераст (Вытропский), сведения об иконе, «напечатанные в журналах и газетах, обратили на себя внимание консистории, и она нашла, что иконе придано, по-видимому, значение явленной, или чудотворной, а потому она предписала: представить сию икону в кафедральный собор для хранения в ризнице, что и было исполнено в 1892 году. Об этой иконе распространялись сведения, будто она неизвестно как появилась в келлии о. Амвросия. Но в Оптиной Пустыни это было известно». Известно и нам, из архивных документов. Но икону, перед которой старец Амвросий возносил свои святые и благодатные молитвы, по указу Святейшего Синода все-таки унесли из Шамординской обители.

Святейшей Синод определением от 20 мая – 3 июня 1892 года за № 1217 отклонил также и просьбу московского купца С.В. Перлова о разрешении печатания хромолитографированного изображения иконы, «признав небезосновательным выраженное Московским духовно-цензурным комитетом опасения, что распространение такового изображения с необычным в Православной Церкви наименованием Божией Матери может возбудить в народе неправильные и нежелательные толки».

Несмотря на это определение, народ продолжал почитать икону, благословленную старцем Амвросием. Отвечая на многочисленные запросы верующих, в Оптиной Пустыни были собраны сведения по истории иконы, подготовлена статья и в 1894 году направлена в редакцию «Церковных ведомостей». Однако статья была отклонена редакцией в виду того же принятого решения Синода 1892 года.

В начале 1896 г. епископ Вятский и Слободский Серафим (Серафимов) вновь обратился в Святейший Синод с просьбой дать указания по поводу почитания иконы «Спорительница хлебов».

В определении Святейшего Синода от 29 февраля/22 марта 1896 г. за № 671 было подтверждено ранее принятое решение 1892 года; сделано указание цензору, разрешившему печатать изображения иконы в Одесской хромолитографии Фесенко, на неправильность его решения, а также сообщено об этих решениях министру внутренних дел И.Л.Горемыкину. На основании этого министр внутренних дел 22 июня 1896 г. издал распоряжение № 3990 «о недопущении на будущее время печатания в типографиях, хромолитографиях и т.п. заведениях изображений Божией Матери с наименованием «Спорительницы хлебов».

Запрещение Святейшего Синода почитать икону, прославленную старцем Амвросием, было связано с необычной иконографией и наименованием образа Божией Матери, а также с неоднозначным отношением духовных властей к личности старца Амвросия.

Однако, вопреки этому запрещению Св. Синода, изображения иконы «Спорительница хлебов» продолжали распространяться по России; с образа делались как живописные списки, так и литографии.

Любовь и доверие к старцу, безграничная вера в заступничество Богоматери сделали эту икону в России, стране преимущественно земледельческой, истинно народной.

Известный поэт Вячеслав Иванов посвятил иконе «Спорительница хлебов» одно из своих стихотворений из цикла «Песни смутного времени» 1917 года:

Есть в Оптиной Пустыни

Божия Матерь Спорительница.

По видению старца Амвросия

Написан образ Пречистой:

По краю земли дивное

Богатство нивное;

Владычица с неба

Глядит на простор колосистый;

Спорятся колосья

И множатся в поле снопы золотистого хлеба...

Тайные Церкви глубин святорусских Затворница,

Руси боримой со светлыми духи Поборница,

Щедрая Благотворительница,

Смут и кровей на родимой земли Умирительница,

Дай нам хлеба вскорости

Добрым людям спорости,

Матерь Божия Спорительница!

Припев Акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы ее «Спорительница хлебов», написанный старцем Амвросием: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое», выражает упование на всесильную молитву Богоматери к Господу, веру в Ее заступничество и надежду на Ее милосердие.

|

Великим утешением шамординским сестрам была оставленная старцем икона Божией Матери «Спорительница хлебов». В статье Е. Поселянина читаем: «15 октября, в тот же день, как батюшка установил праздновать иконе «Спорительница хлебов» его похоронили. Об этом совпадении догадались только потом. Невольно думается, что, покидая своих детей, эту икону отец Амвросий оставил, как знак своей любви и своей постоянной заботы об их насущных нуждах. <…> и, что, приносясь постоянно в жертву для всех без различия, для ближних и дальних, отец Амвросий оставил икону «Спорительница хлебов»<…> не для одного только маленького уголка в Руси, который был ему чрезвычайно дорог и на благо которого он положил свои последние заботы. Широко открытому для любви сердцу было бы тесно здесь. Широкое сердце простор любит».

Эта безграничная любовь великого старца и икона, оставленная им, есть благословение и нам, пришедшим на землю позже…

Оптина Пустынь, разрушенная и разоренная, была передана Русской Православной Церкви в 1987 году. Первую Божественную Литургию в обители отслужили 3 июня 1988 года. Монастырь стал восстанавливаться, возрождая духовные традиции старчества. На Поместном соборе Русской Православной Церкви 6–9 июня 1988 года был причислен к лику святых старец Амвросий, первым из собора оптинских старцев.

В ноябре 1993 года Святейшим Патриархом Алексием II было принято решение о внесении в календарь Русской Православной Церкви дня празднования иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» 15(28) октября. Но поскольку это произошло в конце 1993 года, день празднования иконы внесен в церковные календари, начиная с 1995 года.

И в наше время по всей России во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» освящаются новые храмы и приделы, пишутся новые иконы. Существует несколько вариантов службы иконе «Спорительница хлебов»; написана служба и на духовной родине великого старца Амвросия, в Оптиной пустыни. Теплятся лампады перед благословенным образом и от «избытка сердца глаголят людские уста», вознося святые молитвы.

Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!

optina.ru