Международная конференция «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества»

17-18 ноября 2018 года в Москве состоялась международная конференция «Преемство монашеских традиций в современных монастырях. Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества».

Организаторами монашеского форума являются Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви и Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы.

В президиуме конференции, проходящей в Центре оперного пения им. Галины Вишневской, присутствовали: митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; митрополит Астраханский и Камызякский Никон; епископ Туапсинский Дионисий, викарий Екатеринодарской епархии; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата; игумения Иулиания (Каледа), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы.

Председательствующий на конференции митрополит Саранский и Мордовский Зиновийпередал участникам форума благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и благословение председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста.

В приветственном слове Высокопреосвященнейший Зиновий сказал, что перед участниками конференции, собравшей единомышленников, стоит задача ответить на вопрос, как сохранить полноту и чистоту духовной жизни в этом меняющемся на наших глазах мире.

Затем митрополит Зиновий предложил заместителю председателя СОММ игумении Иулиании поделиться впечатлениями от предпринятой в ноябре 2018 года поездки в Египет в составе делегации монашествующих Русской Православной Церкви.

В своем выступлении «Дух всеобъемлющей любви во Христе в жизни современных египетских монастырей» настоятельница Зачатьевской обители рассказала, что тему монашеской конференции 2018 года выбрал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Церкви также благословил организаторов форума посетить монастыри и святые места, связанные с историей возникновения и расцвета христианского монашества в Египте.

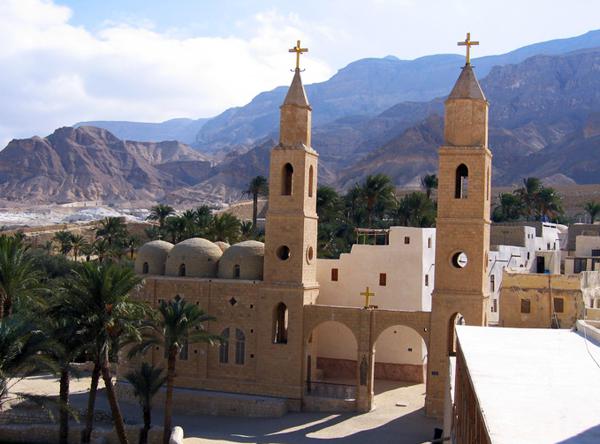

Оказавшись по приглашению Патриарха Коптского Тавадроса II на родине монашества, участники делегации, по словам матушки, словно перенеслись во времена отцов-пустынников, исполненных духом подвига и исповедничества. «В течение всей нашей поездки мы находились под охраной вооруженных солдат», – поделилась игумения Иулиания. Но сами копты без страха перемещаются по улицам, имея внутреннюю готовность пострадать за Христа.

За пять дней члены делегации посетили 3 женских и 6 мужских монастырей. Всего же на египетской земле действует 50 монастырей, 30 из которых насчитывает 100 и более насельников. Несмотря на многовековые гонения, в монастырях сохранилось преемство традиций, заложенных основателями монашества IV–V веков. В общении с братиями и сестрами обращали на себя внимание их простота, скромность, радостное состояние духа. Примечательно, что до сего дня в коптских монастырях сохранился обычай омовения ног. Игумен и старшие братия омывают ноги странникам, предпринявшим далекий пеший путь. «И нам предложили умыть ноги, и было видно, что братия готовы исполнить свои слова», – сказала матушка Иулиания.

В одном из монастырей на вопрос, какими бы игумен хотел видеть своих монахов, он ответил, что хотел бы, чтобы братия были как ангелы. Духовное воспитание иноков является предметом особой заботы в египетских монастырях. Также большое внимание уделяют игумены и игумении приему в обители новых членов монашеских общин. Желающие поступить в монастыри должны иметь светское образование, быть воцерковлены, знать основы христианской веры и обладать твердой решимостью стать монахами. Для того чтобы понять, способен ли молодой человек (в монастыри здесь принимают до 30-летнего возраста) к иноческой жизни, игумен или игумения могут пригласить на беседу родственников кандидата, без благословения которых монастыри не берут послушников.

Паломники не нарушают внутреннего уклада египетских обителей, так как здесь четко разграничены территории, доступные для посещения, и скрытые от мирян келейные территории насельников. Ограничены и часы посещений монастырей паломниками. «Побывав в египетских монастырях, мы немного приобщились к их опыту и поняли, что и сегодня мы можем жить, как жили и живут последователи Христа. Главное, иметь решимость и желание следовать за Спасителем», – сказала, завершая свое выступление игумения Иулиания.

По окончании дискуссии был принят итоговый документ, в котором собравшиеся констатировали, что традиции отцов-основоположников монашества, воплощаемые в современных египетских монастырях, явились в свое время источниками традиций русского монашества и могут во многом послужить для вдохновения и поучения современных иноков.

В завершение работы конференции игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви выразили благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за благословение на проведение конференции, посвященной наследию древних египетских отцов, а также председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту и сотрудникам СОММ за гостеприимство и хорошую организацию работы конференции.

Особое значение имело участие в форуме представителя Киевской духовной академии, в чьем докладе было отмечено преемство лучших традиций древних отцов колыбелью русского монашества − Киево-Печерской лаврой, благоговейное сохранение этих традиций сегодня, во время испытаний, выпавших Украинской Православной Церкви. Все участники единодушно просили передать братское приветствие и поклон Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу и выразили молитвенную поддержку братии.

В работе форума приняли участие 295 монашествующих из 102 епархий Русской Православной Церкви, в том числе Белорусского экзархата, Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Молдовы, Латвийской Православной Церкви, Русской Православной Церкви Заграницей, митрополичьего округа в республике Казахстан и Среднеазиатского митрополичьего округа.

Доклады конференции:

Дух всеобъемлющей любви – воплощение принципов древних отцов в современных монастырях Египта

Выступление игумении Иулиании (Каледы), заместителя председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельницы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы на Международной конференции «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. Москва, 17–18 ноября 2018 года)

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые отцы игумены, матушки игумении, дорогие братья и сестры!

Милостию Божией уже на протяжении нескольких лет мы собираемся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на международные конференции, которые объединены одной проблематикой: «Преемство монашеских традиций в современных монастырях». И каждый год мы предлагаем Его Святейшеству для утверждения какую-то конкретную тему. В конце же прошлого года, когда мы еще только думали, на какую тему провести очередную конференцию, Святейший Патриарх сам ее нам предложил: «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества». В преддверии этой конференции Его Святейшество благословил группу монашествующих во главе с владыкой Порфирием, епископом Лидским и Сморгонским посетить с 8 по 12 ноября древние египетские монастыри.

Милостию Божией уже на протяжении нескольких лет мы собираемся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на международные конференции, которые объединены одной проблематикой: «Преемство монашеских традиций в современных монастырях». И каждый год мы предлагаем Его Святейшеству для утверждения какую-то конкретную тему. В конце же прошлого года, когда мы еще только думали, на какую тему провести очередную конференцию, Святейший Патриарх сам ее нам предложил: «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества». В преддверии этой конференции Его Святейшество благословил группу монашествующих во главе с владыкой Порфирием, епископом Лидским и Сморгонским посетить с 8 по 12 ноября древние египетские монастыри.

Могу сказать – то, что мы там оказались, нельзя назвать иначе, как только величайшей милостью Божией. Мне невольно вспомнились при этом слова апостола Филиппа – когда он, призванный Господом, поделился радостью с Нафанаилом: «Мы обрели Мессию», а Нафанаил засомневался, – апостол Филипп сказал ему: Прииди и виждь (Ин. 1:46).

Когда мы оказались там, на родине монашества, у его истоков, то, действительно, было такое чувство, что Господь и нам говорит: приди и виждь – и сейчас жив этот дух, дух исповедничества, дух подвижничества, и сейчас, как и прежде, живы монастыри. Мы все знакомы с жизнью египетских подвижников, отцов Церкви, мы читали патерики, Лавсаик, но там мы всё это увидели воочию, ощутили этот подвижнический, исповеднических дух. Было такое чувство, что сейчас христиане там живут, как жили христиане первых веков.

Как только у них рождается ребенок, ему, как правило, на правой ручке делают татуировку креста. С тем, чтобы, если мать его убьют за Христа, ребенок знал, что он христианин. И если с него вдруг сорвут крест, у него остался крест на руке. А надо сказать, что там все, не только священники, игумены или игумении, – все ходят с крестом поверх одежд как исповедники. И они не боятся. Нас с момента приезда все время сопровождала вооруженная охрана, нам не разрешали просто так выйти на улицу, уклониться от маршрута. Местные же христиане, монахи, ходят без всякой охраны, не боятся, потому что они каждый день готовы умереть за Христа – для них это реальность. Несколько месяцев назад убили Преосвященного епископа Епифания, одного из крупнейших коптских богословов, настоятеля монастыря преподобного  Макария Великого, когда он шел на утреннее правило. Сравнительно недавно был такой случай: молодая семья с ребенком шли в храм, чтобы покрестить младенчика, и по дороге на них напали мусульмане, долго их мучили, требовали отречься от Христа, а потом убили. И вот бабушка этого младенца, мать отца семейства, сначала не знала, что с ними произошло: они просто ушли в храм и пропали. Она наложила на себя пост, усиленно молилась и на сороковой день узнала о том, что ее близкие убиты за Христа. Удивительна ее реакция: она прекратила пост, пошла и стала есть. Когда ее спросили, почему она это сделала именно теперь, узнав, что ее дети убиты, она спокойно сказала: «Я благодарю Бога за то, что мои дети пострадали за Христа. Я благодарю Бога, что они оказались верными Христу, и поэтому теперь я могу не поститься». И таких случаев множество. Все, вероятно, помнят казнь 21 копта боевиками ИГИЛ в 2015 году. Этих парней в течение сорока дней мучили, требуя, чтобы они отреклись от Христа и приняли ислам. А их матери все это время молились, тоже наложив на себя пост, чтобы их дети остались верными Христу. И когда их убили на берегу моря, матери, как первые христиане, возблагодарили Бога за то, что они пострадали за Христа.

Макария Великого, когда он шел на утреннее правило. Сравнительно недавно был такой случай: молодая семья с ребенком шли в храм, чтобы покрестить младенчика, и по дороге на них напали мусульмане, долго их мучили, требовали отречься от Христа, а потом убили. И вот бабушка этого младенца, мать отца семейства, сначала не знала, что с ними произошло: они просто ушли в храм и пропали. Она наложила на себя пост, усиленно молилась и на сороковой день узнала о том, что ее близкие убиты за Христа. Удивительна ее реакция: она прекратила пост, пошла и стала есть. Когда ее спросили, почему она это сделала именно теперь, узнав, что ее дети убиты, она спокойно сказала: «Я благодарю Бога за то, что мои дети пострадали за Христа. Я благодарю Бога, что они оказались верными Христу, и поэтому теперь я могу не поститься». И таких случаев множество. Все, вероятно, помнят казнь 21 копта боевиками ИГИЛ в 2015 году. Этих парней в течение сорока дней мучили, требуя, чтобы они отреклись от Христа и приняли ислам. А их матери все это время молились, тоже наложив на себя пост, чтобы их дети остались верными Христу. И когда их убили на берегу моря, матери, как первые христиане, возблагодарили Бога за то, что они пострадали за Христа.

И сейчас, при такой обстановке, они действительно не испытывают страха; радостные, воодушевленные, при этом очень смиренные, часто они напоминали нам детей, которые просто живут Богом, живут во Христе, и Христос для них является единственной целью, а приобретение Царствия Небесного – единственной заботой. Общаясь с монашествующими в монастырях, мы еще увидели удивительную христианскую любовь, которая буквально все наполняет, и при этом – постоянное обращение ко Христу, постоянное памятование о Боге.

За время нашей поездки мы посетили три женских и шесть мужских обителей. Всего в Египте насчитывается тридцать крупных монастырей – от ста до двухсот человек, и двадцать немногочисленных монастырей – по двадцать-тридцать человек. Женские монастыри в основном расположены в городах, потому что в пустыне все же очень опасно, а мужские находятся в пустыне.

Естественно, насельники выполняют, как и мы, разные послушания, но, как сказала одна из игумений, для них самое главное, чтобы брат или сестра нашли свой язык общения со Христом. Благодаря особому устройству и уставу египетских монастырей многочисленные паломники, приходящие в обители, не нарушают молитвенной жизни. В некоторых монастырях мы видели огромное количество паломников; как правило, это благочестивые копты, многие с маленькими детьми (очень трогательно было смотреть, как маленькие детки, совсем крошечные, протягивали нам ручки под благословение или касались нашей одежды и потом целовали свою ручку). Паломники посещают определенную доступную территорию, с ними занимается некоторая часть братии, с тем, чтобы остальные братия могли быть на внутренней территории и соблюдать свой обычный распорядок. Братия, принимающие паломников, все время чередуются, чтобы у всех была возможность спокойно помолиться и потрудиться.

В этих обителях очень чувствуется семейный дух. Все братия, начиная с игумена, выходят на общие послушания, такие как трапеза, уборка, прием паломников. То же происходит и в женских монастырях.

В этих обителях очень чувствуется семейный дух. Все братия, начиная с игумена, выходят на общие послушания, такие как трапеза, уборка, прием паломников. То же происходит и в женских монастырях.

Как уже было отмечено, в общении с братиями и сестрами мы обратили внимание на их евангельскую, детскую простоту. Был удивительный случай. Мы беседовали с игуменом монастыря, и он в числе прочего сказал, что игумен не может обижаться на братию. Потом посмотрел на своих братий и добавил: «Ну, а братия может немножко обижаться». И братия при этом воодушевились, засмеялись – будто бы это действительно так. Но на следующее утро все они, как провинившиеся дети, подошли к владыке Порфирию и говорят: «Простите нас! Наш игумен всюду сеет любовь, и мы на его любовь пытаемся тоже ответить любовью. Простите, если вчера вам показалось, что мы можем обижаться. У нас этого нет, мы в любви живем...»

Мы спрашивали игуменов и игумений, как они принимают новых насельников в монастырь, какие искушения бывают, и все говорили нам о том, что когда приходит новичок, то его окружают любовью. Молодой брат, молодая сестра испытывают любовь и со стороны старших, и со стороны всех, кто есть в монастыре. И эта любовь помогает им преодолеть встречающиеся искушения, трудности при разлуке с близкими – они чувствует себя в новой семье, чувствуют новых своих родных, и это очень помогает.

В монастыри там попасть нелегко. Если можно так сказать, есть определенный конкурс. В монастырь принимают в основном с высшим образованием, когда человек уже определится и сможет четко для себя понять, что он созрел для монашества. В течение некоторого времени он просто приезжает в обитель для знакомства, чтобы там потрудиться, и только после этого его принимают. Причем встречаются с его родителями, с братьями и сестрами и у них спрашивают об особенностях характера этого человека, и сможет ли он вообще жить в монастыре.

Мы задали вопрос: как быть, если кого-то родители не благословляют? Нам ответили, что в этом случае человека отпускают, чтобы он договорился со своими родственниками. На физическое и психическое здоровье тоже обращают большое внимание, потому что условия жизни тяжелые, и необходимо понять, сможет ли человек подвизаться, сможет ли он жить в этих условиях. Принимают в монастыри, в основном, в возрасте до тридцати лет: при таком большом количестве братии и сестер большинство из них молодые. Молодые, радостные, оптимистичные… действительно все время было чувство, что мы оказались где-то в III–IV веках, и любовь, которую они все нам дарили, дала нам очень значимый импульс для нашей дальнейшей монашеской жизни.

Мы задали вопрос: как быть, если кого-то родители не благословляют? Нам ответили, что в этом случае человека отпускают, чтобы он договорился со своими родственниками. На физическое и психическое здоровье тоже обращают большое внимание, потому что условия жизни тяжелые, и необходимо понять, сможет ли человек подвизаться, сможет ли он жить в этих условиях. Принимают в монастыри, в основном, в возрасте до тридцати лет: при таком большом количестве братии и сестер большинство из них молодые. Молодые, радостные, оптимистичные… действительно все время было чувство, что мы оказались где-то в III–IV веках, и любовь, которую они все нам дарили, дала нам очень значимый импульс для нашей дальнейшей монашеской жизни.

Еще несколько запомнившихся моментов. Мы спросили у одного архиерея, который является игуменом монастыря, а там почти все игумены в архиерейском достоинстве: «Как Вы себя ведете, что делаете, если два брата поссорились?» Он сказал: «Я их зову, разговариваю, пытаюсь понять, кто из них виноват». – «А если они оба считают себя правыми? – спросили мы. – И у каждого своя правда, каждый доказывает свое. Как Вы тогда поступаете?» И он на это смиренно ответил: «Тогда я прошу у них прощения и говорю: “Я виноват. Простите меня”. И в ответ на это братия опускаются на колени и сразу начинают мне рассказывать, что действительно произошло, не обвиняя друг друга».

Спросили мы у одного из игуменов, как подбодрить монаха, который унывает из-за того, что у него что-то не получается – когда вроде бы он и старается, но терпит неудачу и начинает из-за этого унывать, даже приходит в отчаяние. И игумен сказал: «А мы в таких случаях обычно подойдем к брату, обнимем его, скажем: “Брат, ты не печалься, враг всех нас борет, и особенно борет тех, кто стали на путь спасения, но с Божией помощью ты все препобедишь. А мы тебя поддержим. Мы все идем этим путем, ты, главное, не останавливайся”». Как он сказал, самое важное – всегда брата подбодрить, как-то расшевелить, чтобы у него «выросли крылышки» и он мог дальше двигаться.

Мы посетили три женских монастыря, которые находятся в самом Каире. Когда мы проезжали по Каиру, поражал контраст комфортабельной части города с крайней нищетой трущоб, каких нигде раньше не видели. И вдруг в бедном квартале, за воротами монастыря (это был монастырь, в котором когда-то подвизался преподобный Онуфрий Великий, – как вы все помните из его Жития, он младенцем кормил хлебушком Богомладенца Христа на иконе…) мы увидели удивительное благолепие, красоту, и, конечно, сразу были окружены любовью. Хоть мы приехали в два часа ночи, нас встретили около тридцати сестер – все радостные, бодрые, по их лицам не было заметно, что мы нарушили какой-то режим. Они, зная, что мы приедем, специально совершили свою службу пораньше. Мы думали, что нас сразу проведут по кельям, и мы сможем отдохнуть до утра, чтобы потом поехать в паломничество, но они пригласили нас в архондарик и угостили, причем все столы были заставлены яствами. Когда мы сказали, что они очень много всего приготовили, они с любовью и смирением ответили: «Мы не знали, что вы любите, поэтому решили приготовить все, что только можно, чтобы вы могли что-то выбрать…»

Этот монастырь посвящен великомученику Феодору Стратилату, сейчас там довольно большая территория, а еще сравнительно недавно земли было очень мало и вокруг жили мусульмане, хотя некогда на этом месте стоял древний христианский храм. Монастырь пытался приобрести дополнительную территорию, помещения, но ему чинили различные препятствия, какие-то подложные документы сделали, чтобы оставить сестер вообще без имущества. И вот в это время у мусульман случился пожар. И рабочие, которые трудились на территории монастыря, по благословению матушки бросились этот пожар тушить. Мусульмане были настолько потрясены этим поступком, что передали обители все права на землю, и монастырь таким образом расширился.

Этот монастырь посвящен великомученику Феодору Стратилату, сейчас там довольно большая территория, а еще сравнительно недавно земли было очень мало и вокруг жили мусульмане, хотя некогда на этом месте стоял древний христианский храм. Монастырь пытался приобрести дополнительную территорию, помещения, но ему чинили различные препятствия, какие-то подложные документы сделали, чтобы оставить сестер вообще без имущества. И вот в это время у мусульман случился пожар. И рабочие, которые трудились на территории монастыря, по благословению матушки бросились этот пожар тушить. Мусульмане были настолько потрясены этим поступком, что передали обители все права на землю, и монастырь таким образом расширился.

В связи с этим вспомнилась история из Жития преподобного Пахомия Великого: когда он служил в армии и проходил христианские селения, он был так поражен любовью христиан, что решил узнать, что это за люди. И узнав, что это христиане, он тоже решил стать христианином, затем ушел в пустыню, став впоследствии великим подвижником и основоположником общежительного устава.

Там до сих пор всё это присутствует, всё живо. Когда мы спросили у одного из игуменов, какой он хочет видеть свою братию, он спокойно сказал: «Как ангелов». Нам, здесь живущим, и вообще людям XXI века это, наверное, кажется странным, но это действительно так. И мы все благодарны Богу за то что Он сподобил нас посетить египетские монастыри, немного приобщиться к их опыту и понять что все это возможно, что Христос вчера, днесь и во веки Той же (Евр. 13:8), и мы, последователи Его, можем быть такими. Самое главное – иметь желание и иметь решимость идти за Христом.

Духовное руководство братией в современных монастырях – использование наследия древних египетских отцов

Доклад игумена Петра (Мажетова), наместника мужского монастыря Свято-Косьминская пустынь Екатеринбургской митрополии на Международной конференции «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. Москва, 17–18 ноября 2018 года)

Во многих кругах сейчас считается хорошим тоном ругать современное общество. Плохая армия, плохое образование, никуда не годная медицина, несносное правительство и т. д. Для всеядной и всеобъемлющей критики не является исключением, конечно, и современное монашество. Жалуемся на плохую нравственность насельников наших обителей, не устраивает заносчивость настоятелей, кого-то раздражает излишняя активность монахов, у кого-то, напротив, вызывает ненависть монашеская отрешенность от мира. Но если отбросить проявления хронической патологии недовольства всем и вся и задаться вопросом в деловом ключе: что действительно является основной причиной духовных недугов современного монашества?

Во многих кругах сейчас считается хорошим тоном ругать современное общество. Плохая армия, плохое образование, никуда не годная медицина, несносное правительство и т. д. Для всеядной и всеобъемлющей критики не является исключением, конечно, и современное монашество. Жалуемся на плохую нравственность насельников наших обителей, не устраивает заносчивость настоятелей, кого-то раздражает излишняя активность монахов, у кого-то, напротив, вызывает ненависть монашеская отрешенность от мира. Но если отбросить проявления хронической патологии недовольства всем и вся и задаться вопросом в деловом ключе: что действительно является основной причиной духовных недугов современного монашества?

Как во время эпидемий инфекционные заболевания проникают иногда из внешней среды в монастырь, так духовная атмосфера монашеских обителей подвергается воздействию окружающей культуры мирских ценностей. Если рассмотреть такое явление как соцсети, нетрудно заметить, что мир живет во власти сиюминутных удовольствий. Человек привыкает интересоваться и любоваться картинками своей внешней жизни в своей собственной интерпретации. И, увы, увлечение внешним блеском, этот фарс проникает и в монастырскую реальность. В итоге жизнь инока начинают наполнять так называемые центробежные процессы. Душа, участвуя в делах мира, увлекаясь ценностями мирской жизни, неизбежно начинает как будто бежать от самой себя во всё яркое, видимое, внешнее. Внешними становятся любовь, благочестие и молитва.

«Сними покрывало сердца твоего, – говорит Марк Подвижник, – чтобы стать зрячим, расстанься с видимым, чтобы зреть невидимое… Сидя в келии, не блуждай снаружи, но трезвись внутри себя».

Однако только найти возможность и время для личной молитвы крайне недостаточно. Необходима и соответствующая жизнь.

«Кто молится телесно, – продолжает преподобный Марк, – и не имеет еще духовного разума, тот подобен слепому, взывавшему: Сын Давидов, помилуй меня! Бывший некогда слепым, прозрев и видев Господа, поклонился Ему, исповедовал Его уже не сыном Давидовым, но Сыном Божиим».

Инок, желающий приступить к молитвенному уединению, должен быть безмерно влюблен в Бога и в ближнего.

«...Если молитву нашу не будут украшать смиренномудрие, – рассуждает уже Макарий Великий, – любовь, простота и благость, то это, скорее, бесполезная для нас личина молитвы… Когда же не находится в нас плодов любви и мира, напрасно и суетно все наше делание».

Отсюда школу уединения, то есть место, где можно обрести способность к молитвенному сосредоточению, можно назвать школой Евангельской Любви, чем и обязано быть всякое место, претендующее называться монастырем. Но чувство любви рождается от должного общения – общения в Любви. Преподобный Макарий Египетский, как бы созерцая современные ему монастыри, говорит: «…Бывает ангельская жизнь на земле, когда и настоятели, и подчиненные руководствуются такой мыслью, когда все братия, со всей радостию подчинившись друг другу, станут считать друг друга господами и будут “в почтительности один другого опережать”».

Отсюда школу уединения, то есть место, где можно обрести способность к молитвенному сосредоточению, можно назвать школой Евангельской Любви, чем и обязано быть всякое место, претендующее называться монастырем. Но чувство любви рождается от должного общения – общения в Любви. Преподобный Макарий Египетский, как бы созерцая современные ему монастыри, говорит: «…Бывает ангельская жизнь на земле, когда и настоятели, и подчиненные руководствуются такой мыслью, когда все братия, со всей радостию подчинившись друг другу, станут считать друг друга господами и будут “в почтительности один другого опережать”».

Куда, в какой мир попадает юноша, приходя в монастырь? В домашнюю, семейную обстановку или в интернат казенного типа? В первом случае и горести, и радости, и секреты, и переживания будут общие – как в семье, где каждый болеет за другого. Во втором же случае – каждый сам за себя; в таком месте неизбежно вырабатывается принцип «живи сам и дай жить другому». Соответственно, стремление к уединению у таких иноков вызвано лишь одним – желанием обрести независимость своей жизни в бытовом отношении и не больше. По этой причине в большинстве случаев отшельничество в наше время не в чести, что, конечно же, на наш взгляд, справедливо. Надо заметить, что семья – это не только душевное тепло и понимание, но прежде всего – ответственность. Самое страшное для современного инока – это жизнь никем не свидетельствуемая. Ни игумена, ни благочинного… Холостяцкая, разбитная жизнь! Посмешище перед ангелами и пред людьми. Человек, отказавшись от семейного креста, не возлагает на себя и крест монашеский. Но не причастны ли и мы, духовные руководители, к появлению такой монашеской субкультуры?

Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает одно наблюдение: какое начало положил юноша в своей монашеской жизни, так вся жизнь пройдет у него и в дальнейшем. С чего должна начинаться монашеская жизнь современных духовных «новобранцев»? Точнее, с чего должен начинать игумен свое общение с послушником. На чем должен ставиться акцент изначально – дисциплина, отсечение своей воли, молитвенное правило, неуклонное посещение богослужения? Эти понятия не могут быть целью, ибо они всего лишь средства к достижению ее. Священной целью любой духовной жизни (мирянина или монаха) является Евангельская Любовь. Которая начинается в общении игумена и послушника, начинается с устранения в общении какой-либо дистанции.

Мы не случайно употребляем такое «не аскетическое» слово как «дистанция», ведь оно рождено таким же «не святоотеческим» термином как «статус».

В священной истории Ветхого Завета есть яркий сюжет, раскрывающий духовный феномен Давида. Распалившийся святою ревностью по Бозе, будучи еще 15-летним юношей, Давид вызывается на бой с уродливо огромным Голиафом. И, как повествует Библия, Давид надел латы царя Саула, походил туда-сюда и… снял их. В победоносную схватку с тяжеловооруженным воином-гигантом святой псалмопевец вступает «налегке», лишь призывая Имя Божие.

Чему нас может научить эта, для многих почти легендарная, история?

Статус. Психологический, социальный, церковный, духовный и т. д. – всё это тяжелые латы, в которых мы пытаемся одолеть своего личного «голиафа», наше падшее естество. И как правило, всегда терпим поражение.

Всем известна основополагающая догматическая «аксиома» – Единый Бог в трех Лицах. И многим неприятно режет слух попытка догматизировать современное мышление, другая фраза – «Единый Бог в трех Личностях».

Личность и Лицо? В чем отличие?

Тема Личности может пониматься очень широко, поэтому, не претендуя на какие-либо категоричные заявления, смиренно предложим собственные рассуждения в заданном аскетическом ключе.

Итак, личность есть сопряжение в человеке внутренних образов (субличностей), позволяющих комфортно и полноценно существовать в современном обществе. Формирование личности (онтогенез) есть процесс (неизбежный процесс, надо заметить), в котором, начиная с самого раннего детства, вырабатывается совершенная, универсальная, ко всему приспособленная живая личина. Это всего лишь способ бытия, средство передвижения моей души по жизни.

В то время как лицо есть мое сокровенное Богоподобное Я, которым постигается Бог внутри меня самого (Царство Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21)). Это уже не средство, но есть сама цель духовной жизни. Оно не куда не движется, напротив, Сама Пресвятая Троица приходит к нему. Кто любит Меня и заповеди Моя исполнит, к тому придем и обитель у него сотворим (см. Ин. 14:21, 23). Здесь немного приоткрывается таинственный смысл слов Антония Великого: «Познавший себя познал Бога».

В то время как лицо есть мое сокровенное Богоподобное Я, которым постигается Бог внутри меня самого (Царство Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21)). Это уже не средство, но есть сама цель духовной жизни. Оно не куда не движется, напротив, Сама Пресвятая Троица приходит к нему. Кто любит Меня и заповеди Моя исполнит, к тому придем и обитель у него сотворим (см. Ин. 14:21, 23). Здесь немного приоткрывается таинственный смысл слов Антония Великого: «Познавший себя познал Бога».

По нашему мнению, если монах не увидит ясно различие понятий личность и лицо, то для него останутся неясными слова апостола Павла Мне мир распялся, и я миру (Гал. 6:14). Выйти из мира и этим распять мир хотя бы на время – легко. Что мы видим на примере многочисленных паломничеств по всему монашескому свету. Но выгнать мир из себя – распяться миру, то есть обрести монашеское сердце – есть дело, сопряженное со многими болезнями и трудами.

Так что же должно быть для монаха жизненным ориентиром? Разносторонне развитая, в современном формате, зрелая личность – или лицо (лицо души, в духе евангельского дитяти), духовно преображенное на основе тех нравственных законов, что актуальны всегда и вне времени?

На что уходят жизненные силы? На бесконечное приспосабливание к бесконечно мятущемуся миру? Или же перед нами предстает благодатное шествие за Христом, чей путь пролегает через собственное наше сердце.

Надо заметить, что мир часто и много рассуждает о молитве, однако молитва мира многословна, велегласна и чувственна, подлинное же монашеское молитвенное делание красиво раскрывается святителем Игнатием в толковании слов Спасителя: В темнице был, и посетили Меня (см. Мф. 25:36), то есть томился одиночеством в вашем сердце, и вы пришли ко Мне и утешили Меня.

Сформированная современным обществом личность привыкла к почестям, веселию, смеху, простору мыслей и чувств – отчего она часто страдает некоей духовной клаустрофобией: боится «замкнутого пространства» внутри себя. В то время как монах должен мужественно связывать свой ум молитвою (восемью словами Иисусовой молитвы) и этим погружаться в сердечную клеть, как во Гроб Господень, куда личность, обремененная многим мирским опытом, не способна протиснуться, как верблюд сквозь игольное ушко.

Всем известен поучительный поступок преподобного Пахомия Великого, повелевшего своим братиям искривить колонны нового монастырского храма, на который стали заглядываться насельники, оставляя молитвенное трезвение. Сможем ли мы сегодня пожертвовать красотою и благообразием нашей личности, многие годы формировавшейся для достойной жизни в мире сем? Сможем ли мы сбросить с себя всё то, что делает нас многоуважаемыми людьми в современном обществе – значимость житейского опыта, личные незаурядные качества, завидный уровень интеллекта, богословское образование, солидность возраста, серьезные сроки церковного служения и должностной статус? Всё это нужно нам было для жизни в миру, но подлинное монашество существует совсем в другом измерении, в царстве, где мы имеем право пребывать только в брачной одежде (см. Мф. 22:11), одежде простоты и смирения.

Когда старшая братия относится к младшей свысока, этим задается модель поведения для всей обители. Каждый будет стремиться к старейшинству, вследствие чего происходит самое страшное: высокомерное отношение к ближнему приводит к высокомерию в отношении Самого Бога.

«И если не находим в себе плодов любви, – заключает Макарий Великий, – мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности… то напрасны и суетны наши труды и подвиги, потому что всякое такое делание и подвиги должны были быть предприняты для сих плодов».

В заключение хотелось бы озвучить общеизвестную монашескую истину: в миру и в монастыре бывает одинаково тяжело, только в одном разница: в миру не знают, ради чего терпят скорби, а в монашестве не просто знают, но имеют возможность проживать ежедневное воздаяние. Как прекрасно об этом воздаянии воспевает Стефан Фиваидский: «Направь сердце свое ко Христу, чтобы и Он встретил тебя… усладись Им, и Он исполнит прошения сердца твоего… И познай, что через многие горести входим мы в Царствие Божие. И Царствие Божие не там и не здесь, оно внутри нас».

источник: "Монастырский вестник"

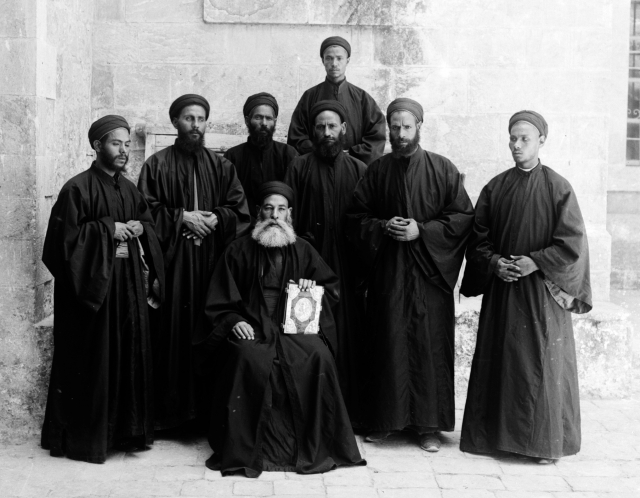

Фотографии протоиерея Игоря (Пчелинцева)

Игумен монастыря по творениям египетских отцов Церкви IV–VII веков

Доклад иеромонаха Ермогена (Бурыгина), сотрудника Управления делами Московской Патриархии, на Международной конференции «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. Москва, 17–18 ноября 2018 года)

Текст моего доклада состоит из пяти кратких разделов:

Текст моего доклада состоит из пяти кратких разделов:

- Первый, вводный, посвящен терминологии.

- Во втором рассматриваются святоотеческие советы настоятелям и игуменам обителей, а также примеры из жизни отцов, иллюстрирующие их отношение к игуменскому служению и служащие наставлением для тех, кому поручен этот нелегкий труд.

- В третьем описаны те качества и добродетели, которыми должен обладать глава монастырского общежития, а также его обязанности.

- В четвертом сказано об отношениях игумена к вверенной ему братии.

- В заключительном пятом разделе подводятся итоги приведенного материала.

Определение терминологии

Термин «игумен» (ἡγούμενος) употреблялся в классических греческих сочинениях для обозначения любого рода лидеров, начальствующих, правителей. Этимология термина восходит к глаголу «ηγέομαι, ηγούμαι», относительно которого словарь греческого библейского лексикона Джозефа Генри Тейера указывает на троякое употребление: 1. «вести за собой, быть проводником, быть первым (to lead)»; 2. «предшествовать (to go before)»; 3. «быть лидером, начальствовать над (to be a leader, to rule, command, to have authority over)» . Сам термин ἡγούμενος, согласно Г.Х. Лампе (Geoffrey William Hugo Lampe), употреблялся в нескольких основных значениях: «властелин, правитель (ruler)»; «епископ (bishop)»; «настоятель монастыря (monastic superior)».

В монашеской письменности термин долгое время не имел устоявшегося употребления. Это вызвано тем, что первоначальное зарождение монашеских общин происходило обыкновенно вокруг опытного духовного наставника, к которому собирались ученики, и он принимал над ними руководство. При этом глава общежития «имел права старца по отношению к каждому иноку». Поэтому первоначально термин ὁ ἡγούμενος употреблялся параллельно с другими терминами, такими, например, как «духовный отец (πνευματικός πατέρ)» или «авва (αββά)». Такое употребление продолжалось повсеместно до VI века. Довольно часто термин был взаимозаменяем с термином «архимандрит (αρχιμανδρίτης)».

Другим распространенным термином, которым обозначали игумена монастыря, являлся προεστώς – «настоятель» или «предстоятель». Латиноязычные авторы в большинстве случаев употребляют термин abbas (abbatis), а также в редких случаях – senior.

Рекомендации и предостережения кандидату в игуменство

Рекомендации и предостережения кандидату в игуменство

Послушания, связанные с необходимостью вести за собой других людей, воспринимались святыми отцами как тяжелый жизненный подвиг, понести который возможно лишь при максимальном самоотречении, напряжении собственных сил и надежде на помощь Божию.

Святые подвижники Египта акцентировали внимание на двух основных аспектах подготовки к подобного рода служению: на отсутствии горделивых и корыстных устремлений кандидата, а также на необходимости предварительного приобретения опыта монашеской жизни и пребывания в послушании.

Так, например, в Житии преподобного Пахомия находим такое свидетельство: когда святитель Афанасий по просьбе местного епископа хотел сделать его ответственным за все монастыри области, святой Пахомий спрятался среди монахов и святитель не смог его найти.

Ученик и преемник преподобного Пахомия – святой Орсисий, провидя в некоторых братиях властолюбивые мысли, говорил им:

«Некоторые из братий хотят получить титулы и власть, или стать главой дома или еще кем-нибудь. Ведь некогда, еще при нашем отце, никто, если только это не было послушанием, не хотел быть названным великим, боясь, как бы не оказаться малым в Царствии Небесном (ср. Мф. 5:19)».

В полной мере осознавая возлагаемую вместе с должностью ответственность, тот же преподобный пытался донести это осознание и до других, утверждая, что «не всем дано управлять душами, но только совершенным людям» и что «человек, имеющий плотское помышление и не воспламененный, как Иосиф, словом Божьим, погибнет, если станет начальником. Ибо многочисленны искушения таких людей».

О необходимости опыта монашеской жизни сохранились свидетельства только у тех отцов, которых условно можно отнести ко «второму поколению» египетского подвижничества, то есть тех, кто сформировался в определенных традициях монашеской жизни.

Преподобный Кассиан свидетельствует, что в египетских общинах опыт кандидата в игумены и факт его доброй жизни в качестве «рядового монаха» был одним из решающих факторов избрания на должность начальствующего. Он пишет:

«Потому там избирают в начальники только того (ideoque nullus congregationi fratrum praefuturus eligitur), кто научился сам делать то, что он будет приказывать подчиненным своим, и кто сам оказал старшим то послушание, которое будет требовать себе от младших».

Сравнивая положение дел в среде египетского монашества и кандидатов в игумены в западных странах своего времени, святой отец сетует, говоря, что там «настоятелями делаются незнающие установлений предков, и аввами – еще не вышедшие из учения».

Сравнивая положение дел в среде египетского монашества и кандидатов в игумены в западных странах своего времени, святой отец сетует, говоря, что там «настоятелями делаются незнающие установлений предков, и аввами – еще не вышедшие из учения».

Преподобный Исидор Пелусиот в одном из писем порицает епископа своей области за поддержку сложившегося обычая, при котором устроитель обители впоследствии становился ее игуменом. Он пишет, что вследствие такой практики поприща для монашеских подвигов открывались «погонщиками коз и беглым рабам, нимало не обучавшимся монашеской жизни". Прподобный также считал, что одним из основных условий успешного начальствования над другими является нахождение в течение определенного времени в числе подчиненных.

Особое внимание хотелось бы обратить на высказывание преподобного Кассиана, который руководство ко спасению другими людьми считал не столько делом личных навыков или качеств характера начальника, но, прежде всего, особым даром от Бога.

«Правильное управление и правильное подчинение, – пишет святой отец, – есть дело мудраго и высший дар Святаго Духа (Bene enim regere uel regi sapientis esse pronuntiant summumque donum et gratiam sancti Spiritus esse definiunt), потому что спасительныя правила может постановлять только опытный в добродетели… ».

Нравственные качества и обязанности игумена

Описывая качества и обязанности игумена, следует помнить, что как святость не делает всех людей одинаковыми, оставляя за каждым его уникальные черты, так и руководство обителью не требует искусственного подражания некоторому воображаемому идеальному образцу. Даже у рассматриваемых нами святых отцов характеры и нравы различались порой кардинально.

О преподобном Антонии сохранилось свидетельство, как о человеке, обладавшем исключительной безмятежностью души и невозмутимостью.

Преподобный Пахомий, выходец из военной среды, был тверд и неукоснительно следовал правилам собственного общежития. Известный исследователь египетского монашества Филипп Руссо говорит, что преподобный сам был «правилом» в полном смысле этого слова.

Первый преемник преподобного Пахомия – преподобный Петроний был человеком деятельным и обладал суровым нравом. Одна из версий Жития преподобного Пахомия характеризует его как «мужа могущественного». Даже будучи одержимым тяжелой предсмертной болезнью он был «строг и весьма бодр».

Преемник преподобного Петрония – преподобный Орсисий обладал совершенно противоположным складом характера. Он был «добрым весьма и смиренным», преподобный Пахомий, по свидетельству одной из версий его Жития, характеризовал святого Орсисия «безобидным, как овца». Немецкий ученый Генрих Батх считает, что «в отличие от Пахомия Орсисий не был человеком действия, как не был он и лидером».

Преемник преподобного Петрония – преподобный Орсисий обладал совершенно противоположным складом характера. Он был «добрым весьма и смиренным», преподобный Пахомий, по свидетельству одной из версий его Жития, характеризовал святого Орсисия «безобидным, как овца». Немецкий ученый Генрих Батх считает, что «в отличие от Пахомия Орсисий не был человеком действия, как не был он и лидером».

Преподобный Макарий Великий выделялся даже среди монашеского сообщества того времени крайним аскетизмом.

Преподобный Феодор Освященный был человеком очень талантливым и всесторонне развитым, но не мог избавиться от властолюбивых стремлений, которые привели его к тяжелым жизненным испытаниям незадолго до кончины преподобного Пахомия.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что первое важное качество игумена – сохранять свойственное себе устроение, избегать искусственных реконструкций и подражаний.

Для сохранения этого правильного осознания себя игумену, как и всякому монаху, необходимо иметь смиренномудрие и избегать гордыни. Важность этой добродетели красной нитью проходит через Жития и поучения отцов.

Так, например, преподобный Пахомий до самой смерти старался жить в общежитии, не выделяя себя ничем из среды простых монахов. Своей жизнью он показывал, что игумен сам должен следовать правилам, которые он установил. Во время своей предсмертной болезни святой отец просил дать ему более легкое одеяло, так как имеющееся он не в силах был выдерживать. Однако святой отказался от него, когда увидел, что оно отличается от тех одеял, которые имеют братия.

Для победы над горделивыми мыслями он часто говорил братьям:

«Как мертвый не говорит другим мертвым: “Я являюсь вашим главой”, так и я никогда не думал, что являюсь отцом братьев. Один только Бог есть их Отец».

Преподобный отец сам часто физически трудился вместе с братией, хотя, по свидетельству Жития, имел слабое тело. При этом замечания по работе принимал с великим смирением, считая себя как бы новоначальным монахом .

Преподобный Антоний Великий в течение всей жизни оказывал почтение и «преклонял главу» перед епископами и пресвитерами, и даже если кто-либо в диаконском сане приходил к нему за наставлениями, чтение общих молитв преподобный доверял ему.

Преподобный Макарий Великий говорил, что предавшийся гордыне игумен «как наделенный властью над подчиненными братиями» начинает превозноситься и тем «вместо величайшей пользы» может причинить «ущерб и великий вред» собственной душе. Для противодействия этой опасности святой отец рекомендует игуменам подвизаться «смиренномудрием против хитрых козней злобы» и служить братии, как «сердобольные отцы (ώς εύσπλαγχωοι πατέρες)».

Как во внешних хозяйственных делах, так и особенно в вопросах внутренней жизни братства игумену все свои решения следует принимать с рассудительностью.

Житие преподобного Пахомия свидетельствует, что он в некоторых случаях мог отступать от общих правил ради пользы братии. Так, например, родной брат преподобного Феодора, придя в монастырь, очень опечалился, оттого что последний не хочет относиться к нему как к родному брату. Святой Пахомий велел преподобному Феодору исполнить его желание, пока брат не осознает монашеского отношения к родственным связям.

Житие преподобного Пахомия свидетельствует, что он в некоторых случаях мог отступать от общих правил ради пользы братии. Так, например, родной брат преподобного Феодора, придя в монастырь, очень опечалился, оттого что последний не хочет относиться к нему как к родному брату. Святой Пахомий велел преподобному Феодору исполнить его желание, пока брат не осознает монашеского отношения к родственным связям.

Рассудительность была свойственна преподобному отцу и в вопросах аскезы. Его Житие описывает случай, когда смертельно ослабшему после длительной болезни иноку преподобный лично распорядился дать мясную пищу (о которой тот инок сам очень просил) и укорил братий, не выполнивших просьбы ради соблюдения правил.

Еще одной важной добродетелью игумена должно являться милосердие. О нем упоминает преподобный Орсисий, говоря:

«Будьте милосерды ко вверенному вам стаду и помните то изречение Апостола, в котором он говорит: “не обинухся сказати вам всю волю Божию” (Деян. 20: 27); и еще: “не престаях уча со слезами единого когождо вас» (Деян. 20: 30)» .

А о преподобном Пахомии автор его Жития говорит, как о человеке «милосердном и душелюбивом», а также имевшем большое сострадание к старым и юным насельникам. Филипп Руссо считает, что милосердие в глазах святого Пахомия было одной из основных черт его общежития. Исследователь противопоставляет конгрегацию (здесь: монашеское объединение. – Ред.) преподобного Пахомия сообществу епископов того времени, которые, по его мнению, скорее являлись «судьями, чем целителями».

Отдельно следует коснуться вопроса гневливости, так как у некоторых египетских отцов имеются насчет него частные мнения. Безусловно, чувство гнева как страстного состояния души должно быть чуждо игумену. Мужественное перенесение личных обид и оскорблений – важная часть его внутреннего монашеского делания. Преподобный Орсисий предупреждает, что если кто-либо из подопечных оскорбит игумена лично, необходимо не поддаться возмущению и не сказать в себе: «ни увещевать, ни исправлять его [обидевшего брата] не буду; спасется ли он или погибнет, какое мне дело». Такое расположение характеризуется преподобным как «неистовство» и должно быть чуждо игумену.

Вместе с тем преподобный Исидор считает, что в воспитательных целях начальствующему можно «имитировать» некоторые эмоции. Рассуждая об этом он пишет:

«На иное надлежит даже и гневаться, не гневаясь в действительности, иное надлежит презирать, не презирая внутренне, от иного отказываться, не отказываясь на самом деле».

Аналогичного взгляда придерживается и преподобный Кассиан.

«Настоятели братьев, – говорит он, – без упрека во лжи могут угрожать нуждающимся в исправлении чем-нибудь строже, нежели как намерены сделать, если это нужно будет».

Комментируя слова Священного Писания: гневаясь, не согрешайте (Пс. 4:5), преподобный Исидор утверждает, что повеление Божие запрещает гневаться напрасно, а иногда «и гневаться бывает полезно, когда делается сие или за славу Божию, или за обижаемых, или к исправлению ближнего». В подтверждение своих слов он приводит ряд ветхозаветных и новозаветных примеров .

Среди обязанностей игумена особенно выделяется поддержка братий на поприще монашеского делания и духовной брани. О преподобном Пахомии свидетельствуется:

Среди обязанностей игумена особенно выделяется поддержка братий на поприще монашеского делания и духовной брани. О преподобном Пахомии свидетельствуется:

«Больше всего этот Божий человек заботился о том, чтобы обходить монастыри, укрепляя одержимых дурными помыслами. Учил их он побеждать (эти помыслы) памятью о Боге и устанавливал им то, что душе полезно».

Кроме того святой отец каждый день по вечерам собирал братию своего монастыря, чтобы они слушали его поучение. Аналогичным образом вел себя и преподобный Феодор Освященный, который, по свидетельству Жития, неустанно пекся о душе каждого монаха, утешал и ухаживал за братией, как врач.

К другим обязанностям игумена сохранившиеся письменные источники относят: заботу о хозяйственных нуждах монастыря, о чинности и благопристойном поведении братии, о безупречности их знаний и чистоте православного вероучения. Игумен должен всех вверенных ему братий «увещевать и учить тому, что свято», «не злоупотреблять властью» и прежде всего – показывать пример святости в собственной жизни, чтобы кто-либо из братии, соблазнившись его нерадением, не подвергся падению.

Отношение игумена к братии

Теме отношения игумена к вверенному его попечению монашескому братству занимает бóльшую часть всего объема святоотеческих поучений, касающихся настоятеля монастыря. В наиболее сжатом виде эти отношения охарактеризованы в тексте правил преподобного Макария Александрийского: братия должны бояться настоятеля как господина и любить как отца. Именно этим непростым сочетанием строгости и любви исполнено содержание всех найденных поучений по теме.

В заботе о братии настоятелю следует придерживаться среднего пути: не попускать их чрезмерного телесного покоя без духовных трудов, но при этом и не утеснять их в телесных нуждах – пище и одежде – до такой степени, которую они не смогут понести. Необходимо «одинаково доставлять им и духовную, и плотскую пищу, и не подавать никакого повода к нерадению».

Одного из своих постоянных собеседников – архимандрита Павла преподобный Исидор упрекает за то, что, несмотря на множество собранных им братий и добрый настрой его общежития, монахи пребывают в праздности. Указывая на пример Самого Спасителя и апостола Павла, преподобный советует «обучить братию трудиться». В противном случае, имея пропитание и праздную жизнь, братия не смогут быть «чистыми от лукавых помыслов».

Важным аспектом управления обителью египетские отцы считали равное отношение игумена ко всем братиям, а также недопустимость создания каких-либо утеснений одному брату ради льгот другому. Так, например, преподобный Орсисий предупреждает игумена:

«Паче же всего, – говорит он, – остерегайся одного любить, а другого ненавидеть, но всем изъявляй уравнение: иначе может случиться, что кого любишь ты, того ненавидит Бог, и кого Бог любит, того ненавидишь ты».

А сохранившееся среди апофтегм увещание иноков свидетельствует, что особое отношение игумена к кому-либо из братии порождает в предпочтенном перед другими брате дерзость и властолюбивые стремления.

Вместе с тем есть случаи, которые условно можно считать исключением из этого общего правила. Учитывая тот факт, что братия приходят в монастырь из мира с различным рвением к монашеской жизни, из разных слоев общества и с разными способностями, пути достижения истинно монашеского настроя для каждого очень индивидуальны. При этом в большинстве монашеских общин есть некоторые братия, выделяющиеся среди других высотой своей жизни: те, кто, по словам преподобного Макария Великого, «уязвлены любовью и пылким стремлением к Богу» и с несвойственной другим братиям легкостью предаются делу молитвы, подвизаются и понуждают себя всегда к духовному труду.

Вместе с тем есть случаи, которые условно можно считать исключением из этого общего правила. Учитывая тот факт, что братия приходят в монастырь из мира с различным рвением к монашеской жизни, из разных слоев общества и с разными способностями, пути достижения истинно монашеского настроя для каждого очень индивидуальны. При этом в большинстве монашеских общин есть некоторые братия, выделяющиеся среди других высотой своей жизни: те, кто, по словам преподобного Макария Великого, «уязвлены любовью и пылким стремлением к Богу» и с несвойственной другим братиям легкостью предаются делу молитвы, подвизаются и понуждают себя всегда к духовному труду.

Как правило, из-за такого рвения одного из членов общины, у других, одаренных другим образом или проводящих в монастыре нерадивую жизнь, возникают различные неблаговидные чувства: зависть, сварливость, желание умерить непонятную для них горячность. Именно в такую ситуацию должен незамедлительно вникать игумен монастыря. Главная его задача – уберечь радеющих о подвиге братий от насмешек и зависти остальных. Впрочем, игумену необходимо обладать достаточной чуткостью к вопросам внутренней жизни, чтобы отличить действительно преуспевших во внутреннем делании братий от тех, кто, уклоняясь от уставного порядка жизни в монастыре, лишь прикрывается таким деланием.

Отдельная группа поучений посвящена вопросу исправления игуменом недостатков вверенных ему монахов.

Так, преподобный Антоний предостерегает игуменов от потворства братским порокам и предупреждает таковых, что осуждение подопечных взыщется с начальствующего в полной мере. «Обличай, – говорит он, – и исправляй детей своих духовных, потому что с тебя взыщется осуждение их».

Преподобный Макарий Великий также акцентирует внимание на необходимости воспитательных мер со стороны настоятеля.

«Посему внешне соблюдайте сан настоятеля, как то: распоряжайтесь, или приказывайте, или подавайте советы искуснейшим из братий, или иному запрещайте, или обличайте, где нужно, или увещевайте, где должно, по заповеди апостольской, чтобы, по неведению, под предлогом смирения и кротости, не пришли в замешательство дела монастырские, когда настоятели и подчиненные не сохранят чина последовательности».

Уникальный эпизод из жизни преподобного Пахомия доносит до нас одна из коптских версий его Жития. В нем описывается ситуация, когда некоторые братия, обладавшие телесной крепостью, видя смирение преподобного, стали насмехаться над ним и дерзить ему, проявляя откровенное непослушание. Преподобный терпел насмешки около пяти лет. Видя, что наглецы не исправляются, он всю ночь молился Богу и по Его внушению сделал им строгий выговор. Когда же святой отец убедился в тщетности выговора, то, по свидетельству коптского текста, «встал без посоха и оружия для сражения, и была в тот момент только дверная задвижка в его руке. И погнал он их всех, одного за другим, во имя Бога и выбросил их из монастыря. И бежали они так, как будто их преследовало войско или огонь».

В одной из книг Пахомиевского корпуса есть история о брате по имени Сильвиан. Через двадцать лет монашеской жизни он стал жить нерадиво и произносил дерзкие речи среди братьев. Преподобный Пахомий велел изгнать его из монастыря, но после раскаяния согрешившего и поручительства одного из братий переменил мысли и оставил его в монастыре.

Однако, анализируя все описываемые выше примеры, не следует забывать, что любые строгие меры совершались по отношению к братии либо ради общей пользы, либо для спасения души согрешающего. При этом, по свидетельству преподобного Макария, употребляя внешне данную ему власть и, возможно, проявляя определенную внешнюю строгость, внутренне игумен должен почитать себя «рабом, недостойным всякого из братии». Только таким образом он может сохранить внутри себя мирное устроение и одновременно поддерживать в монастыре должную дисциплину.

Однако, анализируя все описываемые выше примеры, не следует забывать, что любые строгие меры совершались по отношению к братии либо ради общей пользы, либо для спасения души согрешающего. При этом, по свидетельству преподобного Макария, употребляя внешне данную ему власть и, возможно, проявляя определенную внешнюю строгость, внутренне игумен должен почитать себя «рабом, недостойным всякого из братии». Только таким образом он может сохранить внутри себя мирное устроение и одновременно поддерживать в монастыре должную дисциплину.

Преподобный Антоний заповедует игумену делать обличения со страхом Божиим, не поддаваясь лицеприятию. Дважды он упоминает о том, что, прежде чем давать подопечным какие-либо рекомендации, нужно исполнить их самому. Поступать противоположным образом «есть величайшее из всех безобразий».

Преподобный Исидор пишет, что при общении с братией игумену следует индивидуально выбирать для каждого брата манеру подачи речи и, «соединив со смелостью почтительность и с выговорами ласковость, приступать к уврачеванию тех, которые сами себя не знают».

В заключение раздела следует обратить внимание на имеющееся в переписке преподобного Исидора Пелусиота предостережение от впадения игумена в две различные крайности при управлении монастырем.

«Знаю, – говорит святой отец, – а может быть, знаете и вы, некоторых таких настоятелей, которые, будучи невоздержны и расточительны, уцеломудривают подчиненных тем, что падшим определяют тяжкие наказания, и таких, которые, ведя себя строго и целомудренно, подначальных оставляют исполненными тех страстей, над которыми господствуют сами, потому что не налагают наказаний, но оказывают чрезмерную кротость. А посему, одни погрешают тем, что сами хуже своих законов, а другие – тем, что делают худшими подчиненных…».

Святой отец советует настоятелям первого типа держаться своих собственных повелений и не совершать противных им проступков, а принадлежащим ко второму типу – предотвращать прегрешения братий и не позволять им делать всё по собственной воле. Снисхождение, по мысли преподобного, нужно оказывать только тем, кому оно идет на пользу, а наказывать тех, которые в снисхождении настоятеля видят лишь его слабость.

Выводы

Анализируя приведенные житийные примеры и поучения египетских святых отцов IV–VII веков, можно назвать некоторые общие черты игумена, который мог понести бремя своего послушания без вреда себе и возглавляемой им общине монахов.

Анализируя приведенные житийные примеры и поучения египетских святых отцов IV–VII веков, можно назвать некоторые общие черты игумена, который мог понести бремя своего послушания без вреда себе и возглавляемой им общине монахов.

Ему рекомендовалось смотреть на дело руководства обителью как на тяжелое и ответственное послушание, а не на средство удовлетворения собственных амбиций.

Необходимо было иметь достаточный опыт монашеской жизни, делать самому то, чему он намеревался учить других, и молиться Богу о даровании ему сил к правильному управлению обителью.

Отличительными чертами игумена являлись смиренномудрие, рассудительность и милосердие. Для поддержания в обители должного благочиния игумену дозволялось употреблять строгость, и на словах взыскивать больше, нежели он намеревался взыскать на деле.

На игумена возлагалась обязанность по обеспечению братий всем необходимым для жизни в монастыре, по их наставлению в мысленной брани, по увещанию к ревностному прохождению ими монашеского жительства, по хранению в чистоте вероучительных истин и совершенствованию их богословских познаний.

Исполняя возложенные на них послушания, святые отцы-игумены рассматриваемого нами периода не теряли индивидуальности своего устроения и старались избегать неестественного подражания своим предшественникам.

В отношениях с братией игумен сочетал в себе качества мудрого, строгого руководителя и любящего отца, а также всячески старался избегать предпочтения одних братий другим. Исправление недостатков братий вменялось ему в обязанность, за неисполнение которой он даст ответ Богу. При этом, употребляя внешнюю строгость и принимая какие-либо меры, внутренне игумен осознавал себе «рабом всякого из братий».

Ему не следовало уклоняться с пути управления монастырем ни в сторону личного подвига в ущерб попечению о братиях, ни в сторону чрезмерной строгости над подопечными при собственной нерадивой жизни.

В заключение доклада хотел бы отметить, что при внимательном изучении обстоятельств монастырской жизни рассматриваемого периода и тех сложностей в управлении монастырем, которые возникали пред святыми отцами-настоятелями, а также при множестве разнящихся с нынешней действительностью второстепенных особенностей, основные принципы концептуально не изменились. Поэтому методы и рекомендации по отношению к игуменскому служению, сохранившиеся в сочинениях отцов, несомненно, остаются актуальными и способствуют внутреннему преуспеянию и игумена, и вверенных ему братий.

Изучение Священного Писания и святоотеческих творений в духовной жизни монаха – опыт современных египетских монастырей

Доклад иеромонаха Никандра (Пилишина), ученого секретаря Вологодской духовной семинарии на Международной конференции «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. Москва, 17–18 ноября 2018 года)

В начале своего доклада мне хотелось бы сделать небольшой экскурс в историю данного вопроса и проследить, откуда идет традиция полагания Священного Писания и изучения отцов в жизни современных египетских монахов. Известный ученый, коптолог Дуглас Бертон-Кристи в своем труде, посвященном изучению современного египетского монашества, пишет: «Учитывая наши знания о социальной напряженности в Латинской Африке, и в частности в Египте, наличии формирующейся культуры аскетизма и росте Церкви, в которой Писание занимало видное место, не следует недооценивать влияние Писания на ранние монашеские акты отречения от мира» [1]. Этот комментарий показывает тенденцию в современной исследовательской науке. Сам факт того, что он акцентирует внимание на необходимости сделать явное упоминание о Писании как основополагающем для монашества элементе, свидетельствует об отсутствии библейского научного обсуждения в изучении монашеской истории и традиции. И тем примечательна наша конференция, которая одним из вопросов затрагивает именно роль Писания в жизни монаха.

В начале своего доклада мне хотелось бы сделать небольшой экскурс в историю данного вопроса и проследить, откуда идет традиция полагания Священного Писания и изучения отцов в жизни современных египетских монахов. Известный ученый, коптолог Дуглас Бертон-Кристи в своем труде, посвященном изучению современного египетского монашества, пишет: «Учитывая наши знания о социальной напряженности в Латинской Африке, и в частности в Египте, наличии формирующейся культуры аскетизма и росте Церкви, в которой Писание занимало видное место, не следует недооценивать влияние Писания на ранние монашеские акты отречения от мира» [1]. Этот комментарий показывает тенденцию в современной исследовательской науке. Сам факт того, что он акцентирует внимание на необходимости сделать явное упоминание о Писании как основополагающем для монашества элементе, свидетельствует об отсутствии библейского научного обсуждения в изучении монашеской истории и традиции. И тем примечательна наша конференция, которая одним из вопросов затрагивает именно роль Писания в жизни монаха.

Бертон-Кристи справедливо реагирует на путь, по которому традиционно шла эта область исследований: постоянное стремление исследовать мотивы монашеского отречения от мира почти во всех областях, кроме творческого, аскетического применения Писания. Но эта тенденция рассматривать Священное Писание как побочный элемент является ошибочной, что можно заметить в истории монашества Египта. Как отмечает Бертон-Кристи, «все мотивы, которые отцы пустыни сами открыли нам в своих писаниях, пришли из Священного Писания» [2].

Если взять самый известный сборник ранних монашеских изречений, Apothegmata Patrum («Изречения отцов пустыни»), то при внимательном изучении его мы увидим, что за разнообразными примерами и учениями египетских подвижников скрывается центральный, простой призыв к действию, выраженный нигде лучше, чем в опыте святого Антония Великого.

Всем нам хорошо известна история с его призывом к монашеству: как во время чтения Евангелия в храме его сердце нераздельно было поглощено желанием оставить мир и всё, что в мире, и направиться в пустыню. Именно призыв Евангелия к личному совершенству через отречение, вдохновило авву Антония на замечательный уход из мира и восхождение к святости. И с тех пор этот призыв остается основополагающим свидетельством монашеской жизни. Именно этому призванию, рожденному самим Евангелием, монашествующие с V века и до наших дней приписывали свое принятие подвижнической жизни. Эти мужчины и женщины вступили в монашеские чины не в качестве «эксперимента» по созданию нового типа общества, культуры или общины, а в качестве жизненного и созидательного пути к совершенству, предложенному в евангельском воззвании.

Всем нам хорошо известна история с его призывом к монашеству: как во время чтения Евангелия в храме его сердце нераздельно было поглощено желанием оставить мир и всё, что в мире, и направиться в пустыню. Именно призыв Евангелия к личному совершенству через отречение, вдохновило авву Антония на замечательный уход из мира и восхождение к святости. И с тех пор этот призыв остается основополагающим свидетельством монашеской жизни. Именно этому призванию, рожденному самим Евангелием, монашествующие с V века и до наших дней приписывали свое принятие подвижнической жизни. Эти мужчины и женщины вступили в монашеские чины не в качестве «эксперимента» по созданию нового типа общества, культуры или общины, а в качестве жизненного и созидательного пути к совершенству, предложенному в евангельском воззвании.

Конечно, сама эта идея требует не просто знакомства со Священным Писанием Церкви, а предполагает его знание умом, чувствование сердцем и любовь душой. И сегодня, в современном мусульманском государстве Египет, когда каждый день христиане подвергаются насилию за свою веру, монахи продолжают традицию первых отцов и стремятся даже в самых отдаленных районах пустыни знать и жить по Евангелию. Во многих обителях знание наизусть Псалтири и Евангелия является условием вступления в братство. Такая традиция основана на словах отца египетского монашества преподобного Антония. Это можно видеть из следующей истории Египетского патерика. Однажды спросили авву Антония: «Что нужно сделать, чтобы угодить Богу»? Отец Антоний ответил: «Кем бы вы ни были, всегда имейте Бога перед глазами; что бы вы ни делали, делайте это согласно свидетельству Священного Писания».

Жизнь современных пустынных отцов сама свидетельствует о том, до какой степени Писание присутствует в пустыне. Они не только читают его за богослужением и в келье, но их ум поглощен и жизнь растворена им настолько глубоко, что когда они поучают своих учеников, то их слово настолько соответствует Писанию, что кажется почти парафразом.

Что же касается наследия святых отцов, то тут необходимо сделать акцент на личности Патриарха Кирилла VI и его деятельности по возрождению древних нитрийских и скитских монастырей. Именно он заложил современную традицию переводческой деятельности трудов святых отцов монашествующими. Одним из послушаний современных египетских монастырей является перевод, редактирование и издание на современный арабский язык ключевых святоотеческих текстов; особенно святого Афанасия Великого и святого Кирилла Александрийского, а также проповедей святого Макария Великого. Таким образом, монашеское возрождение XX века заложило основу для святоотеческого возрождения, а также формирования современной коптской православной богословской литературы, основанной на раннем монашеском богословии. Одним из наиболее выдающихся представителей данного направления развития монашества является отец Матта Аль-Мискин.

Отец Матта родился в 1919 году. Его детство и юность прошли в Александрии, где он стал успешным фармацевтом. Он полностью посвятил себя чтению ранних монашеских отцов и вскоре начал много писать о духовной жизни, цитируя отцов, особенно преподобного Исаака Ниневийского. В 1960-е годы Матта Аль-Мискин решил жить со своими учениками отшельниками в пустыни Вади Раян. Здесь они основали подвижническую жизнь по традиции первого монашеского движения и продолжали изучать писания отцов. В 1969 году его и учеников попросили переселиться в почти разрушенный монастырь святого Макария Великого в Нитрийской пустыне. Под его руководством монастырь был расширен и полностью обновлен и вскоре привлек многочисленных молодых монахов. Скончался отец Матта в 2006 году.

Сегодня в Коптской Церкви очень много последователей отца Матты и заложенного им образа жизни монашествующих. Как правило, это молодые люди с университетским образованием, хорошо знакомые с современными научными и техническими достижениями. Они постоянно изучают и классические аскетические памятники, и современную богословскую литературу, в частности, духовное наследие христиан других конфессий. Особый интерес проявляют к православию – как к его древним традициям, так и к русской религиозной философии XX века.

По образцу обители святого Макария восстанавливались и другие древние монастыри Коптской Церкви. В них время инока распределяется примерно одинаково: большинство насельников до 4 часов утра исполняют свое келейное молитвенное правило, в 4 часа утра совершается общая молитва в храме – читаются часы и Псалтирь. Эти молитвы длятся около двух с половиной часов, а за ними следует Литургия. После этого, до 2 часов пополудни – работа. Вечерня служится зимой в 4 часа, летом в 5 [3].

Чтение псалмов в храме «распределяется так: монах или монахиня обходит всех по одному, говоря каждому первый стих псалма, который он должен прочесть. Такая система позволяет читать все псалмы одновременно. Весьма примечательно, что каждый монашествующий инок должен продолжить чтение псалма услышав лишь его первый стих. Данная практика говорит нам о том, что и сегодня иноки знают Псалтирь наизусть.

Чтение псалмов в храме «распределяется так: монах или монахиня обходит всех по одному, говоря каждому первый стих псалма, который он должен прочесть. Такая система позволяет читать все псалмы одновременно. Весьма примечательно, что каждый монашествующий инок должен продолжить чтение псалма услышав лишь его первый стих. Данная практика говорит нам о том, что и сегодня иноки знают Псалтирь наизусть.

У каждого инока есть личное молитвенное и “жизненное” правило, данное духовным отцом и касающееся работы, количества пищи, чтения определенных святоотеческих книг; есть также личное келейное правило, касающееся индивидуальных молитв, особенно ночных (перед сном, в полночь и рано утром), количества индивидуально читаемых псалмов и земных поклонов» [4].

Правила святого Пахомия, построенные на принципах строго общинной жизни с общей молитвой, работой и трапезой, исполняются в наши дни лишь отчасти: например, общих трапез немного, разве что по воскресеньям и то не во всех монастырях. Общая трапеза сопровождается духовным чтением, главным образом, книги «Изречения отцов пустыни», о которой говорилось в начале.

Все это означает, что сегодня в Коптской Православной Церкви существует традиция общежительной монашеской жизни с элементами отшельничества: монахи пребывают в одном корпусе, но могут принимать пищу раздельно, да часто и молятся порознь у себя в кельях. Это сочетание киновийной и отшельнической жизни позволяет приспособиться к монастырю людям разного темперамента, разных физических и духовных способностей [5].

Конечно, мое сообщение не претендует на всеобъемлющий доклад по заявленной теме. Мне лишь хотелось обозначить основные моменты, обнажить данную проблему и побудить исследовательское сообщество к более детальному изучению современного опыта возрождения древнего египетского монашества. На примере братской Коптской Церкви мы видим, что традиция египетских отцов-отшельников V века не осталась лишь на страницах патериков и Добротолюбия, а живет и развивается в современных обителях Египта.

Конечно, мое сообщение не претендует на всеобъемлющий доклад по заявленной теме. Мне лишь хотелось обозначить основные моменты, обнажить данную проблему и побудить исследовательское сообщество к более детальному изучению современного опыта возрождения древнего египетского монашества. На примере братской Коптской Церкви мы видим, что традиция египетских отцов-отшельников V века не осталась лишь на страницах патериков и Добротолюбия, а живет и развивается в современных обителях Египта.

Мы видим, что Священное Писание и святоотеческое наследие может и должно становиться сердцевиной жизни инока на его пути ко спасению. И удивительным является тот факт, что нашим современникам – инокам египетских обителей удается совмещать деятельное изучение Писания и отцов с активной социальной работой по приему паломников и нуждающихся. Это поражает и помогает совершено иначе взглянуть на наш сегодняшний образ жизни. Мы сегодня пытаемся осмыслить и реализовать в своей жизни путь умного делания и служение людям в то время, когда вчера наши братья копты уже прошли это, живут и спасаются. В связи с этим хочется выразить слова благодарности Святейшему Патриарху Кириллу, а также владыке Феогносту и матушке Иулиании за организацию этой нужной и актуальной конференции, а также за инициативу и благословение в деле изучения опыта жизни монастырей современной Коптской Церкви.

В заключение мне хотелось бы привести слова преподобного Орсисия, ученика аввы Пахомия: «Приложим тщание к чтению и поучению в Писаниях и да пребываем всегда в размышлении о них, помня сказанное: От плодов уст душа мужа наполнится благих; воздаяние же устен его воздастся ему (Притч. 12:14). Сие ведет нас к жизни вечной». Аминь.

[1] Burton-Christie, D. The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism. Oxford University Press, 1993. Р. 47.

[2] Burton-Christie D. The Word in the Desert: Scripture and the Quest… P. 306.

[3] Шайо К. Жизнь и духовность Восточных Православных Церквей сирийской, армянской, коптской и эфиопской традиций. С. 366.

[4] Шайо К. Жизнь и духовность Восточных Православных Церквей… С. 366.

[5] Otto F.A. Meinardus. Monks and monasteries of the egyptian deserts. P. 135.

Молитвенное делание в египетских обителях

Выступление игумении Викторины (Перминовой), настоятельницы Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря Москвы на Международной конференции «Духовное наследие египетских отцов и его актуальность для современного монашества» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. Москва, 17–18 ноября 2018 года)

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, досточтимые отцы игумены, матушки игумении, дорогие братия и сестры! Меня попросили рассказать о том, что мы услышали в египетских обителях о молитвенном делании.

По благословению Святейшего Патриарха, мы оказались в совершенно удивительных местах, и то, что произошло с нами во время поездки в Египет, воспринимается как чудо Божие. Там, где подвизались великие преподобные отцы, многое переживается и чувствуется совсем по-другому. И самое главное – там присутствуют дух и молитва святых. Сами имена преподобных Антония Великого, Павла Фивейского, Макария, Арсения, Пахомия, Паисия Великих, Моисея Мурина, соприкосновение с местами и обстановкой их подвига наполняют душу благоговейным трепетом и побуждают обращаться к Богу.

Условия пустыни, ее атмосфера – это атмосфера не только внешнего подвижничества, но и созидания внутренней, сокровенной пустыни сердца. Эта сокровенная пустыня наполнена Богом, это место подвига и непрестанной молитвы.

Условия пустыни, ее атмосфера – это атмосфера не только внешнего подвижничества, но и созидания внутренней, сокровенной пустыни сердца. Эта сокровенная пустыня наполнена Богом, это место подвига и непрестанной молитвы.

Прожить в условиях пустыни без особой помощи свыше невозможно. Молитва там особенно горяча и неотступна, но не только поэтому. «Пустынным непрестанное Божественное желание бывает». Подвизающиеся в пустыне стараются все время возгревать в себе это Божественное желание, поддерживать дух отречения от мира, дух молитвы и подвига, любви, смирения и послушания, чтобы подражать древним отцам.

Сложная окружающая обстановка, постоянная и реальная опасность быть убитым, замученным за Христа создают особенный жертвенный дух, который в коптских семьях впитывают с молоком матери. И поэтому приготовление к мученичеству здесь – это образ жизни, а монашествующие ежедневно причащаются. Вместе с такой ревностью по вере, христианам этих мест присущи смирение, детская простота и удивительная для нас радость о Господе. Все это способствует молитве, углубляет ее. На этом основании, а также на опыте, передаваемом от подвижников первых веков и до наших дней, созидается молитва египетских монашествующих. И, поскольку они обращаются к опыту древних отцов – наших общих православных святых и живут этим опытом, думаю, мы можем почерпнуть у них то, что полезно для души.