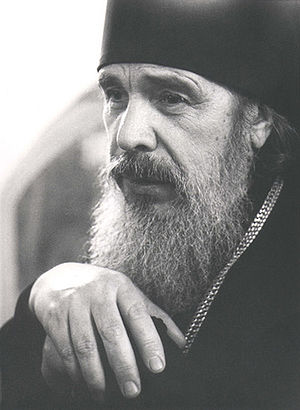

Он был для всех отцом и матерью: об архимандрите Авеле (Македонове)

Доклад епископа Касимовского и Сасовского Дионисия на конференции «Преемство монашеской традиции в современных монастырях» (Свято-Троицкая Сергиева лавра. 23–24 сентября 2017 года).

Доклад епископа Касимовского и Сасовского Дионисия на конференции «Преемство монашеской традиции в современных монастырях» (Свято-Троицкая Сергиева лавра. 23–24 сентября 2017 года).

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, матери, братия и сестры!

Я должен в отведенное мне краткое время рассказать об отце архимандрите Авеле (Македонове) – старце и возобновителе Иоанно-Богословской обители Рязанской епархии, русском святогорце ХХ−XXI столетия, одном из тех, кто получил монашеский опыт на Святой Горе Афон и вернулся в Россию, для того чтобы этот опыт передать последующим поколениям иноков.

Только начав готовиться к выступлению, я вдруг понял слова одного почившего игумена, духовного чада отца Авеля, который в ответ на просьбу рассказать об отце Авеле для готовящейся книги начал свой рассказ с большим желанием и воодушевлением, а потом смущенно остановился и сказал: «Нет, я не смогу, ведь мне нужно тогда вам всю свою жизнь рассказать, всего себя открыть». Мне очень непросто, хотя те десять лет, когда я знал батюшку лично, очень ясно отпечатались в моей памяти, и с каждым годом их ценность становится все глубже осознаваемой. Непросто мне говорить в присутствии братии моей родной обители, потому что для них память об отце Авеле также является глубоко личным переживанием.

Отец Авель среди русских святогорцев близкого к нам поколения, известен, может быть, не столь хорошо, как, например, отец Илий, духовник Святейшего Патриарха, или отец Ипполит (Халин), хотя батюшка в течение семи лет был игуменом Русского Пантелеимонова монастыря в очень тяжелое для русской обители на Святой Горе время. Дело в том, что мы обычно, к сожалению, за редким исключением, ждем от старцев не духовного наставления, а решения наших житейских проблем. Батюшка часто об этом говорил: «Вы священника как какого-то фокусника представляете. Жизнь прожили, а теперь принесли ее ко мне и просите: "Батюшка, сделайте так, чтобы она была хорошей…"».

Отец Авель в высшей степени обладал благодатным даром рассуждения. Этот дар – последний в лествице добродетелей, по преподобному Иоанну Лествичнику, известен очень мало, по крайней мере, тем, кто непосредственно сталкивается с трудностями монашеской жизни, особенно среди мирян.

…Не так давно в Интернете была дискуссия, связанная с тем, как относиться к паломникам в монастырях, как «защищать» братию от паломников. В Иоанно-Богословской обители никогда такого не было. Отец Авель нам с самого начала говорил: «Вы живете в обители апостола любви, поэтому всех должны принимать, как принимал святой Иоанн Богослов. Даже если они придут смотреть на вас, как на зверей в зоопарке». Так поступал он сам, так поступали и мы, − уставая от этого, иногда переступая через себя, лишая себя сна и отдыха, но при этом нам открывались – и в сердцах наших мы обнаруживали – такие удивительные вещи!..

Кстати, это афонская традиция. Афонский дух на самом деле − не в особом совершении всенощного бдения или повечерия, а в том особом настроении, которое я бы назвал доброжелательной бодростью, направленной и по отношению к Богу, и по отношению к себе и к окружающим. До сих пор, когда я бываю в хороших общежительных обителях на Святой Горе, на Валааме, в некоторых других, − я это чувствую и ощущаю себя словно в родном Иоанно-Богословском монастыре.

К моменту приезда на Святую Гору Афон, отец Авель был уже опытным пастырем и духовником, несмотря на свою относительную молодость. Ему был сорок один год, но при этом он уже двадцать пять лет служил у престола Божия. Он был, без сомнения, монах, но без опыта жизни в монастыре. Можно рассматривать эту «неопытность» как действие Промысла и над самим отцом Авелем, и над Рязанской землей. Ему суждено было укоренить в ней монашеский опыт Святой Горы, а земле Рязанской − воспринять эти семена и дать им жизнь в дивном саду − Иоанно-Богословской обители, которую устроил отец Авель. Отец Авель не был связан с какой-то конкретной моделью, традицией монашеской жизни (они, кстати, не только добрыми бывают), поэтому традиции Святой Горы воспринимались им без каких-либо препятствий. Более того, новоприбывшим − тогда из Советского Союза на Святую Гору стали периодически по несколько русских монахов приезжать − он всегда говорил: «Мы на Святую Гору пришли для того, чтобы ее обычай воспринять, понять этот обычай», − потому что, что греха таить, были там и нестроения из-за того, что многое казалось непривычным.

От природы наблюдательный, с великолепной памятью, вдумчивый, отец Авель все доброе замечал, впитывал, хотя, судя по всему, надеялся использовать это опыт только для своего спасения, не мысля, что будет передавать его другим. На Святой Горе он провел восемь лет, и свое расставание с Афоном пережил как личное горе. В его рассказах постоянно слышался Афон: истории святых, примеры из жизни его старцев-наставников, сомолитвенников-святогорцев.

На Афоне отец Авель был послушником двух старцев − отца Илиана (Сорокина; игумена монастыря в 1958−1971 гг.) и отца Гавриила (Легача; игумена в 1971−1975 гг.), своих предшественников. Он переживал и клевету, и недоверие, испытывал и радость, когда видел, как меняется отношение святогорцев к русским, особенно вновь прибывшим.

Тема нашей секции обозначена как сугубо практическая [1], поэтому скажу несколько слов о том отличительном, что было в батюшке как в игумене и в духовнике.

Очень сложно отделить те события, образы действия, примеры, где был сам отец Авель, и где − благодатные ему дары от Бога. Скажу о себе: шел как-то по монастырю под гнетом тяжких мыслей − всё казалось плохо, думал уже о том, чтобы оставить обитель. Навстречу отец Авель. Я взял благословение, батюшка внимательно посмотрел, благословение преподал, потом своей клюшечкой − у него была такая, с перекладинкой наверху − мне три раза по лбу легонько постучал: «Не думай так». И дальше пошел. Просто прочитал всё, что у меня в мыслях и в сердце было. Причем, это не мое эмоциональное восприятие духовнических даров отца Авеля − для всех нас тогда это было не удивительно. Мы вообще думали, что везде так: везде есть такой старец.

У нас в братии было, например, немыслимо обмануть отца наместника. Не потому, что мы стеснялись говорить неправду, − бывало, врали и друг другу, и начальству, к своему стыду. Но батюшке никогда. Потому что знали, что это бессмысленно. Он и так все знал. Какой смысл врать человеку, который читает в твоем сердце? Поэтому, когда совершали какой-то проступок, старались не попасться на глаза, хотя это никогда и не удавалось. Идет батюшка в храм, ты идешь по той же дорожке; знаешь за собой грех какой-то, − заворачиваешь, обходишь собор, чтобы не встречаться, …а батюшка тебе навстречу идет. Приходится рассказывать всё как есть. Хотя он даже и не спрашивает.

Отец Авель бывал на службе каждый день, пока здоровье ему позволяло. К концу жизни он уже не мог выдержать весь суточный круг, приходил где-то в конце утрени, еще до того как пели «Честнейшую…», и оставался до конца Литургии. В воскресные и праздничные дни он иной раз приходил в храм самым первым. Причем я был благочинным, по обязанности своей приходил сразу после того послушника, который собор открывает. И хотя почти никогда не опаздывал, батюшка меня очень часто опережал.

В конце жизни его мучили тяжкие болезни, немощи. Но − и это тоже было его характерной особенностью − он никогда ни на что не жаловался. Никогда не рассказывал о состоянии своего здоровья, как это зачастую любят делать престарелые люди.

…Приходишь перед началом службы в храм, проходишь в алтарь, еще темно, он сидит за иконой Иоанна Богослова, на правом клиросе собора, на стульчике, где обычно всегда молился… Берешь благословение, видишь, что батюшке очень тяжело, он даже сидит еле-еле. Желая как-то посочувствовать, спрашиваешь: «Батюшка, как вы себя чувствуете?» Он посмотрит затуманенным взором: «Лучше всех».

Всем его постриженникам, всем кто жил рядом с ним, до сих пор немыслимо отказаться от службы из-за усталости, какого-то состояния духовного… Только если ты лежишь без сил, или голос потерял от простуды, или опасаешься братию заразить. Немыслимо отказаться служить.

Для батюшки служба, конечно, была сердцем, центром, стержнем всего, и она, собственно говоря, его всегда держала. А вокруг службы, естественно, и духовничество вращалось. Где с ним побеседовать? Не было каких-то специальных способов − как попасть к старцу, как его спросить. Все знали: он всегда там, за киотом с иконой апостола Иоанна, − подошли, спросили. Когда он выходил после Литургии, и было много паломников, его, конечно же, сразу обступали. Иногда он шел до своей кельи и час, и два, просто забывая о времени, потому что когда он беседовал с человеком, такое впечатление было, что он полностью в этом человеке растворялся. Ты чувствовал, что для отца Авеля ничего другого и никого другого нет. Только ты и твои проблемы. И он мог с тобой разговаривать и час, и больше, хотя для него это было очень тяжело. Многие этого не понимали, но он полностью посвящал себя нужде вот этого конкретного человека.

Его келейники хорошо знали, как это обычно выглядело: воскресный день, служба закончена, батюшка пообедал; он очень устал и уже лег, ему тяжело. И вдруг приезжают какие-то люди, говорят, что духовные чада отца Авеля: «Срочно, доложите, он нас обязательно примет!..» Ну, откуда вы знаете, что примет, он же еле дышит… Наберешься храбрости, пойдешь в келью: «Батюшка, там приехали такие-то…» Он говорит: «Скажи: простите, не могу принять. Люблю, молюсь…» А я грешный стою и не ухожу, потому что знаю, что будет потом. Батюшка немножко помолчит, губами так пожует: «Ладно, пускай заходят». Пойдешь за этими людьми, входишь с ними, а батюшка уже в подряснике светлом, весь лучится радостью: «Милые мои, как хорошо, что вы приехали!» И только мне одному, или любому другому, кто его хорошо знал, видно: если он при этом стоит, заведя руки за спину, и опирается на косяк двери, это значит, что стоять ему не просто тяжело − ему больно стоять. Заведет их в приемную, и давай они ему свои проблемы излагать − и час, и два… уже вечерня приближается. Думаешь: «Господи, как же он до кельи потом дойдет?» А он прощается с гостями радостно, говорит: «Дионисий, неси палку, пойдем в храм…» И вроде уже и немощи никакой нет. Вот так он относился ко всем. И к нам, братиям, и к паломникам, случайно приехавшим, и к духовным чадам, которые его навещали.

Какой он был игумен. Батюшка от природы был очень живым и эмоциональным. Это притом, что жизнь у него с ранней юности была тяжелой: с шестнадцати лет сирота с детьми на руках, потом – в восемнадцать, двадцать лет − исповедник. Клеветнические письма, перемещение с прихода на приход, изгнание из епархии… При таких условиях эта живость и эмоциональность могли превратиться в некий холерический темперамент, который часто жалит, но совсем не утешает. Но у батюшки, видно, так не произошло, потому что он с детства имел очень мягкое и любящее сердце. Он очень жалел людей. Часто рассказывал, как, когда служил в Городище, ходил по окрестным селам. «Приду, − говорит, − в дом, а там взрослых нет, только дети стоят, ждут священника. Я спрошу: где ваши родители? − Родители ушли и ничего не оставили… А я знаю, что спрятались они, потому что им хочется что-то батюшке дать, а у них ничего нет, голод… Как же я их жалел!»

Эта жалость всегда в его сердце присутствовала, но не была неразумной. В свое время на Святой Афонской Горе мы, собирая материал для фильма, беседовали с некоторыми насельниками, помнившими отца Авеля. Я разговаривал с двумя монахами, которые при отце Авеле несли послушание. Один из них очень строгий, настоящий подвижник, руководил правым хором, − это значит, на всех службах был, и притом еще все свободное время огородом занимался. Постник, молитвенник. А второй – отец Авель про него только с юмором рассказывал, хотя когда батюшка был игуменом, ему, видимо, было не до юмора. Например, однажды сей духоносный муж, а он исполнял звонарское послушание, был вызван к игумену, и отец Авель ему говорит: «Отец, надо позвонить, всенощная под Благовещение будет». Тот в ответ: «А рыбу привезли из Салоник?» Отец Авель смутился: «Прости, дорогой, не получилось, дотерпим до Пасхи…» − «Рыбу не привезли − звона не будет». Ну и много иного было с этим монахом.

И вот я беседовал с тем и другим. Задал один и тот же вопрос: «Какой батюшка был игумен, каким вы его помните?» Интересно: тот монах, звонарь, который отказался звонить, сказал: «Отец Авель хороший был игумен − добрый, милостивый, кроткий». Спросил сурового подвижника, тот задумался и говорит: «Хороший был игумен – очень строгий, очень ревностный...»

Вот парадокс: казалось бы, должно быть по-другому − игумен должен быть строг к согрешающим и милостив к тем, кто хорошо себя ведет. На самом деле, всё наоборот, как практика монашеской жизни показывает. Отец Авель это понял и сердцем, и на примере своего предшественника, схиархимандрита Илиана, который был именно таким: к слабому милостив, как Господь, который льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит (куда ее еще ломать, она и так сломана); а вот к подвижнику строг, чтобы он, не дай Бог, не расслабился.

Всё это мы видели и в нашей жизни. Батюшка мог сделать выговор такой, что ты рассыплешься в прах, на части распадешься, как механизм без болтов. Но при этом он мог одной улыбкой, одним словом тут же вселить в тебя надежду, и собрать тебя из этих рассыпавшихся частей. У него это получалось свободно. …Я бы, правда, не стал советовать самому себе и вам пробовать сделать так же; для того чтобы собирать человека одним словом, нужно, конечно, очень много потерпеть, при этом не озлобиться, и жалость к людям углубить до глубины любви Христовой.

В названии доклада сказано: был нам отцом и матерью. Это действительно было так, но я уверен, что сам о себе батюшка так не думал. Он скорее считал себя нянькой. Вот как он о себе рассказывал, когда в шестнадцать лет остался сиротой с малыми братьями и сестрами: «Пришли забирать мою малышню в детский дом, они все в меня вцепились, плачут: Коля, не отдавай нас, не отдавай! И я так веско сказал: не отдам. Всё сделаю, и воспитаю, и прокормлю − не отдам». Потом уже там тетушка подключилась, которая взяла на себя часть обязанностей, и он так и не отдал своих братьев и сестер, был им нянькой. Когда приехал на Святую Гору, застал отца Илиана уже совсем в глубокой дряхлости, тот часто на руку отца Авеля и опирался, чтобы дойти до кельи. После отца Илиана игуменом стал отец Гавриил, потому что, хоть в 1971 году по жребию отец Авель был избран игуменом монастыря, Священный Кинот этого не признал, так как отец Авель тогда три года еще не прожил на Святой Горе. Отец Гавриил тоже был очень больным человеком, и батюшка о нем заботился.

И вот, перейдя в Иоанно-Богословскую обитель, собрав братию, он для нас стал такой нянькой. Хотя, многим из нас он действительно заменил и отца, и мать.

Отец Авель был очень тактичен. Вообще, иной раз, когда посетители от него выходили, они потихоньку нас, келейников, спрашивали: «Батюшка, наверное, еще до революции какой-то университет закончил?» Потому что он производил впечатление интеллигента с большой буквы. Мы говорили: нет, только девять классов советской школы. Но вот эта тактичность и стремление сохранить человеку свободу и одновременно о нем позаботиться в отце Авеле поражали.

Многое он, очевидно, перенял от своих святогорских наставников. Был у него на Афоне такой случай. Отец Илиан, по своей немощи, отправил как-то на престольный праздник в Иверон отца Авеля вместо себя. А в Ивероне в этот день, как известно, за трапезой полагается мясо. Отец Авель об этом не знал, и предположить даже не мог. После службы посадили их за стол: с одной стороны архиерей, с другой − игумен Иверона. И мясное блюдо. Он подумал, что это, может быть, искушение, провокация против новоприехавшего русского… В общем, со страхом и ужасом вкусил это мясо, чтобы не произошло никакой обиды у хозяев праздника, но при этом понял: всё, Святая Гора для него закрыта… Вернулся в монастырь, уже вечерня идет, отец Илиан на своем месте стоит. «Подхожу, − рассказывает, − к нему, надо бы признаться, сказать: Батюшка, согрешил тяжко, простите, выгоняйте, я готов. Но так и не смог». На душе стало еще хуже. Потом пошли по кельям. У каждого в келье была «керосинка», он машинально поставил чайник, слышит – к двери кто-то подошел: «Молитвами святых отец наших…» – отец игумен, со сверточком в руках.

− Батюшка отец Авель, мне тут хорошие люди, очень хорошие, надежные верующие люди, передали гостинец. Я по старости его съесть не могу, а вот тебе будет утешение. Съешь, пожалуйста. За послушание съешь.

Отец Авель сказать ничего не смог, стало ему еще хуже; развернул сверток с пирогами, разломил, положил в рот, а пирожок… с мясом. И вот батюшка без слез эту ситуацию не вспоминал. Он говорил: «Господи, какой отец Илиан! Он всё понял, он всё у меня в сердце прочел. Но смотрите, как тактично, как тонко он утешил своего неопытного молодого послушника».

И сам отец Авель, очень часто сталкиваясь со сложнейшими духовными состояниями, в том числе в своей братии, всегда поступал так. Не говорил напрямую, а открывал твое состояние либо в притче, либо опосредованно. Я был всегда человеком очень гордым, у меня с детства комплекс отличника и мне очень трудно признаваться в каких-то своих недостатках. И вот время от времени отец Авель вызывал меня к себе для того, чтобы диктовать письма. Он в свое время перестал писать сам. Несмотря на то, что было много других людей, которые лучше справились бы с этой обязанностью, он звал меня. Я молчу, хотя есть в чем признаться, что спросить. Молчу − стыдно, страшно. Он сначала читает письмо, потом начинает диктовать. Я пишу и понимаю, что всё, что мне диктуют, – это ответы на мои вопросы. И так было несколько раз. Причем вызывал он совершенно неожиданно, не было оснований меня использовать в качестве переписчика.

Отец Авель всё очень хорошо помнил о каждом человеке. Он знал, когда у нас дни Ангела, что происходит у нас в семье, знал по именам наших отцов и матерей. Очень часто перед Литургией он подзывал кого-нибудь из алтарников, просил принести незаполненную записку, говорил: вот, напиши за упокой, и начинал диктовать имена монахинь, епископов, архимандритов… Потом объяснял: вот у этой матушки сегодня день Ангела, а у этого владыки годовщина хиротонии… То есть, он их всех помнил. И нас всех помнил. Постоянно держал перед глазами и сообщал об этом Господу. Еще раз повторюсь, мы тогда считали, что всё, что происходит с нами под духовным окормлением отца Авеля, − это естественно. И только после его кончины поняли, какое сокровище от нас ушло. Но на самом деле оно от нас не ушло. Всё, что говорил батюшка и делал, его живой пример навсегда сохранились в сердцах его постриженников и послушников.

---------

[1] «Практические аспекты духовного руководства: преемство традиций» (на примере монашествующих – духовных наставников и подвижников благочестия XX века)». – Примеч. ред.