XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения

В рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений состоялась работа направления «Древние монашеские традиции в условиях современности»

29 января 2025 года участники работы направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений по традиции собрались в Центре Оперного Пения Галины Вишневской рядом с древней обителью на Остоженке, Зачатьевским ставропигиальным женским монастырем, гостеприимно принимавшем в этот день игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

В президиуме пленарного заседания находились: председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата; архимандрит Стефан (Тараканов), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря; игумения Иулиания (Каледа), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря.

Открывая работу монашеского форума, митрополит Павел передал участникам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и напомнил, что Рождественские чтения стали удобной площадкой для братского общения и обсуждения важных проблем монашеской жизни.

По данным регистрации, на мероприятиях направления присутствовали 504 участника, в том числе 22 архиерея, 99 архимандритов и игуменов монастырей, 49 иеромонахов, 109 игумений, а также 67 насельников монастырей и 38 благочестивых мирян из 143 епархий Русской Православной Церкви, в том числе Белорусского экзархата, Среднеазиатского митрополичьего округа, епархий новых территорий.

Доклады конференции:

«Были крепки во бранех»: воспоминания о митрополите Калининском и Кашинском Алексии

Доклад игумена Дамаскина (Леонова), наместника Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря Тверской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и памяти нашего народа. Доблесть предков, увековеченная Великой Победой, по сей день пробуждает в наших сердцах глубокую признательность.

Время исцелило физические раны: восстановлены разрушенные города и села, засыпаны воронки, где когда-то рвались снаряды, вновь распаханы выжженные поля. Но не стираются из памяти ужасы войны. И незабываемым остается подвиг всех прошедших через горнило Великой Отечественной войны: мирян, священнослужителей, монашествующих.

Среди них – иерарх Русской Православной Церкви митрополит Калининский и Кашинский Алексий.

Виктор Александрович Коноплёв (так звали владыку в миру) родился 10 февраля 1910 года в городе Павловске Воронежской губернии в верующей семье. Отец умер рано, когда Виктору было 12 лет, поэтому воспитание мальчика легло на хрупкие плечи матери – Елены Алексеевны Коноплёвой. Именно она зародила в чистом сердце ребенка веру и любовь к Церкви. Ей удалось воспитать Виктора послушным, тихим и скромным. Ее светлый образ сын пронесет до конца своих дней. Огромную роль в духовном возрастании Виктора сыграл его духовник – священник Евгений Белозеров. С детства Виктор прислуживал в алтаре, а по окончании школы исполнял обязанности регента и псаломщика в Преображенском и Покровском храмах Павловска. На протяжении всей жизни его отличали смирение и кротость, в каких бы жизненных ситуациях он ни находился.

В 1930 году двадцатилетнего Виктора Коноплёва как верующего человека объявили врагом народа и сослали на 3 года в Свирские лагеря [1]. По окончании срока его лишили избирательных прав, теперь он принадлежал к категории так называемых «лишенцев». Владыка вспоминал, что ему не выдавали продуктовые карточки. Было так трудно, что он не мог даже купить себе обувь.

Некоторое время по возвращении из лагеря он снова служил псаломщиком Покровского храма, откуда и был призван в ряды Красной Армии, но в сентябре 1936 года уволен в запас с характеристикой, в которой было указано: «придерживается религиозных убеждений» [2].

В течение нескольких лет Виктор Александрович работал счетоводом-кассиром, а затем павильонным фотографом.

С началом войны, в октябре 1941 года он был вновь мобилизован в ряды Советской Армии и отправлен на Северо-Западный фронт. Будучи рядовым, он исполнял обязанности помощника командира взвода. Был ранен и откомандирован в военно-дорожный отряд. Владыка рассказывал, что сначала руку хотели ампутировать, но операцию всё оттягивали. А потом как-то раз пришел в палату военный доктор, сунул в руку иконку и какой-то мази, сказав: «Сам должен выздороветь, молись». «Вот так рука-то моя и осталась со мною, со ржевской метиной!» – вспоминал Владыка [3].

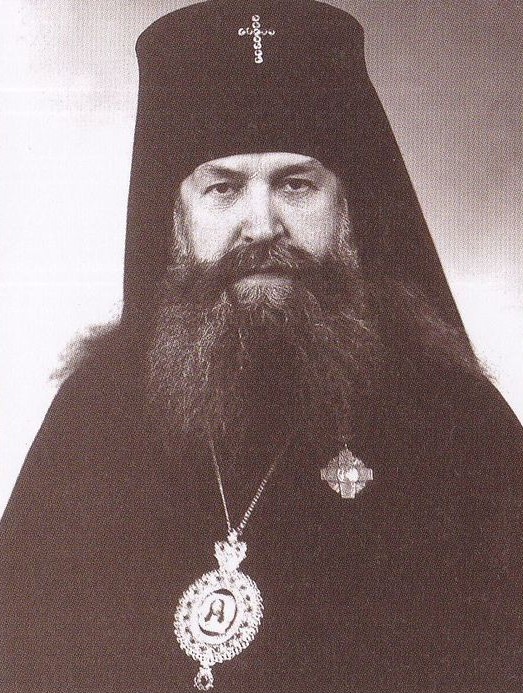

Виктор Александрович Коноплев

Виктор Александрович Коноплев

|

«Старшиной я встретил светлый День Победы, – рассказывал он. – Путь к ней был нелегким. Мы теряли товарищей. И я был в двух шагах от смерти, но, по милости Божией, выжил. За выполнение приказов командования (а мне после гибели командира роты приходилось вести ее в бой) было присвоено звание старшего сержанта и вручена награда — медаль “За боевые заслуги”» [4].

В 1945 году Виктор Коноплев был награжден грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа Маршала Советского Союза Говорова [5].

Вернувшись в родной Павловск, он два месяца работал преподавателем игры на скрипке в педагогическом училище, откуда был вынужден уволиться, будучи замечен «сознательными товарищами» на клиросе Покровского храма. Это событие не сломило, а только укрепило волю будущего митрополита.

Он работал уборщиком в Никольском кафедральном соборе Воронежа и по совместительству – иподиаконом епископа Воронежского Иосифа (Орехова). В 1947 году, в тридцать семь лет, Виктор Александрович поступил в Московскую духовную семинарию и уже в следующем году был рукоположен в сан диакона (целибата), а по окончании семинарии – во иерея.

На протяжении пяти лет отец Виктор служил в московских храмах. Особенно его запомнили в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. В церковном хоре этого храма часто пел Иван Семенович Козловский, живший неподалеку, в доме № 7. Дом этот, самое большое здание в переулке, был построен для артистов Большого театра. В нем жили Обухова, Нежданова, Голованов, Лепешинская. Оперные певцы посещали Воскресенский храм. У иерея Виктора был очень красивый голос – тенор, и когда его назначили настоятелем Троицкого храма на Воробьевых горах, Козловский и другие артисты просили Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) вернуть полюбившегося батюшку обратно. Патриарх ответил, что на Воробьевых горах тоже просят хорошего настоятеля для восстановления храма.

В 1955 году иерей Виктор окончил Московскую духовную академию и через год архимандритом Пименом (Извековым), наместником Троице-Сергиевой лавры (будущим Патриархом), был пострижен в монашество с именем Алексий. Митрополит Виктор (Олейник), который был ближайшим помощником владыки Алексия, рассказывал, как сам владыка вспоминал об этом важном моменте своей жизни: «По традиции новопостриженный неделю должен пребывать безвыходно в храме. По прошествии семи дней Святейший Алексий (Симанский) поинтересовался у архимандрита Пимена о состоянии новопостриженного. Ответ был таков: “Сидит в храме, молится”. На что Святейший очень строго отреагировал: “Отец наместник, не издевайтесь над будущим архиереем, немедленно освободить!”».

Епископ Алексий (Коноплев)

Епископ Алексий (Коноплев)

|

Вскоре отец Алексий был возведен в сан архимандрита и хиротонисан во епископа Молотовского (тогда Пермь была переименована в Молотов) и Соликамского. Владыка принял свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием – как волю Божию. Произнося речь после наречения во епископа, он сказал: «Это неожиданное изволение высшей церковной власти приводит меня в смущение и трепет, ибо я никогда не стремился к столь великому и ответственному служению. Страх и трепет объемлет меня при мысли о высоте, святости и ответственности сего служения» [6].

На Пермской кафедре владыка Алексий пробыл всего год и затем был определен в Ленинградскую епархию, викарием с титулом Лужский. По прибытии в северную столицу владыка был назначен настоятелем только что переданного Русской Православной Церкви Троицкого собора Александро-Невской лавры. Сотворив горячую молитву, архипастырь взялся за дело. Его стараниями, с Божией помощью, собор был благоустроен в рекордно короткие сроки. Более того, за это время владыка обрел искреннюю любовь и уважение ленинградцев. По окончании ремонта, в июне 1960 года епископ Алексий награждается Патриаршей грамотой и вскоре получает новое назначение. В 1961 году ему определено быть епископом Тульским и Белевским.

В течение двадцати лет архипастырь своей мудростью, трудами, молитвой, талантами помогал сохранить полнокровную церковную жизнь во всех епархиях, где Господь судил ему служить. Он был добрым пастырем для Ленинградской, Тульской, Рижской и Краснодарской епархий.

В 1978 году он был назначен на Калининскую (ныне Тверскую) кафедру. В Тверской епархии, как и в других местах своего служения, владыка часто совершал богослужения на приходах. Архивные документы показывают, что жизнь его была порой слишком насыщенной. Всё пропускал он через свое сердце: смены епархий, сложные отношения с уполномоченными по делам религий на местах, гонения и несправедливое отношение к православным верующим со стороны власть имущих. В то же время в представительских поездках за рубеж он должен был демонстрировать достойное положение священнослужителя в СССР.

Всё это выпало на долю митрополита Алексия, который при этом всегда находил возможность и способ донести до своей паствы слово Божие и свои архипастырские наставления [7].

Управляя Тверской епархией, владыка Алексий обратился к Святейшему Патриарху Пимену с ходатайством об установлении общецерковного дня памяти Собора Тверских святых. Это ходатайство было удовлетворено. Впервые празднество святым, в земли Тверской просиявшим, было совершено 15 июля 1979 года. Владыка Алексий составил текст службы Всем Тверским святым, который и поныне используется нами в богослужебной практике. Владыка сам руководил мужским хором, состоящим из духовенства епархии. Он же сам читал и канон, участвовал в пении катавасии. Первое празднование прошло очень торжественно. Подробное его описание имеется в Журнале Московской Патриархии за 1979 год [8].

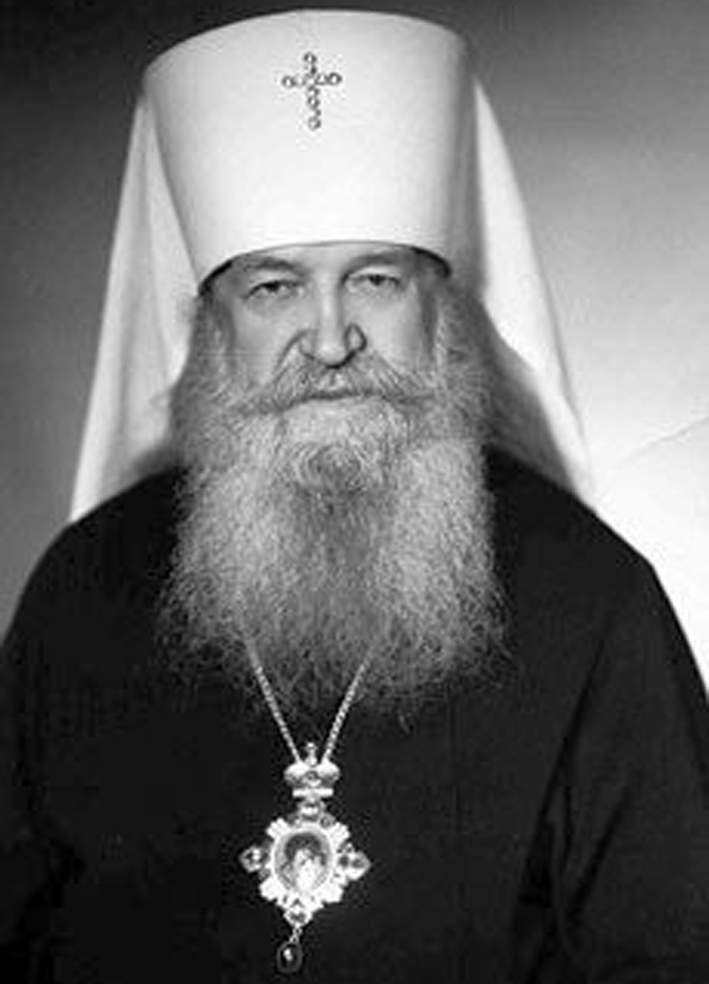

Митрополит Алексий (Коноплев)

Митрополит Алексий (Коноплев)

|

В свободное от архипастырских трудов время митрополит Алексий реставрировал иконы, вышивал золотом, переплетал книги, переписывал нотные партитуры, шил церковное облачение и одежду для самого себя, занимался фотографией и огородничеством, столярничал, также владыка любил церковное пение и хорошо сам пел на клиросе, писал музыку, стихи, рисовал.

Несмотря на высокий сан и такую же ученость митрополит Алексий оставался прост и человеколюбив. Ему были присущи глубокая преданность делу Церкви Христовой, строгое соблюдение Устава, вдумчивое, внимательное отношение ко всем вопросам епархиальной жизни.

Исключительное трудолюбие, скромность, простота в общении вызывали уважение у всех знавших его. Его любили церковные иерархи и простые миряне. По воспоминаниям Тверского духовенства, лично знавшего архипастыря, владыка хранил в себе дореволюционную традицию, пронес этот дух и в советское время. Он бережно относился ко всем церковным установлениям и хорошо понимал, что такое принцип церковного послушания, его никогда не видели раздраженным. Он никогда не повышал голоса, хотя внешне казался суровым. Владыка Алексий любил Россию и искренне верил в ее духовное возрождение.

О времени войны митрополит Алексий рассказывал очень неохотно. Митрофорный протоиерей Василий Киричук, почетный настоятель Богоявленского собора города Вышний Волочек вспоминает: «Это был переломный период. Подходило время празднования тысячелетия Крещения Руси. Помню, как отмечали праздник 9 мая. В Твери священству можно было почтить память воинов до или после праздника, а в день Победы – нельзя. В Вышнем Волочке было принято, что батюшка участвует в праздновании вместе со всеми, поэтому я пригласил владыку на мероприятия. Владыка надел свои медали и ордена как участник Великой Отечественной войны. Это было что-то невообразимое. Такое пристальное внимание было к владыке. Его взяли на трибуну… и с этого времени местная власть стала его приглашать. Позже и в Твери можно было вместе возложить цветы, но Вышний Волочек был у него на особенном положении… наверное, потому что его приняли… Поэтому владыка принял решение отмечать Тысячелетие Крещения Руси с Вышнего Волочка».

В 1985 году к митрополиту Алексию обратилась кинорежиссер Светлана Дружинина. В то время она снимала свой фильм «Гардемарины, вперед». Цензура запретила ей один из отснятых сюжетов в стенах храма. Владыка успокоил режиссера и, благословив съемки в Тверских храмах, сказал, что ее сюжет будет первым свидетельством о Церкви на киноэкране. Отснятый сюжет, как и предрекал владыка, было разрешено оставить.

Благодаря его подвижническим трудам восстанавливались храмы в Туле, Риге, Краснодаре и Троицкий собор в Калинине (ныне Тверь), и совершалось многое, что не вместилось в это малое повествование… Господь судил преосвященному Алексию претерпеть гонения, пройти горнило войны, положить душу за братьев и чад, всей своей жизнью исполняя слова Евангелия: И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5).

В 1981 году владыка Алексий был возведен в сан митрополита, а в 1988 году во внимание к церковным заслугам удостоен права ношения второй панагии.

Митрополит Алексий (Коноплев)

Митрополит Алексий (Коноплев)

|

Скончался митрополит Алексий 7 октября 1988 года в возрасте семидесяти восьми лет в поселке Загорянский Московской области после поездки в родной город Павловск. Погребен у алтаря Успенской церкви села Завидово Тверской области. Владыка Алексий был воистину человеком святой жизни, всем сердцем преданным Церкви Божией и своей пастве, очень его любившей.

Читая в Священном Писании слова апостола Павла Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их ( Евр. 13:7), мы, совершая это поминовение, попросим, чтобы Господь уделил и нам от веры митрополита Алексия – от веры, которая позволила ему победить, несмотря ни на какие трудности и испытания, гонения, жестокость и войну, выйти истинным победителем из того горнила испытаний, которое сопровождало историю нашей Матери Церкви, Русской Церкви, на протяжении XX столетия.

-----------------------------

[1] См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: справочник / составитель М.Б. Смирнов; под редакцией Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998.

[2] 27-го отдельного батальона части тылообеспечения от 26 сентября 1936 года.

[3] https://vk.com/wall-87235444_10489?ysclid=m4pz6ebdat37331939

[4] Басюк И., прот. Епископ, воин, гражданин. Журнал Московской Патриархии, 1985. № 5. С. 44–45.

[5] Там же.

[6] ЖМП, № 3, 1956. С. 8–9.

[7] Калининская епархия. Из рубрики «Из жизни епархий». Журнал Московской Патриархии, 1980 г., № 4. С. 14–15.

[8] «Первое празднование Собора Тверских святых». Журнал Московской Патриархии, 1979 г., № 11. С. 15–20.

Братия Оптиной пустыни – защитники Отечества

Доклад епископа Можайского Иосифа, наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

В самые трудные для нашего Отечества времена Русская Православная Церковь разделяла судьбу своего народа, многие ее подвижники являли пример патриотизма, жертвенного служения Родине. Вспомним Илию Муромца, русского богатыря, по совершении ратных подвигов принявшего монашеский постриг и прославленного в лике святых; преподобного Сергия Радонежского, «отца земли Русской», имя которого навсегда связано с битвой с монголо-татарами; или танковую колонну «Димитрий Донской», созданную на пожертвования верующих.

В самые трудные для нашего Отечества времена Русская Православная Церковь разделяла судьбу своего народа, многие ее подвижники являли пример патриотизма, жертвенного служения Родине. Вспомним Илию Муромца, русского богатыря, по совершении ратных подвигов принявшего монашеский постриг и прославленного в лике святых; преподобного Сергия Радонежского, «отца земли Русской», имя которого навсегда связано с битвой с монголо-татарами; или танковую колонну «Димитрий Донской», созданную на пожертвования верующих.

Будучи одним из важнейших духовных центров России XIX – начала XX века, Оптина пустынь занималась не только духовным окормлением воинов, помогая им исцелить душевные раны, нанесенные войной. Среди ее насельников было немало участников боевых действий: как ветеранов, принявших монашество после долгих лет службы, так и призванных в действующую армию в тяжелые для страны времена.

Оптина пустынь и войны XIX века

Старцы Оптиной пустыни о причинах войн

На протяжении XIX столетия Российская империя участвовала во многих военных конфликтах, среди которых наиболее крупными были Отечественная война 1812 года, Крымская война (1853–1856), длительная и кровопролитная Кавказская война (1817–1864) и несколько Русско-турецких войн.

Насельники Оптиной пустыни не были чужды интересу к событиям в мире. Об этом свидетельствует Летопись скита, которая велась в XIX – начале XX века по благословению старцев и настоятелей. В ней фиксировались не только события монастырской и скитской жизни, но и «Особенно важные и выдающиеся события в церковной и политической жизни России» [1].

Оптинские старцы рассматривали войны и социально-политические потрясения, которые переживала Россия, прежде всего как духовные испытания для всего народа. Как говорит житие преподобного Макария, «каждое крупное событие отечественное… вызывало глубокое сочувствие в отзывчивой душе старца… Несмотря на свои постоянные недосуги и немощи телесные, во время осады Севастополя он просил прочитывать себе известия о ходе ее из ‟Московских ведомостейˮ и при каждой радостной вести или подающей надежду на успех радовался как дитя и славил Бога; а при вести о неудаче скорбел и тужил молитвенно» [2]. Получив горестное известие о взятии неприятелями Севастополя, «старец зарыдал, как любящий отец, потерявший единородного сына. Упав на колени перед образом Богоматери, он долго молился перед Нею без слов» [3].

Размышляя о духовных причинах Крымской войны, старец писал: «Война сатаны против Креста продолжается, и чем кончится, одному Господу известно. Конечно, нам это наказание за грехи наши, однако с милостию и покровом Божиим». Не дерзая делать далеко идущие выводы «о делах Европы и войне нынешнего времени», преподобный утверждает, что «война эта есть перст Божий и бич, наказующий нас, уклонившихся от правого пути и идущих строптивым, широким и пространным, отводящим в пагубу» [4].

А старец Амвросий говорил, что «довольство и изобилие портят людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся» [5]. По его словам, мирное время, когда люди наслаждаются благами, часто приводит к духовной апатии и разложению нравов.

Таким образом, по утверждению преподобных, важнейшая причина войн – нравственное разложение общества.

На все усиливающееся отступление от Бога указывал и преподобный Варсонофий Оптинский: «Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир. И этого в миру не признают. Так, ссылаются на то, что подобные времена бывали и прежде, и ничего, однако, не случилось особенного. Так и теперь: ‟Это пройдет, пустяки, давайте пить чай с конфетами...ˮ Ужасная беспечность! Сядут они, а через полчаса Страшный Суд! Что тогда будет с ними? Отсюда, из монастыря, виднее сети диавола, здесь раскрываются глаза, а там, в миру, действительно ничего не понимают» [6].

Старцы видели в войнах не только наказание за грехи, но и возможность духовного пробуждения общества. Когда рушится привычный ему мир, человек начинает осознавать собственную уязвимость и конечность своей жизни. Трудные времена пробуждают людей от духовной спячки, заставляют задуматься о Боге, о вечности. Воины, погибшие на поле брани, по словам старца Макария, «получат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы небесной», а «оставшиеся ближние их, да и все вообще, страдая о сем сердцем и терпя во многом нужду, невольно оставят роскошь и утвердятся в вере» [7].

От ратного подвига к монашеской келье

За алтарем Казанского храма Оптиной пустыни находится гранитное надгробие, которое часто обращает на себя удивленные взгляды паломников. На нем начертано: «Монах Андрей, в мире генерал-майор Андрей Андреевич Петровский, заслуженный ветеран Русской армии. Участник 85 сражений. Особенно отличился в 1812 году при Бородине, в 1813 году при Лейпциге и в 1831 году в Польскую кампанию». Действительно, судьба этого человека удивительна.

Издревле на Руси было благочестивой традицией принять под конец жизни иноческий постриг или удалиться в монастырь. Это было глубоко осмысленным шагом и никогда не рассматривалось как бегство от мирских проблем или поиск успокоения от житейских забот. Напротив, такое решение становилось началом напряженной духовной работы по подготовке своей души к переходу в вечность. К XХ столетию эта традиция практически сошла на нет, а ныне уход в монастырь человека, достигшего высокого социального статуса, почета и достатка, и вовсе вызывает удивление.

Судьба монаха Андрея, генерал-майора Петровского, являет нам пример жизни как служения: сначала служения Отечеству на поле брани, а затем – служения Богу в монашеской келье.

Андрей Андреевич Петровский (1786–1867) поступил на военную службу в 1804 году, принял участие в 11 кампаниях, включая войну 1812 года, героически сражался в битвах при Бородине и Лейпциге. Своим самым надежным щитом он считал 90-й псалом, который прочитывал, готовясь к сражениям. И Господь сохранил Своего раба – он не получил ни одного серьезного ранения. Выйдя в отставку, Петровский поселился в своем имении, а когда его дочери вышли замуж, решил посвятить оставшуюся жизнь Богу и в 1858 году поступил в Оптину пустынь. Оставив за оградой обители почести, материальный достаток и положение в обществе, он больше никогда не надевал своего великолепного мундира, не требовал к себе особенного почтения или величания «превосходительством», не надмевался генеральским чином и многочисленными наградами. Был внимателен и предупредителен не только к старшим, но и к младшим, усерден к богослужению. Келейник часто заставал его молящимся со слезами.

Вот как сообщает о его кончине Летопись скита за 1867 год: «23 января, в понедельник, в восьмом часу утра, преставился в монастыре генерал Андрей Андреевич Петровский, на 80-м году от рождения, мирною христианскою кончиною в святом монашеском ангельском образе. Жил в монастыре более десяти лет… последние часы своей жизни провел спокойно и так тихо отошел, что и бывшие здесь, в келье, едва могли заметить последние его дыхания. Жизнь его замечательная. В военной службе отличался отвагою и мужеством… охраняемый Господом, никогда не был ни ранен, ни контужен, и прямотою характера. В монастыре жил весьма благоговейно и скромно, занимаясь по благословению старца отца Макария переписыванием книги ‟Ставрофилииˮ в русском переводе, коей написал много экземпляров для родных и знакомых и для монастырской библиотеки. Занимался также лечением, приходивших к нему за медицинским советом принимал радушно и многим помогал. Пользовался в обители любовию и уважением за простодушие и доброту, которые составляли отличительные черты его характера. Оказывал благотворение обители и живущим в ней» [8]. Скончался монах Андрей после канона на исход души, который прочитал над ним оптинский настоятель преподобный Исаакий.

Вскоре его келейнику послушнику Пахомию Тагинцеву было чудесное сновидение. Он увидел прекрасный благоухающий сад, а в нем большой сияющий дом, стены которого были будто из чистого прозрачного хрусталя. В одной из обширных зал этого дома послушник увидел людей, облаченных в блистающие белизной одежды, похожие на иноческие. Все эти люди необыкновенно стройно пели перед иконами Херувимскую песнь. «В это время из крайней комнаты, находящейся на левой стороне, – рассказывал послушник, – очень ясно слышан был мне голос отца Андрея, обращенный ко мне: ‟Видишь ли, брат Пахомий, какой милости сподобил меня Господь? Блажен тот человек, который держится Господаˮ» [9].

Еще один ветеран боевых действий, иеросхимонах Серафим, поступил в Оптину в 1840-х годах. За участие в Отечественной войне 1812 года и Крымской войне он был удостоен боевых наград, стал священником и, овдовев, поступил в монастырь. Живя в обители, отец Серафим «отличался кротостию нрава и приветливостию в обращении, за что и был любим и уважаем братиею. Он был хороший чтец поучений церковных и общий духовник монастырских рабочих и мирян» [10]. В 1876 году он мирно скончался о Господе.

Старец на службе Отечеству: преподобный Варсонофий во время Русско-японской войны

В 1904 году, когда Россия оказалась втянутой в кровопролитную войну с Японией, иеромонах Варсонофий, помощник скитоначальника, духовник Иоанно-Предтеченского скита и будущий старец, был отправлен на фронт в качестве священника при лазарете. Выбор священноначалия был не случаен: От Господа стопы человеку исправляются (Пс. 36:23). С военной службой отец Варсонофий был знаком не понаслышке. В монастырь он пришел зрелым человеком, дослужившись в миру до чина полковника. Его направили в Манчжурию, в лазарет имени преподобного Серафима Саровского, расположенный в китайском Мукдене.

О том, как нелегко ему было оставить благословенное скитское безмолвие, о тех сомнениях, которые смущали его душу, старец впоследствии рассказывал своему ближайшему ученику, послушнику Николаю Беляеву.

«Батюшка говорил мне о том, какая борьба была у него в душе, когда его послали на войну в Муллин… [11] – записал послушник Николай в своем дневнике. – Батюшка почувствовал всю трудность исполнения сего послушания, но не отказался, а принял его как от руки Господней, хотя оно было плодом недоброжелательства некоторых». Слабый здоровьем, немощный шестидесятилетний старец опасался, что не сможет доехать до места назначения, выдержать путь в несколько тысяч верст. «Я думал, что не доеду, – говорил отец Варсонофий послушнику Николаю. – Затем в уме были другие мысли, а именно: как ты будешь служить один, не зная почти богослужения, когда ты еще так неопытен? Как ты будешь отправлять требы, крестить младенцев, когда ты ни разу не крестил? Как ты будешь отпевать усопших, когда ты ни разу еще не отпевал? Как ты будешь ладить с начальством и врачами?.. Как ты сразу из скита попадешь в многолюдство, да еще в женское общество сестер милосердия?.. Как на твое здоровье повлияет климат, к которому ты не привык? И прочее, и прочее… Но я только отбивался молитвой Иисусовой. Когда я это пересилил, враг переменил свои действия, он начал возбуждать к клеветам на меня едущих со мною. Это было очень тяжело» [12].

Летопись скита от 9 апреля 1904 года сообщает: «Сегодня отбыли из скита иеромонахи скитские отцы Адриан и Варсонофий, назначенные высшею церковною властию на место военных действий на Дальнем Востоке для духовного утешения и напутствования раненых воинов» [13].

В мае 1904 года, преодолев тысячи верст и 19 суток пути, отец Варсонофий прибыл в Харбин. Оттуда он писал преосвященному Вениамину, епископу Калужскому: «28 апреля прибыли в Маньчжурию… От станции Маньчжурия дорога, на всем протяжении ее до города Харбина, 85 верст, уже охраняется войсками – разъезжают конные солдаты и казаки. Незадолго до нас изловили японцев, которые хотели взорвать туннель железной дороги у Хингана, во время хода поезда в сорок вагонов с войсками. Бог спас – взрыв последовал после проследования поезда. Всех их судили военным судом и повесили в Ляояне. На станции Маньчжурия обрадовала нас весточка об удачном нападении на японцев генерала Реннекампфа с двумя полками казаков, причем японцы понесли страшные потери… Утешил нас вид русских церквей на станциях Сибирской железной дороги. Кругом пустыня. Но вот – церковь и вокруг нее группируется несколько, десятка два-три, домиков. Это Русь Святая в маленьком виде. И светло и отрадно становится на душе. В Харбине с вокзала мы все проехали в здание Красного Креста, где нас приютили и оказали радушный прием… Русский Харбин расширяется, и его можно сравнить с любым небольшим уездным городом. Есть в нем три церкви деревянные, служба совершается ежедневно» [14].

В августе 1904 года отец Варсонофий сообщает настоятелю Оптиной пустыни архимандриту Ксенофонту следующее: «Вот уже три месяца минуло со времени прибытия моего в Муллин… Госпиталь наш есть отделение Тамбовской общины Красного Креста, основанной во имя Тамбовского святителя, епископа Питирима… Госпиталь полон больными и ранеными, которых привозят с поля сражения из-под Ляояна. Одни выписываются и отправляются в армию, а вместо убывших прибывают новые. Всех ныне в госпитале до 250 человек и ожидается еще 100. Наличный медицинский персонал невелик: 5 врачей, 15 сестер милосердия и 20 санитаров. Для всех хватает дела, особенно сестрам достается – и ночью, и днем идет неустанная работа. Уход хороший. Приходится исповедовать и приобщать Святых Таин болящих и утешать их духовно, как Господь вразумит» [15].

Под Мукденом, главным городом Маньчжурии (ныне Шэньян) с населением в полмиллиона человек, были расположены хорошо укрепленные позиции русских войск, сосредотачивались резервы. О своей жизни в прифронтовом городе отец Варсонофий рассказывал в письме игумену Ксенофонту: «На станции Муллин церкви нет. Мне отвели, по просьбе моей, временное помещение в пустой казарме, и я устроил там молитвенный дом на средства, собранные по подписке. Устроен недавно иконостас, и я испрашиваю у преосвященного Иннокентия, который живет в Пекине, разрешение служить Литургию на выданном мне Московской Синодальной конторой освященном антиминсе… Большую часть времени провожу в госпитале Красного Креста и иногда устаю не от трудов, а от жаров, которые в Маньчжурии очень велики. Муллин расположен по железной дороге, на речке с прекрасной водой и в живописной местности: кругом горы, покрытые лесом и кустарником, в которых водятся медведи, тигры и даже львы, как меня лично уверяли китайцы...

Один я здесь одинешенек, ни посоветоваться, ни побеседовать на пользу моей окаянной души тоже не с кем, хотя хороших людей и много вокруг меня… Жизнь моя, в общем ее ходе, такова: встаю в 2 часа утра и совершаю утренние молитвы, 1-й час и полунощницу. Затем ложусь и встаю в 6 часов утра, совершаю 3-й и 6-й часы и изобразительные. Пью чай с хлебом. Затем занятия домашние и в госпитале, обед – в Красном Кресте… Отдыхаю час, затем опять в госпиталь. Вечером в 10 часов читаю вечерние молитвы и 9-й час и ложусь спать. Часы заменяю молитвой Иисусовой. Пятисотницу почти оставил, хотя не теряю надежды с помощью Божией опять начать и проходить, как должно. Вообще, во многом поотстал от Оптины порядков» [16].

Совершая свое служение посреди моря человеческих страданий, постоянно подвергаясь смертельной опасности, старец не терял надежды на возвращение в Оптину и веры в победу православного воинства. «Верую вместе со всеми православными русскими людьми, что непостижимая Божественная сила Честнаго и Животворящаго Креста победит и раздавит темную силу глубинного змия-дракона, красующегося на японских знаменах» [17], – писал он в монастырь.

Именно под Мукденом 19 февраля 1905 года началось самое масштабное, продолжительное и кровопролитное сражение Русско-японской войны. После оставления крепости Порт-Артур и череды военных неудач русская императорская армия, имевшая численное превосходство над противником, была не в лучшем психологическом состоянии. Битва развернулась на фронте общей протяженностью до 150 километров. С обеих сторон в «Мукденской мясорубке» участвовали около полумиллиона солдат и офицеров. Атаковав первыми, японцы прорвали фронт. Имея значительный численный перевес, русские войска были сильно рассредоточены, а высшее руководство допустило ряд серьезных просчетов. В результате командующий генерал Куропаткин подписал приказ об отступлении, которое проходило под огнем врага и постепенно превратилось в беспорядочное бегство. Эти события по всей стране вскоре стали называть «Мукденской катастрофой». Сражение, в котором русские войска потеряли порядка 90 тысяч человек, продолжалось 20 дней и совпало по времени с началом революционных волнений в Петербурге.

Старец Варсонофий стал очевидцем этих трагических для всей России событий. С честью исполнив свое служение, преподобный был награжден наперстным крестом и 1 ноября 1905 года возвратился в Оптину пустынь. В 1907 году он был возведен в сан игумена и назначен скитоначальником.

Известно, что война выявляет самые неприглядные стороны человеческой природы, и старец, несомненно, был тому свидетелем, однако более всего его поразило иное – величие души русского человека, его духовная красота. «Только теперь, – писал он, – когда я встретился лицом к лицу с русскими ранеными воинами, офицерами и солдатами, я убедился, какая бездна христианской любви и самоотвержения заключается в сердце русского человека, и нигде, может быть, не проявляются они в такой изумляющей силе и величии, как на поле брани. Только в тяжкие годины войн познается воочию, что вера Христова есть дыхание и жизнь русского народа, что с утратою и оскудением этой веры в сердце народа неминуемо прекратится и жизнь его. Каждый народ ставит те или иные задачи, которые и составляют сущность, содержание его жизни, но у русского народа одна задача, которая коренится в глубине его души. Это – вечное спасение его души, наследие вечной жизни, Царства Небесного» [18].

Первая мировая война и Оптина пустынь

Оптинские насельники – воины Первой мировой

Начало Первой мировой войны стало серьезным испытанием для Оптиной пустыни. Вот хроника тех событий в сообщениях Летописи скита.

Июль 1914: «17. По случаю объявления Австрией войны Сербии в России объявлена мобилизация четырех военных округов. 18. Объявлена общая мобилизация. Из оптинского братства около 50 человек призваны на действительную службу. 19. После литургии скитоначальник отец Феодосий соборне служил напутственный молебен. Отъезжающим на войну скитским братиям был устроен чай у скитоначальника. 20. По случаю отъезда братий, призванных по мобилизации, преосвященный Михей служил напутственный молебен. Трапезовали скитяне в монастыре. Из скитян призваны на службу: рясофорные монахи отец Сергий (Мозель), отец Александр (Аваев), отец Павел (Челушкин), отец Григорий (Ермаков), отец Григорий (Хардиков); послушники брат Иоанн Даланов, брат Иоанн Кулигин, брат Петр Швырев и брат Иоанн Каширин. 22. Германия объявила войну России и Франции. 23. Англия, Япония и Бельгия объявили войну Германии. 27. Получено известие о том, что Австрия объявила войну России. Отправился из скита в город Жиздру призванный из отставки на действительную службу подпоручик Мозель (рясофорный монах отец Сергий)» [19].

Далее следует запись о том, что Летопись прерывается, так как «летописец отец Александр (Аваев), как запасный офицер, был взят на войну и уехал в действующую армию, на Западный русский фронт» [20].

Согласно законам Российской империи, от призыва освобождались священнослужители и монахи, постриженные в мантию и великую схиму. Однако рясофорные монахи и послушники подлежали мобилизации наравне с прочими подданными империи.

В конце 1915 года в Летописи сообщается о следующих переменах в составе братства: «Взяты на войну: иеромонахи: Адриан – по изъявлению согласия на приглашение, Осия; рясофорные монахи: Сергий (Мозель) – офицером, Александр (Аваев) [(библиотекарь)] – офицером, Павел (Челушкин) – в плену, Иоанн (Беляев) – доброволец, Григорий (Ермаков) – был в плену и вернулся в скит в начале 1916 года, Григорий (Хардиков); послушники: Иоанн Кулигин – в канцелярии Софийского полка, Иоанн Даланов – в обозе, Петр Швырев – [в плену], Иоанн Каширин, Сергий Ливенцев – в плену в Германии, Петр Барыбин; Илия Дювернуа – на военной службе летчиком… Послушник Илия Дювернуа – на военную службу летчиком по добровольному желанию, послушник Стефан – по добровольному желанию 4 марта 1916 года… послушник Павел – взят на войну, послушник Иоанн – на войну» [21].

Всего в 1914 году из Оптиной пустыни было призвано 53 насельника, и большинство из них имели рясофорный постриг. Среди них были представители разных сословий и уровня образования, от простых крестьян до дворян. Многие из призванных имели предшествующий военный опыт и навыки: среди них были фельдшеры, писари, артиллеристы. Их судьбы сложились очень по-разному – и на фронте, и в последующее время.

Так, исследовав сведения о 53 насельниках Оптиной пустыни, призванных в действующую армию в 1914 году, можно сделать следующие выводы [22].

Попали в плен 16 человек:

1. Аваев Александр Михайлович, впоследствии протоиерей. 2. Ананишин Емельян Лаврентьевич, добровольный послушник. 3. Бутримов Иосиф Никитич, добровольный послушник. 4. Гергалов Григорий Кондратьевич, добровольный послушник. 5. Григорий (Хардиков), рясофорный монах. 6. Иванов Василий Иванович, добровольный послушник, после плена вернулся в монастырь. 7. Карпов Арсений Федорович, добровольный послушник. 8. Лаушкин (Ловушкин) Сергей Игнатович, послушник. 9. Мартынюк Николай Евтихиевич, добровольный послушник. 10. Насонов (Анохин) Тихон Иванович, добровольный послушник, вернулся из плена в 1919 году. 11. Николаев (Чернавин) Карп Наумович, добровольный послушник. 12. Павел (Соломенцев), рясофорный монах, вернулся в монастырь. 13. Павел (Челушкин), рясофорный монах, вернулся в монастырь не позднее марта 1919 года. 14. Петровский Матвей Иванович, послушник. 15. Савенко Фока Иванович, послушник. 16. Туровцев Яков Алексеевич, добровольный послушник. 17. Чумаков Александр Павлович, добровольный послушник, по освобождении из плена вернулся в Оптину.Погибли 2 человека:

1. Костюченок Захарий Филиппович, добровольный послушник, погиб смертью храбрых 14.09.1916 года. 2. Петр (Труш), рясофорный монах, вернулся с войны и скончался в монастыре 21.11.1915 года.Числились пропавшими без вести 7 человек:

1. Алябьев Гавриил Флорович, послушник. 2. Астанков Василий Степанович, добровольный послушник. 3. Бабич Авраамий Леонтьевич, добровольный послушник. 4. Климук Василий Степанович, добровольный послушник (позже он числился в оптинской трудовой артели). 5. Коновалов Михаил Павлович, добровольный послушник. 6. Криволапов Флор Захарович, добровольный послушник. 7. Федьков Тимофей Филиппович, добровольный послушник.Таким образом, из 16 человек, попавших в плен, достоверно известно о возвращении в монастырь 5 человек. Из 53 человек документально подтверждена гибель только двоих, причем послушник Захарий погиб на поле боя, а рясофорный монах Петр (Труш) скончался уже в монастыре, возможно, от ран или болезни. Большинство ушедших на войну были добровольными послушниками, послушниками или рясофорными послушниками. Многие из вернувшихся впоследствии пострадали в годы репрессий. «Не возвратившимися из армии по неизвестной причине» числятся всего несколько человек.

В качестве интересных деталей судеб братий, принимавших участие в боевых действиях Первой мировой, можно отметить следующее:

– многие из вернувшихся с фронта и из плена продолжили монашескую жизнь, некоторые впоследствии стали священниками, многие подверглись репрессиям;

– несколько человек стали преподобномучениками: иеромонахи Евфимий (Любовичев), Игнатий (Даланов) и Рафаил (Тюпин);

– некоторые после возвращения с фронта были призваны в тыловое ополчение или Красную армию.

Примечательны также судьбы скитского летописца рясофорного послушника Александра Аваева, который после освобождения из плена стал священником в Германии, затем служил в Польше. Послушник Иван Кулигин после Первой мировой стал священником, во время Великой Отечественной войны оказался на оккупированной территории и ушел вместе с отступающими немцами в Румынию, но с приходом советских войск в Восточную Европу был арестован, репатриирован в СССР, осужден на 10 лет, в 1954 году освобожден [23].

Таким образом, большинство насельников монастыря, призванных в действующую армию, несмотря на все испытания, сохранили верность монашескому званию, многие возвратились в монастырь, впоследствии были изгнаны и подвергнуты репрессиям.

Настоятель архимандрит Исаакий (Бобраков) и патриотическая деятельность Оптиной пустыни в годы Первой мировой войны

Отец Исаакий (Бобраков) принял настоятельство в трудное для России время: началась война, в стране нарастали признаки грядущей смуты. Согласно послужному списку, он «Определением Святейшего Синода от 7 ноября 1914 года за № 10229 назначен на должность настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни с возведением в сан игумена и архимандрита 16 ноября 1914 года» [24].

Постепенно, в ходе войны, в монастыре нарастали трудности быта, нужно было и содержать братию, и помогать бедствующим. Местные жители, испытывавшие нужду и голод, искали в монастыре поддержки и материальной помощи. В Оптину, к старцам, по-прежнему ехали паломники; кроме того, начали прибывать беженцы из тех мест, где шли сражения, в том числе и священники, вынужденные оставить свои храмы [25].

Между тем, призыв на фронт большого количества молодых иноков и послушников вызвал в монастыре и скиту нехватку рабочих рук и затруднения в исполнении послушаний. «На этих днях происходила большая варка квасу, – пишет скитской летописец. – За недостатком молодых и крепких сил стала все более и более ощущаться затруднительность в отправлении необходимых послушаний. Надеясь на помощь Божию, скитяне стараются все делать монашескими, своими руками, лишь в неизбежных случаях прибегая к содействию рабочих и совершенно избегая труда женского, тогда как в монастыре за недостачей рабочих рук не гнушаются и последним» [26].

В Летописи появляется все больше записей, соединяющих в себе события мирной жизни и реалии военного времени: «Возвратился в скит келейник отца скитоначальника рясофорный послушник отец Григорий Ермаков, взятый на войну и находившийся в плену у немцев, – определен на прежнее послушание второго келейника, а бывший до него второй келейник послушник Стефан переведен на кухню» [27].

Вот запись от 31 июля 1916 года: «К прискорбию, сенокос и уборка происходили с большим затруднением, и сено очень много пострадало от сырости. В отличие от прежних лет, в нынешнем особенно ощущался недостаток братии на летней уборке, так что работы исполнялись по преимуществу трудом наемным, и главным образом женщинами, беженками и из местного населения. Все, что было крепкого, молодого, здорового, физически сильного, взято на войну; остались старые, увечные, больные, убогие, слабые и немощные. Да будет во всем воля Божия» [28].

К концу 1916 года в монастыре все острее ощущался недостаток во всем жизненно необходимом. В июле 1917 года был впервые установлен и хлебный паек для братии: «28-го числа прошедшего месяца установлена и у нас в монастыре мера хлеба – в 1 фунт на брата. Надвигается, а местами и начинается уже голод» [29], – сообщает Летопись.

Несмотря на это, обитель продолжала отзываться на просьбы о помощи пострадавшиx от войны, все более сокращая собственные потребности. При наплыве беженцев из Польши и Белоруссии Оптиной было предложено предоставить для них помещения. Архимандрит Исаакий отдал беженцам одну из гостиниц, а для больных тифом – больничный корпус. В конце войны еще одна гостиница была определена под приют для осиротевших детей. Монастырь помогал различным благотворительным организациям, на свои средства содержал около шестидесяти человек беженцев и лазарет для раненых воинов [30].

Заведовал временным монастырским лазаретом для больных и раненых воинов иеромонах Пантелеимон (Аржаных, будущий преподобномученик), имевший образование фельдшера. Известно, что в оптинский лазарет был отправлен на излечение Борис Тюпин (будущий иеромонах Рафаил, преподобномученик), получивший ранение на фронте.

Монахи как защитники Отечества: от истории к современности

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя (Ин. 15:13) – эти евангельские слова отражают суть воинского служения. Солдат защищает родную землю с оружием в руках, охраняет внешние рубежи государства. Но и монах по своей сути – воин Христов, и у него есть сильнейшее оружие – молитва. Он ведет невидимую брань с врагом нашего спасения, ограждая молитвой не только обитель, но и свое Отечество, и мир. Оба эти служения, каждое своим образом, направлены к единой цели – защите и сохранению родной земли и ее народа.

История Оптиной пустыни подтверждает эту связь. Находясь в действующей армии, оптинские братия исполняли свой долг, привнося в воинскую среду особое измерение – измерение вечности. Они всегда помнили о том, что даже в разгар смертельной битвы человек должен оставаться человеком, который есть образ Божий. Но при этом важно понимать: непосредственное участие инока, послушника в боевых действиях – это особый, исключительный путь, который возможен лишь в час крайней опасности для Родины.

Отметим также и то, что среди насельников современной Оптиной пустыни были два ветерана Великой Отечественной войны, удостоенные многих правительственных наград. Это игумен Симеон (Ларин, 1917–2015) и схимонах Иринарх (Кусков, 1927–2015).

Современная Оптина, унаследовав традиции своих предшественников, продолжает дело духовной защиты Отечества через молитву и предстательство перед Богом. Ведь любовь к Богу неотделима от любви к ближнему, а значит – и к Родине.

Заключение

Историю братий Оптиной пустыни как защитников Отечества следует рассматривать как переплетение духовного и воинского служений. Документы свидетельствуют о том, что немногие оптинские монахи, принимавшие участие в войнах XIX века, были ветеранами, избравшими монашеский путь после завершения службы. Для них монастырь стал местом очищения от грехов и подготовки к жизни вечной.

В начале XX века мы наблюдаем совсем иную картину. С началом Первой мировой войны многих молодых насельников Оптиной пустыни призвали на фронт. Это были иноки, послушники и трудники, которые не по своей воле оказались на передовой, но, будучи верными сынами Отечества, исполнили свой долг с честью. Многие из них вернулись в обитель после демобилизации и продолжили монашескую жизнь.

Трагедия революции 1917 года показала, к каким катастрофическим последствиям может привести отказ от духовных ценностей и нравственное разложение общества. Оказалось, что испытание мировой войной стало только началом грядущих тяжелейших скорбей. Монастыри, в том числе и Оптина, подверглись гонениям, насельники были репрессированы, но сохранили веру в Бога и любовь к Отечеству.

Сегодня обращение к духовному наследию предшествующих поколений приобретает особую значимость для защиты Отечества от чуждых и разрушительных влияний. Только сохранение православной веры и нравственных устоев могут уберечь наше общество от новых бед.

-----------------------------

[1] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2022. – Т. 2: 1900–1918. С. 9.[2] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 422.

[3] Там же. С. 425–426.

[4] Там же. С. 422–423.

[5] Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 1–3. 1-е изд. Сергиев Посад, 1908. Ч. I. С. 194.

[6] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2010. С. 199–200.

[7] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 423–424.

[8] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 1: 1820–1882. С. 513–514.

[9] Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/optinskij–paterik/3 дата обращения 21.01.25.

[10] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 1: 1820–1882. С. 715.

[11] Так в рукописи. В письмах старца Варсонофия встречается двоякое написание города, в котором располагался лазарет: Мукден и Муллин.

[12] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2010. С. 245–246.

[13] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 73.

[14] «Прибавления к Церковным Ведомостям», 1904 г.

[15] Архив Оптиной пустыни.

[16] Архив Оптиной пустыни.

[17] Там же.

[18] Архив Оптиной пустыни.

[19] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 205.

[20] Там же. С. 206.

[21] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2 : 1900–1918. Т. 2. С. 209–210.

[22] Электронный ресурс: https://www.optina.ru/23_optinskie_naselniki_uchastniki_pervoj_mirovoj_vojny/ дата обращения 21.01.25.

[23] Насельники Оптиной пустыни XVII–XX веков: биографический справочник / сост., вступ. статья иером. Платона (Рожкова). – Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 473–474.

[24] Житие священномученика архимандрита Исаакия. С. 36.

[25] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 235.

[26] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 212.

[27] Там же. С. 210.

[28] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 220–221.

[29] Там же. С. 246.

[30] ГАКО. Ф. 94. оп. 1. ед. хр. 49а. л. 4 об.; там же. Ф. 602. оп. 1. ед. хр. 17.

В месте смерти и скорби не должна угасать молитва

Сообщение игумении Анны (Морозовой), настоятельницы Свято-Успенского Николаевского женского монастыря Донецкой епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе». (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братия и сестры, благословите!

Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братия и сестры, благословите!

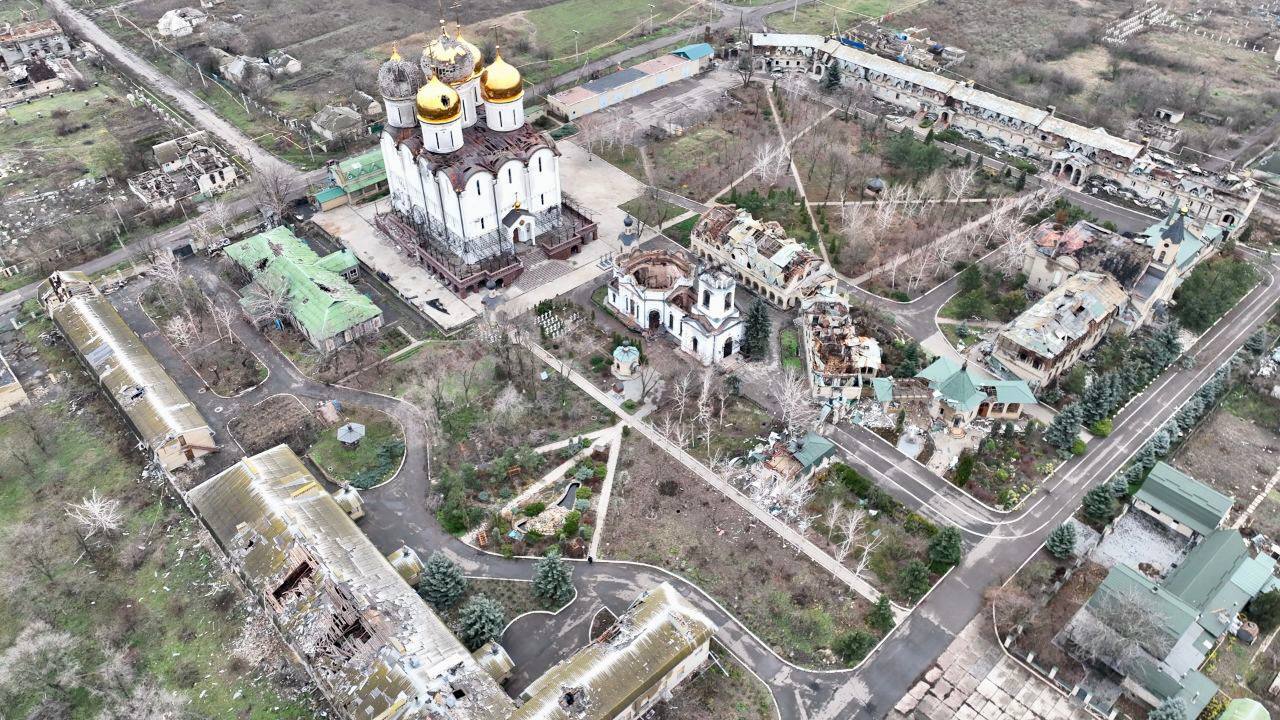

Наша Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель, основанная схиархимандритом Зосимой (Сокуром), расположена в селе Никольском под Донецком.

До начала войны это был большой и процветающий монастырь, с огромной территорией. Была богодельня на 100 человек, своя пекарня, пасека, хозяйство. Свой медицинский центр, воскресная школа и многое другое. Батюшка Зосима говорил нам, что неминуемо будет война. Мы слушали его, но совершенно не были к такому готовы.

С марта 2022 года наш монастырь оказался на линии боевого соприкосновения и находился в таком положении до сентября 2024 года, пока не отодвинулась линия фронта. Сейчас стало намного тише, мы теперь спокойно ходим по монастырской территории (а до этого два с половиной года передвигались перебежками).

Когда в 2022 году начались обстрелы, все спустились жить в подвальные помещения. В Успенском соборе у нас есть нижний храм, здесь мы и живем, и совершаем богослужения, и спим, и готовим еду. Для отопления установлены буржуйки, для приготовления пищи привозим газ в баллонах, еще еду готовим на туристических плитах. Электричество на несколько часов в день обеспечивается благодаря генераторам, воду также по часам качаем с помощью генератора из скважины.

За это время были разрушены ВСЕ монастырские помещения, разбиты все коммуникации. Туалетами пользуемся на улице при любой погоде, крыш в большей части зданий нет, в других они текут, и везде на проходах стоят тазы для сбора воды. Все помещения сырые и холодные, в храмах осыпаются фрески.

Бытовые условия для нормального существования полностью отсутствуют. Как шутят наши послушницы: «Летом мы моемся на озере.–А зимой? – Та сколько той зимы!»

В течение лета и осени 2022 года большинство насельников были эвакуированы. В монастыре осталось 50 человек братьев и сестер для того, чтобы ежедневно совершать суточный круг богослужения. Среди оставшихся есть 93-летняя схимница, которая также проявила настойчивое желание остаться. Матушка практически не поднимается, за ней ухаживают оставшиеся сестры.

Несмотря на то, что поменялись бытовые условия жизни, монастырский уклад не изменился.

День в монастыре начинается в 5 часов утра. Служится панихида, затем в 6.00 утренние молитвы, полунощница, акафист и Божественная литургия. После Литургии – трапеза, уборка храма, выполнение дел, необходимых для поддержания жизнедеятельности. Затем – дневной отдых и в 16.00 начинается вечернее богослужение: вечерня, утреня, повечерие, вечерние молитвы, каноны и заупокойная лития. День начинается и заканчивается поминанием основателя обители схиархимандрита Зосимы. Службы в обители ни на один день не останавливались. Даже при самых тяжелых обстрелах молитва продолжалась. Служить приходится с помощью налобных фонариков…

На передовой, на первой линии фронта, в месте скорби и смерти не должна угасать молитва. Обитель стала местом, где многие военные нашли поддержку и утешение, ведь они могут прийти в храм в любое время, помолиться о своих погибших боевых товарищах, принять таинство Крещения, исповедаться, причаститься Святых Христовых Таин. Пообщаться с насельниками, укрепиться перед тем, как идти в бой, который может стать последним в их жизни, и для многих стал. Вспоминается случай, когда ночью, в час ночи в храм пришли солдаты. Начали спрашивать батюшку. Один из солдат попросил срочно крестить его, рано утром они уходили на штурм. Мы срочно позвали священника, покрестили его и теперь молимся о нем. Ребята все были из Татарстана. Они нам свои шевроны оставили на память.

Военные были просто поражены, когда встречали на территории монастыря кого-то из насельников, – удивлялись, что среди такой разрухи теплится жизнь и совершаются богослужения. В селе из 3000 человек осталось всего 50 местных жителей.

Когда ты находишься в нижнем храме на богослужении –царит мир и покой, не ощущается ужаса войны, который предстает взору, стоит только подняться из храма на поверхность.

За это время на территории монастыря погибли семь человек, один из них священнослужитель, иеромонах Вонифатий, который погиб 31 января 2023 года от кассетной мины (тогда мы еще не знали, в чем особенность и опасность кассетных снарядов: они разрываются вверху и разлетаются на мелкие осколки, поражая при этом большую территорию.) В этот же день обитель накрыли хаймерсами – погибла схимонахиня Савва, она находилась в подвальном помещении сестринского корпуса, снаряд пробил три бетонных перекрытия, и сложившимися от удара плитами ей оторвало руки, повредило грудь и лицо. В самом начале войны от разорвавшейся вражеской мины у Васильевского храма погибла моя мама, раба Божия Анна.

За это время на территории монастыря погибли семь человек, один из них священнослужитель, иеромонах Вонифатий, который погиб 31 января 2023 года от кассетной мины (тогда мы еще не знали, в чем особенность и опасность кассетных снарядов: они разрываются вверху и разлетаются на мелкие осколки, поражая при этом большую территорию.) В этот же день обитель накрыли хаймерсами – погибла схимонахиня Савва, она находилась в подвальном помещении сестринского корпуса, снаряд пробил три бетонных перекрытия, и сложившимися от удара плитами ей оторвало руки, повредило грудь и лицо. В самом начале войны от разорвавшейся вражеской мины у Васильевского храма погибла моя мама, раба Божия Анна.

Через некоторое время ситуация усугубилась появлением над обителью э FPV-дронов, дронов-камикадзе, и стало еще опаснее подниматься на поверхность и ходить по территории монастыря. Стали также просматриваться и обстреливаться дороги, ведущие к монастырю, что еще больше усложнило снабжение монастыря жизненно необходимыми продуктами, топливом, газом. Приходилось ездить под дронами и снарядами, привозить продукты, топливо и другие необходимые вещи. Один раз, когда мы с водителем ехали в монастырь, прямо на нас летел дрон-камикадзе. Мы его перекрестили, читая 90-й псалом, он развернулся и улетел в другую сторону.

В июле 2024 года противнику удалось заминировать магнитными минами все дороги, ведущие к монастырю, обитель на несколько месяцев оказалась в блокаде: не было возможности подвезти ни хлеб, ни дизтопливо. За это время был такой случай, что одна из сестер пришла в обитель по заминированной дороге пешком, неся в руках сумки с хлебом. Военные мне тогда сказали, что эта сестра рано ушла в монастырь: «Дайте нам ее в разведку!»

Преодолевая внешние бытовые лишения, а вместе с тем и внутренние страхи насилия, смерти, потери близких, братия и сестры продолжают вести монашескую жизнь в разрушенной обители.

На фоне ужаса войны, в самые тяжелые минуты утешение и смысл жизни насельники находят в молитве, в совершении Литургии. В таких условиях ты постоянно обращаешься к Богу, чаще молишься, ведь любое передвижение по обители может стать последним.

Монастырь живет надеждой на возрождение и воссоединение всех насельников, которые были вынуждены эвакуироваться. Мы знаем и верим, что Господь не оставит нас, и с Его помощью обитель будет восстановлена, в ней снова будут царить мир и покой. Именно эта вера и надежда дает нам силы жить и молиться, несмотря на все испытания.

О различных аспектах духовной брани

Доклад иеромонаха Мелхиседека (Скрипкина), насельника Иоанно-Богословского мужского монастыря Рязанской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

Наша победа состоит в одолении собственных грехов и страстей с Божией помощью. Венцом этой победы является приобщение благодати Святого Духа, которая доставляет душе человека ощущение личного счастья, а лучше сказать, блаженства – не только в вечности, но, по временам, еще и в этой земной жизни. Хотя стремиться к духовным удовольствиям специально – мы не должны.

Наша победа состоит в одолении собственных грехов и страстей с Божией помощью. Венцом этой победы является приобщение благодати Святого Духа, которая доставляет душе человека ощущение личного счастья, а лучше сказать, блаженства – не только в вечности, но, по временам, еще и в этой земной жизни. Хотя стремиться к духовным удовольствиям специально – мы не должны.

Кроме того, стяжание человеком благодати Святого Духа способствует духовному приображению окружающего его мира, по слову преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Стяжание благодати можно назвать подвигом, поскольку оно совершается не без преодоления своей ветхой природы, а также не без превозмогания естественной человеческой ограниченности (когда во время служения Богу и ближним хочется, по естественной потребности, и поесть, и отдохнуть, но необходимо, превозмогая свои желания, терпеть).

И все же, в первую очередь, подвиг стяжания благодати – это война или битва (по церковнославянски «брань») с невидимыми врагами: отверженными падшими духами, которые докучают нам своими прилогами, а также с собственными неискорененными страстями, которые бесы через эти самые прилоги (помыслы, мечтания) стараются в нас оживить и углубить, чтобы в конечном итоге сделать нас чуждыми благодати Божией и ввергнуть в ад.

Когда евреи, вернувшись из Вавилонского плена стали возводить второй Иерусалимский Храм, они, образно выражаясь, в одной руке держали строительный мастерок, а в другой – меч, поскольку поселившиеся на их земле враждебные племена старались помешать их строительству.

Их обоюдное делание было прообразом нашего христианского трезвения, то есть молитвенного предстояния Богу в духе сокрушения и смирения с одновременным наблюдением за вражескими прилогами, действующими совне, а также наблюдения за своим внутренним состоянием с целью не допускать возмущения страстей.

Святые отцы заповедуют нам трезвиться, чтобы невидимые наши враги – бесы и собственные наши страсти, через которые бесы обыкновенно действуют, не препятствовали нам обустраивать нашу собственную душу наподобие храма, не отвлекали бы от совершения там богослужения Господу Богу.

При нападении невидимых врагов через действие прилогов или при самопроизвольном взыгрании нашего падшего естества именно трезвение является насущно важным оружием в деле ведения духовной брани.

Так, на фоне молитвенного предстояния Богу, козни внешних и внутренних невидимых врагов становятся заметнее. При обнаружении этих козней (действия помыслов, взыграния страстей) мы можем выказать к ним свое нерасположение, и даже с гневом говорить им: «А я вам не соизволяю» и употребить против них краткую молитву, состоящую всего из нескольких слов, например: «Господи помилуй, Господи спаси, Господи, заступи».

Вообще гнев человека обладает следующим свойством: то, к чему он прикасается – он или отталкивает от себя, или даже разрушает. Однако наш гнев обыкновенно бывает слабым, так что нам удается всего лишь на несколько мгновений оттолкнуть от себя вражеские прилоги, а затем они вновь начинают нас одолевать.

Поэтому после употребления собственного нерасположения, гнева, обращенного ко врагу, необходимо обратиться за помощью к Богу, чтобы Он Сам разобрался с нашими обидчиками.

Бывает так, что проходит очень непродолжительное время: полминуты, минута, и искушение минует, или душа теряет к нему всякий интерес.

Чтобы вражеские прилоги не находили сочувствия в нашем сердце, необходимо заботиться о том, чтобы страсти, живущие в нас, были ослаблены, а еще лучше – мертвы. Для этого необходимо в своих молитвах периодически обращаться к Богу с просьбой, чтобы Он помог нам изжить наших внутренних врагов – страсти, как действующие, так и дремлющие.

Один престарелый схимонах научил меня молитве, которая может способствовать углублению в себе трезвенного молитвенного состояния:

«Господи, помоги мне увидеть мои грехи и страсти. Дай сил оплакать их. Пошли свою очистительную благодать, да избавлюся от них в конец»Интересный он был человек. В советское время, еще будучи мирянином, он из Ленинграда, где жил, – ездил в Казахстан и переписывал там творения святителя Игнатия (Брянчанинова), поскольку не мог их нигде достать в печатном виде; и потом всю оставшуюся жизнь руководствовался творениями святителя Игнатия, стал монахом, схимником.

После повторения этой молитвы несколько раз мы, возымев надлежащую покаянную настроенность по уму и сердцу, можем содержание этой молитвы (как общее переживание души) вкладывать в слова более краткой – Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (или грешную)».

Есть и более развернутая, и, если можно так сказать, детальная молитва, помогающая возыметь покаянное расположение по уму и сердцу с тем, чтобы ее содержание (а лучше сказать – переживание) начать влагать в слова Иисусовой молитвы, в особенности, в слова «помилуй мя грешнаго или грешную». Благодаря этому плод от упражнения в Иисусовой молитве (как ощущение присутствия Бога в своей жизни, видение собственных изъянов) приобретается быстрее.

Хочется сказать еще об одном аспекте духовной брани – искренности нашего покаяния во время келейной молитвы, а также в Таинстве Исповеди.

Нередко случается, что, каясь в том или ином грехе, человек продолжает любить то удовольствие, которое этот самый грех доставляет. (Ведь мы грешим нередко, именно потому, что это приносит удовольствие, пусть и сомнительное.) И получается двоякая молитва. Уста, например, шепчут: «Господи, каюсь в гордости, избавь меня от нее». А сердце, вожделевая то удовольствие, которое эта самая гордость доставляет, на языке чувств добавляет: «Да, Господи, избавь, но так, чтобы меня все уважали».

В результате исповедь, покаяние не приносят душе облегчения. Ведь мы были неискренни перед Богом.

Здесь необходимо выказывать искреннее нерасположение, неприязнь ко греху, а также к самому греховному удовольствию.

Все эти аспекты духовной брани сопряжены со страданием, которого люди часто стараются избегать. Однако из благ надо выбирать большее, а из зол – меньшее. Или мы страдаем, сопротивляясь вражеским прилогам и страстям, и потом испытываем продолжительный мир как плод одержанной победы, или же принимаем помысл, удовлетворяем требованию разгоревшейся страсти, испытывая при этом сомнительное удовольствие, а потом пожинаем плод продолжительного страдания, которое иногда переходит с нами в вечность.

Поистине, из благ надо выбирать большее, а из зол – меньшее.

Они приблизили Победу. Роль Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны – ульяновский период

Доклад игумении Сергии (Вотриной), настоятельницы Спасского женского монастыря Симбирской митрополии на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)

В 2025 году наша страна отмечает 80-ле тие Победы в Великой Отечественной войне. Трагедия этой войны вошла фактически в каждую семью. В эти тяжелые годы и воины, и мирные жители, каждый на своем месте, совершали героические поступки, спасая жизни своих соотечественников, и так приближали день Великой Победы.

тие Победы в Великой Отечественной войне. Трагедия этой войны вошла фактически в каждую семью. В эти тяжелые годы и воины, и мирные жители, каждый на своем месте, совершали героические поступки, спасая жизни своих соотечественников, и так приближали день Великой Победы.

Важную роль в победе, одержанной нашим Отечеством, сыграла Православная Церковь: духовенство, монашествующие, а также и простые миряне. Вера дает человеку сугубую внутреннюю крепость, благодаря которой он может не только сам с честью пройти все испытания, но и оказать поддержку своим ближним, воодушевить их и укрепить их духовные силы. А в любой войне важна не только внешняя сила, но и, может быть, даже в большей степени – дух народа. На этой конференции мы услышали или еще услышим много свидетельств того, как верующие, священнослужители и монашествующие проявили эту свою внутреннюю, духовную силу в годы войны. И хочется добавить еще несколько свидетельств, в том числе из истории нашей Симбирской митрополии.

В самый тяжелый период войны, в 1941–43 годах, в Ульяновске (бывшем Симбирске) находился центр духовной жизни всей страны. Именно в Ульяновск в 1941 году было эвакуировано руководство Русской Православной Церкви. Вот как это произошло. Когда осенью 1941 года встал вопрос об эвакуации из Москвы глав различных религиозных организаций (Русской Православной Церкви, старообрядцев, обновленцев), в качестве места их пребывания был выбран город Чкалов (Оренбург). Поезд выехал 14 октября. Вместе с местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Сергием (Страгородским) Москву оставляли митрополит Киевский Николай (Ярушевич), архиепископы Ивановский Иоанн (Соколов) и Можайский Сергий (Гришин), управляющий делами Московской Патриархии протоиерей Николай (Колчицкий), протоиерей Александр (Смирнов) и др. Через два дня во время долгой остановки на станции Рузаевка семидесятичетырехлетнему митрополиту Сергию стало очень плохо, в связи с чем конечная станция была изменена на более близкий Ульяновск, в ту пору бывший райцентром Куйбышевской области. Именно наш город стал местом пребывания предстоятеля Русской Православной Церкви почти на два года.

Нужно отметить, что в городе, когда-то богатом церквями (до революции в Симбирске было два монастыря, три собора, около сорока храмов), в 1941 году не осталось ни одного действующего храма. Первые дни по прибытии митрополит Сергий вынужден был жить в вагоне и лишь через неделю смог совершить первое богослужение в здании вновь открытой кладбищенской Воскресенской церкви. А через некоторое время под храм было переоборудовано более просторное деревянное здание бывшего католического костела на ул. Водников, 15: он стал кафедральным собором в честь Казанской иконы Божией Матери. Сам местоблюститель переселился в бывший домик ксендза при костеле, там же разместилась его канцелярия. Дом на ул.Водников стал центром Русской Православной Церкви.Именно сюда поступала корреспонденция из епархий, правительственных инстанций и из-за рубежа, приезжали с докладами епископы;здесь проводились совещания органов церковного управления, намечались планы устроения церковной жизни; в деревянном соборе совершались епископские хиротонии и впервые оглашались послания Предстоятеля к пастве.

Митрополит Сергий сохранял в Ульяновске обычный для себя распорядок дня, заведенный со дня монашеского пострижения: вставал в пять утра, вычитывал положенные правила, немного гулял на свежем воздухе, завтракал и в девять утра начинал прием посетителей. В три часа был скромный обед, и после небольшого отдыха митрополит занимался чтением корреспонденции, подготовкой ответных писем и церковных документов. Затем следовало чтение Библии – так называемый библейский урок. И вечером – скромный ужин, к которому приглашались все бывшие в тот момент в доме.

Предстоятель Русской Церкви много молился о победе русского народа. По воспоминаниям его келейника архимандрита Иоанна (Разумова), однажды в Ульяновске владыке Сергию было даровано откровение от Бога. В те дни, когда шли бои под Сталинградом, владыка сильно болел и лежал в постели, но как-то ночью он вдруг поднялся, с трудом положил три поклона и произнес: «Господь воинств, сильный в брани, низложил восставших против нас. Да благословит Господь людей своих миром!». А наутро по радио все услышали весть о разгроме фашистских войск под Сталинградом.

В те трудные годы важнейшим направлением деятельности Московской Патриархии было патриотическое воодушевление народа на борьбу с врагом и, в том числе, сбор средств на нужды фронта.

Именно из Ульяновска Предстоятель обратился к пастве с четырнадцатью воззваниями. В них он осуждал фашизм, а также сотрудничество с фашистами на оккупированных территориях, и призывал верующих помогать русскому воинству. «Отрадно знать, что семя, брошенное нашей Патриархией, дает богатые всходы, – писал он, например, в ноябре 1941 года. – Совсем недавно мы обращались к пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной для врага... Отрадно, что прихожане многих храмов организуют сбор средств на укрепление обороны нашей родины. <…> У русских людей, у всех, кому дорога наша отчизна, сейчас одна цель — во что бы то ни стало одолеть врага».

А 30 декабря 1942 года митрополит Сергий издал обращение о сборе средств на танковую колонну: «Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви пример преподобного Сергия Радонежского, – воззвал он, – и пошлем нашей армии на предстоящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благословением, вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши церковные пожертвования колону танков имени Димитрия Донского».

Верующие России собрали более 8 миллионов рублей, и 7 марта 1944 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) официально передал колонну из сорока танков 38‑му и 516-му отдельным танковым полкам. Кроме того, от Русской Православной Церкви офицерам полка были переданы часы с гравировкой. Впоследствии командир 2-й танковой роты 516-го полка, капитан Александр Бондарев, вспоминал: «Недалеко от меня разорвалась мина, и маленький осколок, пробив полушубок, китель, разбив вдребезги зеркальце, застрял в механизме подаренных часов. Не будь их, вероятно, осколок пробил бы сердце».

Кроме танковой колонны, на средства, собранные Церковью, была построена эскадрилья самолетов имени Александра Невского. А всего за годы войны верующими было внесено в Фонд обороны более трехсот миллионов рублей, большое количество драгоценностей и вещей.

В первых рядах жертвователей для фронта были и священнослужители и верующие Ульяновской епархии. Только от ульяновского Патриаршего собора в Фонд обороны было внесено около ста тысяч рублей. Большую сумму на строительство танковой колонны передал священник села Ивановка Константин Конарев. 5 июля 1943 года он получил от митрополита Сергия наперсный крест «за оказание помощи в построении танковой колонны на разгром врага и за патриотическую работу».

Спасский женский монастырь.

Церковь Иверской иконы Божией Матери

г. Симбирск, фото нач. XX в.

Спасский женский монастырь.

Церковь Иверской иконы Божией Матери

г. Симбирск, фото нач. XX в.

|

Отец Константин был поистине духовным воином, облеченным во всеоружие по призыву апостола: примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять (Еф. 6:13.). Батюшка не только сам духовно противостоял врагу, но и вел за собой других. Он воспитал в духе самоотречения своих детей; шестеро из них участвовали в войне. Духовные чада батюшки тоже воодушевлялись его примером. Каждый видел, что священник не жалеет себя, разделяя с народом тяготы военного времени. И следуя за своим пастырем, прихожане старались помочь фронту, кто чем мог.

А будущий ульяновский иерей Василий Филиппов во время войны сам участвовал в боях в саперном батальоне, был ранен, имел награды, в том числе медаль «За взятие Берлина».

Принимал участие в Великой Отечественной войне и лучший звонарь Ульяновска Петр Федорович Уточкин, был ранен. В довоенное время ему довелось звонить почти на всех колокольнях церквей Симбирска. Петр Федорович был человек с чувством юмора и виртуоз своего дела: однажды батюшка попросил его: «Сыграй-ка, Петя, ты мне встречу пободрей!», тот и отзвонил ему на колокольне «Камаринскую». Примечательно, что его тетя, М.И. Лунина, была монахиней нашего Спасского монастыря.

Настоящим духовным воином можно назвать и архиепископа Варфоломея (Городцева), управлявшего Ульяновской епархией в 1942–1943 годах. В трудное время Великой Отечественной войны владыка вызывал общее уважение строгостью своей духовой жизни. Верующие считали его прозорливым старцем. В храме Ульяновска владыка по воскресным и праздничным дням проводил назидательные беседы на тему: «Образование внутреннего человека», обращался с призывами к родителям, чтобы они побуждали детей ходить в храм, молиться, изучать Закон Божий.

Во время войны подвиг совершили и простые верующие, миряне, включая стариков и детей. Их тоже можно назвать духовными воинами. Например, сестра нашей Спасской обители, монахиня Евпраксия (в миру Матвеева Антонина Ивановна), которой 14 января 2025 года исполнилось 93 года, рассказывала о подвиге своей семьи. Когда началась война, Антонине было восемь лет. Ее отца Ивана сразу забрали в армию, он вернулся домой только после 1945 года. С детьми были мать, которая сутками работала, и «высоковерующая» бабушка Агафья, которая и научила детей молиться.

Монахиня Евпраксия с большим благоговением вспоминает о своей бабушке, о ее великой вере и силе духа. Храма поблизости не было, но и в те храмы, которые были, не пускали. Бабушка соберёт всех внучат, на коленочки поставит лицом на восток, и они горячо молятся о всех родных, ушедших на фронт, и о даровании Победы. И была услышана детская молитва, с фронта все вернулись даже без ранений, кроме одного сына бабушки Агафии 17‑летнего Александра, погибшего под обстрелом.

По молитвам героической бабушки Агафии выжила вся семья, которая находилась под Воронежем. Им приходилось жить в погребе, а с неба летели бомбы, снаряды, кругом свистели пули и разрывались гранаты. Дети работали наравне со взрослыми, так как все мужчины были на фронте. Часто ели то же, что и скотина, за которой они ухаживали. Несмотря на это, делились всем, что имели, готовили еду из расчёта и для беженцев. Бабушка в эти тяжелые дни всех ободряла и вдохновляла, учила терпению и милосердию. Она всегда отмечала праздники, особенно Рождество Христово и Пасху. Помолившись в честь праздника, накрывала вкусный стол, старалась угостить всех, кого Бог посылал.

Несомненно, во многом благодаря духовной стойкости верующих, благодаря их вере, мужеству и самоотречению, стала возможна Победа.

Великую Отечественную войну с первых дней называли священной. Символично, что немецкое командование начало переговоры о капитуляции 6 мая – в день православной Пасхи, день победы жизни над смертью. При этом Светлое Христово Воскресение совпало с празднованием дня Святого Великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.